文|兰培泉

“蒹葭苍苍,白露为霜”。在农历二十四节气中,白露似一位恬淡素美的女子,从《诗经》翩然而来。“蟋蟀在堂,岁聿其莫……”及“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,都是在说,进入白露,天已渐凉,正是秋虫唧唧,低吟浅唱的时节。

秋季虫鸣,除了蝈蝈儿,我最喜蟋蟀的歌唱。它婉转悠扬,疾徐轻朗的叫声,如一曲天籁萦绕耳边,浸润着秋的诗意,撩拨着人的情趣。漫长的夏天,是见不到蟋蟀身影的,夜凉如水的某个夜晚,一只藏在墙角或床下的蟋蟀,便会初试妙音,继而一展歌喉。听它唧唧切切、如断如续的歌唱,无名的情愫便漫上心头,让人念情,思亲,想家。

童年在乡村,多称蟋蟀为“蛐蛐儿”,也有叫其诨名,什么“土狗子”“大将军”“土蜇”等。这厮油头、长须、短翅、健腿,长相既不“奶油”,也不英武,却宛然一身短靠的夜行客,出没于墙角瓦砾和草丛。我并不欣赏它的形象,独喜它唧唧复唧唧的清唱。小伙伴多有中意的“大将军”,在泥罐里养着。母亲定说我养不好它,不如放一条生路。在乡下那些年,我竟没有一只属于我的泥罐和“土狗子”。不过,无论在地边菜园,或是豆架瓜棚,更有那夜的一角,我都拥有它殷勤的歌唱,直至离乡之后,无论多远和多久,但闻秋虫声,就有了些童年的味道,秋虫声处是家乡。

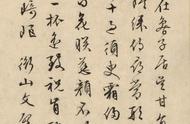

秋虫是古诗词中常提及的意象,笔下的描写,多是诗人以物寓意,寄情抒怀。最早见于《诗经》的“未见君子,忧心忡忡”,是以草虫叫声起兴,表达男女相思之情;白居易的“切切暗窗下”,是写雨夜人愁;孟郊的虫鸣,则勾挂着穷愁苦吟,感时伤逝;岳飞的《小重山》,则含蓄委婉,沉郁悲怆;一只秋虫,几声呢喃,勾起人们许多愁思怅绪,在文学史上留下浓墨重彩的痕迹,难怪陆游在《闻蛩》中感叹“何其有幸!”。看《聊斋志异》,蒲翁直把蟋蟀美化成英勇无畏的少年斗士。小小一只虫子,哪有那么复杂的情怀和无敌神勇?多是诗人们的多愁善感,借虫子的歌声以抒情愁和怨愤罢了。

住进城里,与乡间有了距离,若住高层楼上,距水泥地更遥遥远矣。这便是叶圣陶先生的愤然:“呵,不容留秋虫的地方!”几十年来,每日行色匆匆地奔波于楼厦间,整日感受着城市的喧嚣,身心疲惫而迟钝。人都恋乡土,心底依稀记得乡间的秋天,渴望听到秋虫的引吭高歌。没有虫鸣的地方,便少了许多乡土的韵味。

秋风渐紧的一个夜晚,忽然听到一只秋虫的鸣叫,我分不清它所在的位置,声音却十分柔美,叫叫,又停停,分明有点怯,怕惊动了主人似的。还没等我尽兴,它便不知去了何处。它还是喜欢乡间的百草园吧!别说虫们了,如今一些城里人,不也跑去乡间浪漫山水了吗?我想,他们定喜欢那秋虫的歌唱。

古人云:虫鸣洗耳。这话说得文艺又哲学。秋虫鸣叫,清脆悦耳,唧唧之声,亦有“蝉噪林愈静”之意境。这声音可排除-切杂音,令人耳根清净,内心安然。小时候,以为秋虫只是在歌唱,后来知道,那不舍的振翅鸣叫,是雄虫在求偶。“唧唧,唧唧”的音律,即使是歌唱,也够简单的;要是求爱,房车不说,仅凭几声“唧唧”,就太过简单了。然而,这似乎正是虫们的本性和智慧。空灵奇妙的虫鸣,显然没有美声民族唱法之分,也无“梅尚程荀”流派之别。但它独有的简洁音调,足以让人浮想联翩,生发出美思妙想。专注地听秋虫歌唱,有时会联想到帕瓦罗蒂美声的高亢,也能品出沂蒙小调的悠扬;有时会听出姜白石咏蟋蟀词中状写的那种“哀音似诉”,也会感受到萨克斯《回家》的幽思怀远。自古至今,秋虫之声,丰富了无数文人的想象力,他们“登山则情满于山,观海则意溢于海”,听秋虫歌唱,自然撩起他们心底的万种风情!从《诗经》至今,无数歌咏秋虫之声的佳作,给予了人们多少心灵的慰藉和享受。

简约为至美。的确,最美不过“简单”二字。从大自然的豁达,到人际关系的和谐,从政策规定的亲民,到生活琐事的处理,无不因其简而美!高科技的广泛应用,让人们享受了更多的快捷和便利。然而,生活中有许多原本是简单的事,却往往被人为的复杂化了。实事求是,当简即简,是一种境界,也是一种能力,是需要格局和智慧的。删繁就简,生活就会轻松不累;一切从简,日子就能舒心和谐。能“简单”才是不简单!我爱听秋虫的歌唱。

兰培泉,系海军北海舰队司令部军务装备处原处长,海军大校军衔。

投稿邮箱:huanghaisanwen@163.com

壹点号胶东散文

新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,全省600位记者在线等你来报料!