对赋、比、兴内涵的探讨,历来是一个争论不休的话题,不同的论者从不同的角度对其给出了定义。关于赋的含义还好说,各方意见大都比较一致,但是涉及比和兴,意见就多了,正如朱自清所说:“你说你的,我说我的,越说越糊涂”。然而,要探讨赋、比、兴,有必要以统一的标准来明确赋、比、兴的内涵。下面,本文从传统诗学理论“心物关系”的角度出发,分析前人对赋、比、兴所进行的界定,并归纳出其特点,力求让赋、比、兴的内涵明晰起来。

一、 心物关系

心物关系,也就是文学创作活动中主体与客体之间的关系。所谓心,即情感和意志,也就是主体;所谓物,即客观物象,也就是客体。关于“心物关系”的理论,传统诗学中早已有之。《礼记·乐记》中说:“人心之动,物使之然也。”认为人心的触动、情感的生发,是由外物所感染的。陆机在《文赋》中说:

伫中区以玄览,颐情志于典坟。遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春,心懔懔以怀霜,志眇眇而临云。咏世德之骏烈,诵先人之清芬。游文章之林府,嘉丽藻之彬彬。慨投篇而援笔,聊宣之乎斯文。

陆机认为,创作主体是受到了“四时”、“万物”等客体的感发,然后才“慨投篇而援笔”。刘勰在《文心雕龙·物色》中也说:“物色之动,心亦摇焉”、“情以物迁,辞以情发”,情感随着景物而变化,文辞随着情感而产生。创作是随着主体与客体之间的相互运动才产生的。

创作的过程是主体与客体不断对话并逐渐形成统一的过程。创作主体由于是具有意识思维活动、能进行情感体验的人,所以能够被客体所感发,生发出情感和诗意。同时,“主体能动地审美地反映客体,即主动地选择客体和加工处理客体的有关信息;并通过情感体验,把自我的意识、情感对象化,即将客体‘主体化’,在观念中创造源于客体又超越客体的审美形象。”即所谓“登山则情满于山,观海则意溢于海”(《文心雕龙·神思》)。而赋、比、兴就是这种主体和客体相互运动的文学创造过程中,在感发或影响的来源与性质方面的基本区分。“概括地说,中国诗歌原是以抒写情志为主的,情志之感动由来有二:一是由于自然界的感发,一是由于人事界的感发。表达此种感发的方式则有三,即赋、比、兴。”作为“诗之法”的赋、比、兴,也包含了不同的感发方式,从心物关系的角度对其加以理解,便能够明确区分其内涵,尤其是比和兴。

二、赋:“物与情同”

赋的含义在赋、比、兴三者中历来是最为明确。赋字古同“敷”,是铺陈、分布、叙述的意思。由这一含义,诸多经学家、文论家对“赋”给出了解释:

[东汉]郑玄:“赋之言铺,直铺陈今之政教善恶。”(《周礼·春官》郑玄注)

[西晋]挚虞:“赋者,敷陈之称也。古诗之流也。古之作诗者,发乎情,止乎礼义。情之法,因辞以形之;礼义之旨,须事以明之。故有赋焉,所以假象以尽辞,敷陈其志。”(《文章流别论》)

[南北朝]刘勰:“赋者,铺也,铺采摛文,体物写志也。”(《文心雕龙·诠赋》)

[南北朝]钟嵘:“直书其事,尽言写物,赋也。”(《诗品》)

[唐]孔颖达:“赋者直陈其事,无所讳避,故得失俱言。”(《毛诗正义》)

[宋]朱熹:“赋者,敷陈其事而直言之也”(《诗集传》)

[宋]李仲蒙:“叙物以言情,谓之赋,情物尽也。”(宋·胡寅《与李叔易书》)

[明]袁黄:情见乎词,志触乎遇,微者达于宏,逖者使之悟,随性情而敷陈视礼义为法度,衍事类而逼真,然后可以为赋。”(《诗赋》)

分析上述前贤对赋所给出的定义与解释,我们很容易就能得出结论:赋即是一种直陈、铺叙的表现手法。

但是这种结论还不够,它容易给人造成一种错觉——赋是最容易、最简单的一种表现手法,它仅仅只是客观叙写实际物象,这种手法无关形象思维,并不涉及心物关系。实际上并非如此。仔细分析上述有关赋的解释,我们还能得出一点结论——赋中融合了情思,但体现在较为直观的表达上。从“心物关系”的角度可以概括为“物与情同”,即作者的情思就直接包含在所叙之物之中了。

分析郑玄对赋的解释,人们往往只是注意到前一句“赋之言铺”,而批评其从儒家伦理道德层面进行解释的偏狭,且不论郑玄解释的偏狭之处,提出“直铺陈今之政教善恶”这一点同时也说明赋中包含了作者的主观情思,即对入诗的具体物象具有好恶评价之情,才会融进赋体诗歌之中。再如挚虞的解释:“情之法,因辞以形之;礼义之旨,须事以明之。”这实际上仍然强调赋所叙写的是“情之法”和“礼义之旨”,即赋中包含了作者的情思。刘勰说“体物写志”,意思是赋是描绘物象,抒发情志的,同样说明赋是一种“物与情同”的表达方式,最后到李仲蒙、袁黄的解释就更能看出赋之“物与情同”、表达情思的特点了,尤其是李仲蒙说“叙物以言情”、“情物尽也”更是直接从心物关系的角度道出了“赋”的真义。

《诗经》中“静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰”(《邶风·静女》)这一句就运用了赋的表现手法,以铺叙直陈的方式写出了男子等候心上人的场面,同时,也表达出男子在等待的过程中热切希望见到心上人的焦急、激动的感情,在叙述物象的过程中就包含了情感在内,这就是“叙物以言情”、“情物尽也”。

至此,可以试对“赋”作出如下定义:赋是一种以直观叙述、描写或议论的方式表达情志或营造意境的诗歌创作方法。它的形式是铺叙,目的是表达情志或营造意境。从心物关系的角度说,其特点是“物与情同”,较为直观地表达心志与情感。

三、比:“由情及物”

“比”字在甲骨文中是两个人一同行走的形象,《说文》解释说:“密也,而人为从,反从为比,古文比。”可见,“比”字的引申义必定表示两个物体之间的关系。比同时也通“譬”,引申为比方、比拟的意思。比方、比拟肯定表示的是两物之间的关系,这是由其本义延伸而来的。“比”表示的是两物之间的关系,但在赋、比、兴之诗法中的比是不是比方、比喻的意思呢?且看下面这些先贤对比的解释:

[东汉]郑众:“比者,比方于物也。”(《周礼·春官·大师》注)

[东汉]郑玄:“比,见今之失,不敢斥言,取比类以言之。”(《周礼·春官》郑玄注)

[西晋]挚虞:“比者,喻类之言也。”(《文章流别论》)

[南北朝]刘勰:“比者,附也……附理者,切类以指事。”(《文心雕龙·比兴》)

[南北朝]钟嵘:“因物喻志,比也。”(《诗品》)

[唐]孔颖达:“比者,比托于物,不敢正言,似有所畏惧,故云,见取比类以言之。”(《毛诗正义》)

[唐]皎然:“取象曰比,取义曰兴,义即象下之意。”(《诗式》)

[宋]朱熹:“比者,以彼物比此物也。”(《诗集传》)

[宋]李仲蒙:“索物以托情,谓之比,情附物者也。”(宋·胡寅《与李叔易书》)

上述这些对比的解释中,郑众、挚虞的解释很明显,比就是比喻的意思,郑玄、朱熹也似乎是在说比就是比喻。于是,很多论者根据郑众、朱熹等的解释认为比就是比喻,如张培恒、骆玉明主编的《中国文学史》中说:“比用朱熹的解释,是‘以彼物比此物’也就是比喻之意。《诗经》中用比喻的地方很多,手法也富于变化。”程俊英的《诗经译注》的前言里说:“朱熹说,‘比者,以彼物比此物也。’换句话说,比就是比喻。”像这样,牵强引用前人的论述将比附会为比喻是不准确的,比与比喻有相似之处,但不等同于比喻。比是一种“由情及物”的表现手法,即创作主体内心先有某种情感意志,再寻求与心中之情类似的物象来表达。而比喻则是“用本质不同又有相似点的事物描绘事物或说明道理的辞格”。

首先,仔细分析上述对比的诸多解释,便能够看出比和比喻有区别。郑众说“比,见今之失,不敢斥言,取比类以言之。”和对“赋”的解释一样,郑众仍然从伦理教化的角度出发,“看到现今有过失,不敢直接反对,就用与之相类的事物来表达。”这里,郑众所表达的是:创作主体运用比时,内心有一个既定的情感或意志(今之失),但是并不直言,而是运用与之相似的事物(取比类)来表达,言在此而意在彼,而此与彼之间又具有相似性,这种表达法就是比。刘勰也继承了这个说法:“比者,附也……附理者,切类以指事。”比就是附,用与之相似的事物来表达事理或情志。朱熹的说法从比的形式上进行定义较为笼统,以至于后人多附会为比喻,其实这并不是朱熹的本义,从《诗集传》中他定义为比的诗篇就能够看出。如《召南·野有死麇》“有女如玉”朱熹认为是兴,《邶风·简兮》“有力如虎”朱熹认为是赋,《卫风·硕人》中“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”是很明显的比喻句,朱熹却认为是赋。而像《周南·螽斯》这样的诗篇:

螽斯羽,诜诜兮。宜尔子孙,振振兮。

螽斯羽,薨薨兮。宜尔子孙,绳绳兮。

螽斯羽,揖揖兮。宜尔子孙,蛰蛰兮。

朱熹认为这首诗所运用的就是比,对其解释说:“后妃不妒忘而子孙众多,故众妾以螽斯之处和集而子孙众多比之。”由此再看孔颖达和李仲蒙对比的解释就更加明晰了。尤其是李仲蒙的解释:“索物以托情,谓之比,情附物者也。”即寻求与所要表达之情相关的事物来进行叙写,进而表达情感或营造意境。由此可见,比是一种“由情及物”的表现手法,它表达的是一种由内而外的情感指向,将内心的情感外化、物化。

其次,比是一种表现手法而非修辞方法。元代杨载在《诗法家数》中说:“风雅颂者,诗之体;

。”赋、比、兴均是作诗的方法,是一种表现手法,所谓表现手法,即文学作品创作时所运用的技巧和处理材料的方法。而修辞方法是指通过修饰、调整语句,运用特定的表达形式以提高语言表达作用的方式或方法。很明显,仅仅将比看作是比喻这种修辞方法是不对的,但是比与比喻有相似之处,二者都是运用相似的彼物来表达此物,此物和彼物都必须有相似点,但是比喻所起到的作用仅仅是显得使此物显得更加生动形象,如“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”仅仅是通过一系列的比喻去形容“硕人”的美貌。但是“比”的表现手法则能够起到意在言外的表达效果。像《魏风·硕鼠》,整首诗表面上是写大的老鼠不知回报,蚕食主人的劳动成果,而实则是在写当时社会统治阶层残酷剥削劳动者的劳动成果。

至此,本文给比试作如下定义:比是一种用与所要表达之物相关的物象来表达情感或意志的表现手法。其形式是用他物来言此物,目的是间接地表达此物,起到含蓄委婉、意在言外的作用。从心物关系的角度来说其特点是“由情及物”,即先有某种情志,然后找相关的物象来表达。

四、兴:“由物起情”

与赋、比相较,兴的含义历来含混不清。有时,“比兴”连用,将比与兴混为一谈。其实,从创作“心物关系”的角度认真分析前贤对兴的解释,还是能对“兴”作出较为明晰的界定。

《尔雅》、《说文》都将“兴”训为“起”,兴有起的含义,一般将兴称为“起兴”。郑众说:“兴者,托事于物。”即将要表达的事理寄托在所叙写的事物上。刘勰在《文心雕龙》中说:“兴者,起也……起情者,依微以拟议。”同样是说兴即是“起”。诗人作诗所以能起兴,首先要有一个客观物象引发创作主体的情思,所谓“人心之动,物使之然也。”这个过程即是“起”的过程,由物起情,然后书写成文、表达成诗。在这个过程中,诗人所见物象必定和诗人的情思有关联之处,因为只有存在这个关联之处,才能够将客观物象和创作主体的情思联系到一块儿,才能够产生美感与意境。而这个关联之处,往往是他们之间有相近、相似之处,“存在着一种譬喻性质的思维”,至于是何种思维,后文将详论,但这里有一点可以肯定:兴是先有物象,后有情思,情思与物象有时表面上并无直接关联,但在思维层面肯定是有关联的。

“先有物象,后有情思,由物象引发情思”即作者看到某种物象,由物感发心灵,引发情感。这样一个过程就是兴,表现在诗作中,形式上就是朱熹在《诗集传》所说的“先言他物以引起所咏之词”。这一点古人在讨论“兴”时已经注意到了。孔颖达在《毛诗正义》中说:“兴者,起也,取譬引类,起发己心。《诗》文诸举草木鸟兽以见意者,皆兴辞也。”兴采用的方式是“取譬引类”,即寻找相关的事物来起发诗人的情志。《诗》文中通过列举草木鸟兽等物象来表达情意的都是兴辞。朱熹说:“兴者,先言他物以引起所咏之词也。”这虽是从形式上来定义兴,但也甚为精当。兴就是先说其他的事物,进而引发所要咏叹的主旨。同时,朱熹的定义也明确指出了兴的两个步骤:一是“先言他物”,先对能引发情思的客观物象进行叙写,二是“引起所咏之词”。另外,宋代李仲蒙对兴的定义更是直接表现了“由物起情”的特点,他说:“触物以起情,谓之兴,物动情者也。”由物触发,感荡心灵,触动情怀,这样一个过程就叫兴。正可谓“气之动物,物之感人,故摇荡性情,行诸舞咏。”(《诗品序》)

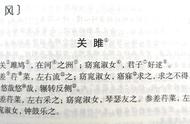

《周南·关雎》“关关雎鸠,在河之洲;窈窕淑女,君子好逑。”一条缓缓流淌的河流中间的小沙洲上,站立着一只关关鸣春的雎鸠鸟。诗人看到如此场景,心感于物,联想到体貌和德行俱佳的淑女是君子所追求的,这样由物起情,就是兴的手法。

至此,可以对兴作出如下定义:兴是一种先言“他物”,以引起实际所言之词的表现手法,其中实际所言之词由“他物”所感发。兴的形式是“先言他物以引起所咏之词”,能达到兴寄深远、言有尽而意无穷的艺术效果。从心物关系的角度而言其特点是“由物起情”,即情感是由物象所感发。

五、结语

上面分别从“心物关系”的角度分析的赋、比、兴的内涵,为更好地区分赋、比、兴“心物关系”方面的特点,可以用下表直观地表示三者间的区别:

特征 | 解释 | 情感指向 | 抒发方式 | 《诗经》举例 | |

赋 | 物与情同 | 直叙以言情 | 直叙铺陈 | 情融于物 | 《豳风·七月》 |

比 | 由情及物 | 由情而托于物 | 由内而外 | 托物于事 | 《魏风·硕鼠》 |

兴 | 由物起情 | 由物而起情 | 由外而内 | 有感之辞 | 《周南·关雎》 |

由上表,可以明确区分出赋、比、兴的内涵。但同时必须说明的是赋、比、兴往往也不可截然分开,清代惠周惕《诗说》卷一中说“毛公《诗》独言兴不言比、赋,比兴兼比赋也。人心之思,必触于物而后兴,即所兴以为比而赋之,故言兴而比,赋在其中,毛公之意,未始不然也。”赋、比、兴作为表现手法,往往是相杂使用的,比、兴的运用之中包含赋,赋、兴的运用包含比,这也是后世对赋、比、兴难以区别的一大原因。

中国古代文学中,不论诗、词,还是曲、文,都广泛地运用了赋、比、兴的表现手法。赋、比、兴的运用可谓是中国古代文学表现手法的一大特色。从“心物关系”的角度明确区分赋、比、兴的含义,有助于我们更好地欣赏、理解、分析古代文学作品,也有助于我们进一步清晰地理清赋、比、兴的发展脉络,理解中国古代文学的创作方法和创作思维。

,