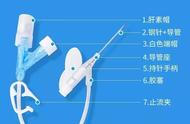

图:带肝素帽的封闭式静脉留置针(Y型)

还有人问:“那既然有创口,那血为什么既不会从创口流出来,也不会凝固呢?”

其实留置针创口附近的血液是会凝固的,这也是留置针在临床应用中最常见的困扰之一。血液凝固形成的血栓,不仅仅会造成导管堵塞,还有可能流入血管,造成血管堵塞。我国《静脉治疗护理技术操作规范》(WS/T 433-2013)中规定:“外周静脉留置针应72h到96h更换一次”。临床应用中,会根据患者的实际情况调整。

为了减少创口处的血液凝固,通常在每次静脉注射结束时都会采用抗血凝药物进行封管,帮助抗血凝。此外,留置针导管的材料也在不断地改良,新材料的应用减少了导管附近产生血栓的概率。

此外,在现实中使用留置针的患者不得不保持着高频、长时间的静脉输液状态,这样频繁且长时间的连续静脉注射,使得留置针导管附近的血液在相对短的注射间隔期内也没那么容易凝固。

留置针的优势

留置针存在的主要目的其实是为了避免多次扎针,它操作简便,适用于多数部位的穿刺,在长时间进行输液或者间歇性、连续性输液时,是临床输液较好的方法。

使用静脉输液钢针进行输液时,材质坚硬且尖处锐利的钢针需要全程留在血管中。而使用留置针进行输液,在褪去金属针芯后,仅将柔软的导管留置在患者血管内。相对于钢针,留置针导管材质柔软,不易损伤血管,更能保证输液时的安全,同时减少液体外渗。

针对长期输液患者、老年患者、小儿及无自主意识患者,采用静脉留置针可以避免反复穿刺给患者的痛苦以及损伤。针对急、危、重患者使用留置针,可随时打开静脉通道及早用药(输液或输血),提高抢救成功率。

对于医护人员而言,采用静脉留置针能够帮助减轻静脉穿刺方面的工作负担,提高工作效率;同时针对部分传染病患者使用静脉留置针,也可减少医护人员职业暴露的危险。

留置针的风险及注意事项

留置针在使用中的风险主要来自器械本身、医护人员操作以及患者自身。

在我国留置针属于三类医疗器械,生产管理执行《一次性使用静脉留置针》(YY/T 1282-2022),属于强制性执行的行业标准。早年间国家药品不良反应监测中心收到关于静脉留置针的可疑医疗器械不良事件报告,主要表现为:留置针漏液(接口处、针尾);套管脱落;套管堵塞;套管断裂;穿刺部位红肿、疼痛,静脉炎等。

因此,医护人员在使用留置针时,应严格按照操作规范使用:使用前检查留置针套管是否完好无折痕,套管与穿刺针匹配是否良好;合理选择静脉穿刺部位,尽量不要选择关节活动处,如无法避免,必须在置管处加以固定;严格限定一次性使用,一次穿刺不成功时,应更换新留置针,禁止二次穿刺或穿刺针插入软管内再次使用。

同时,作为患者在输液和导管留置期间,应遵守医嘱合理活动:不能剧烈运动,以免使其打折弯曲以致脱落;加强自我保护意识,发现问题及时向医护人员报告。如果是长期输液患者、老年患者、小儿及无自主意识患者的家属,更应该注意看护好患者,避免患者因意识不清拔针、行动不便等原因造成留置针意外脱落或穿刺部位红肿、淤血等。

参考文献:

1. 中华人民共和国国家卫生健康委员会.静脉治疗护理技术操作规范[Z].2014-05-01

2. YY/T 1282-2022,一次性使用静脉留置针[S].2022-05-18

3. 国家药品监督管理局.静脉留置针的功能和注意事项是什么?[OL].2017-10-25

4. 国家药品监督管理局.医疗器械不良事件信息通报(2009年第4期) 合理使用高压氧舱 警惕严重安全事故发生、合理使用静脉留置针 警惕留置针套管断裂[OL].2009-04-09

,