观察者网:能分享一些具体事例吗?

张维为:我可以跟你讲一个例子,虽然不是我本人,但跟我的经历一模一样。当时日内瓦大学亚洲研究中心的秘书是一位比利时女士,她陪日内瓦的一个乐团到上海等几个中国城市巡演;回来后,她手舞足蹈地做手势跟我形容上海的变化,她说太厉害,从来没有见过这样的发展,简直无法用语言来形容。那会儿上海正在建立高架,有的已经造好了,车子在上面开,整个城市非常立体化,相比之下欧洲是不变的。我三十年前去瑞士日内瓦,那时的地图到今天还可以用,没有什么变化,但上海乃至整个中国的变化是不得了,像复旦大学规模已经是过去三到四倍,变化太大了,这些都是可以感受到的。我曾举过一个例子,从90年代至今,中国越来越亮;过去在西方时,发现这些国家都好亮,城市灯光很炫,但现在全世界最亮的大概是中国。

观察者网:90年代初,中央决定对上海浦东开发开放,这件大事的最终拍板肯定离不开*。您过去做过*的翻译,又亲身经历浦东开发的整个过程,您有些什么感触?

张维为:我最后给*做翻译是1987年,浦东开发是1990年。我没有亲眼见证这一重大决定,但对于他的思路,我有一些了解,也蛮有感触。*最后一次到上海是1994年春节,后来就没来过了。那时新锦江饭店建成不久,他登上锦江饭店楼顶的旋转餐厅,看到上海翻天覆地的变化,他说上海变了,非常高兴。从1991年提出“一年个样,三年大变样”到1994年,正好三年,看到了上海的大变样,灯光灿烂,当然现在就更不一样了。

*过去说过,如果改革开放中有什么失误的话,那就是上海开放晚了。这是可以理解的,因为在研究中国如何改革开放的进程中,大家都知道改革开放是有风险的,所以*最初决定先在相对边缘的地方搞特区,比如深圳,即使出了问题也不会有太大影响,但上海是中国经济重镇,对国家财政贡献大概高达五分之一左右,谁都担心万一出问题怎么办。所以,*后来说,上海如果能更早一点开放会更好,但他也讲,晚开放有晚开放的好处,可以汲取别人的教训,做得更好。浦东经验是非常成功的,我们称之为“浦东模式”,浦东模式的经典之处是一张蓝图绘到底,迄今为止上海市政府换了这么多届,但这张蓝图没有任何变化,只是往深探索,整个发展规划早已做好了。这是中国成功的经典案例。

· “敌视人民共和国的力量越过三八线,我们要管”

观察者网:确实,这跟您过去经常提到的中国政府的稳定性、制定长期规划并有效执行的观点很符合。那么,您在欧洲学习生活这么多年,最后选择回到国内是出于什么原因?

张维为:我是一直想回来的,虽然在欧洲我生活得很好。我一直看好上海,上海毫无疑问是一个世界级城市,这一点我从来没有怀疑过。我当时见过上海老市长汪道涵,我有段时间做两岸关系,台湾去的比较多,回来后跟他聊过,他也跟我讲起当年*对浦东开发的一些设想,我印象非常深。

我最终完全回上海定居是受到一些具体事情的触动,说起来和观察者网也有关系。如果没记错的话是2010年4月,在这之前我已经出了一本书《中国触动全球》,这本书初版做得并不是很好,但该看的人都看到了,包括现在大家熟悉的我们核心团队的成员,但那时我们之间还不认识;他们给我发邀请函说,张老师能不能到春秋研究院来做一次演讲,于是我就来了,也就认识现在一起做事的核心团队。

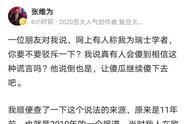

当时我讲了一个观点,我认为中国崛起是一个精彩的故事,但随着互联网的兴起,网上几乎都是骂自己国家、骂中国模式的声音,令人担心之极。我觉得这是要出大问题的。有感于此,我讲了一个故事。我说,今年是2010年,是抗美援朝六十周年,当年*总理跟印度大使有过一次谈话;当时中美没有外交关系,所以周总理请印度大使转告美国,如果美军越过三八线,我们要管。这句话掷地有声,印度大使后来还将此写在回忆录中。

我当时说,我个人认为敌视人民共和国的力量已经越过了“三八线”,我们要管,否则要出大问题。在座的另一位学者、现在也是我们核心团队的成员之一说,张老师你的判断是对的,但我们在国内感觉这个状况比你讲得还要严重,不是越过“三八线”,而是已经打到“鸭绿江”边了。总之,当晚,我们就一起吃饭一起商量,决定要做事情,要写书、办网站、办刊物,要通过自己的资源和力量来纠偏,完全是民间力量,没有任何官方指示。接着我就从欧洲回来了,另外还有从美国回来的,从新西兰回来的,从新加坡回来的等等,大家一起聚到上海做事情。慢慢的,刊物、著作、网站、视频等都做起来了,影响也越来越大。

我觉得一批有担当,有学识,真正做事业的人,在中国崛起的关键时刻,发出了自己应该发出的声音,总体看来还是起了一点积极作用的。我们最早提出了“中国人,你要自信”,我们反复论证讲中国崛起的背后是5000年的伟大文明,我们一直说中国模式,虽有不足,但可以和美国模式竞争,一点都无需害怕。

2011年,春秋研究院组织我和福山的辩论,你可以去回看一下当时的现场视频,一半人支持我,一半人反对我、支持福山,对立情绪非常厉害;我一讲完, 一部分为我鼓掌,福山讲完另一部分人为他鼓掌。现在八九年过去了,证明我们对中国大势、世界大势的判断比西方学者更为准确,我觉得这是好事。前面提到的这段经历我过去没有公开说过。

2011年,张维为与福山(右)辩论。

观察者网:所以其实让您决定回国定居,跟当时国内的整体形势是有关系的。

张维为:有一个情况是,我突然发觉,过去一直以英文写作为主虽然也产生影响,但用中文写作时受众多百倍不止。我还在日内瓦时开了一个博客,把《中国触动全球》中的一篇《别了,南斯拉夫》,放到博客上,是我走访南斯拉夫的整体观感和思考,没几天,文章跟帖就达到三四千,这种影响在国外是不可能的。我感觉到要近距离跟读者互动、讨论,当然关键是这一批人,大家都觉得这个时候应该回国做事。

· 浦东模式是中国成功的经典案例

观察者网:您前面提到不少在上海的经历,您出生在上海,对这座城市经历的变革是否有着更特殊的看法?如今站在建国70年之际,您最想对其诉诸的情感是什么?之前一个有意思的说法是,您主讲的《这就是中国》这档节目敲定在上海东方卫视录制,后来央视也找过您,但您最后还是决定留在上海,这是否有什么考虑?

张维为:《这就是中国》的节目是东方卫视主动来找我,我过去在央视也做过一些节目。毫无疑问,这两个平台都非常好,如果说有什么差别的话,东方卫视作为地方卫视总体上灵活性更大一点,比如在东方卫视我们可以调侃一下印度、调侃一下特朗普,但在央视就很难做。所以我决定做这个节目。当时我说,最关键的是,最后由谁拍来板;这个最关键,千万不能婆婆妈妈太多,拍板的人要认同中国道路、中国模式、中国理念、中国话语。东方卫视对此做了安排;做节目有时也要磨合,但这很自然。有些观点大家会有争议,但关键是我们坚持一个很重要的原则,就是讲真话,我们坚持真实的观众,真实的问题,原创性的话语,原创性的形式,最后效果非常之好。

观察者网和读者都理解,这是一个快速变化的时代,人们有很多困惑、很多问题,就像这几个月的香港问题,前两天沙特油井遭无人机轰炸,中美贸易战持续一年有余等各种各样的问题。这些问题影响着每个人的生活,普通老百姓困惑,年轻人困惑,甚至党政干部也有困惑,所以我们觉得要把自己的研究、真正的思考拿出来跟大家分享。我想,我们这个做法是对的,我们的方法是打话语组合拳——学术话语、大众话语与国际话语的组合拳。这跟官方话语不完全一样,官方话语很重要,但因为西方话语对中国的围剿包括学术话语、大众话语和国际话语,所以我们必须也要有对应,这样才能很好的传播。我们做了尝试,观察者网其实也是如此,是三种话语的组合拳,读者就喜欢看。显然这个尝试是成功的。

《这就是中国》节目现场

观察者网:今天我们谈论建国70年肯定脱离不了上海。上海是一个非常有意思的地方,正如前面提到的为什么改革开放最早不是在上海,可能跟它承担很多国家责任有关,大量国企扎根上海,尤其今天上海又承接新的国家战略等,这是上海自身的努力所抓到的机遇,还是国家必须将此赋予上海?您对上海在改革开放40年之际的新任务和新实验有何看法?

张维为:上海一直是中国经济重镇,中央对上海的定位非常明确:经济中心,金融中心,航运中心,贸易中心。现在上海开展的一些改革开放试验,特别是开放层面的试验,都在上海先行先试,像自贸区、沪伦通、进博会等等,都是沿着这个思路一步步升华。当然,这也跟上海自身的发展有关,换句话说,上海再进一步发展,它的目标在哪里?中国模式有个很好的地方,就是每隔一段时间就会提出更高的目标,让你去努力实现。

上海的整个发展过程,进步非常之快,我当时那本书《中国震撼》,实际上不少内容是在讲上海震撼。上海有做得好的地方,但很快也会遇到一些自己的问题,比如国企改革等等。好在中央做过大量调研后,对上海提出的很多目标,总体上海完成得不错,中央也比较满意,所以愿意把很多试验放在上海。

以自贸区为例,它已经不是过去简单的开放。开放的一个大背景是在发生变化的,十八大之前总体是以吸引外资、出口导向为主,大多是工业和商业。现在的开放,明显就是全方位开放,不仅吸引外资,还要中国资本走出去。从过去五年为尺度来看,实际上走出去的资金比吸引进来的还要多一些,过去是以出口为主,现在进口大幅增加,改善人民生活水平,而且增加进口也有其他好处,其中一个就是人民币可以走出去,取得定价权。

这些方面自贸区正在试验,过去的一些自贸新区更多的是贸易便利化,现在则是贸易自由化,因此在设计上不光是货物流,还有服务流、资金流,人员流,这些方面都在上海自贸区进行新的试验。中央对上海的要求是能提供一些可复制的经验,所以自贸区很快推广到各个地方,比如“一口受理”,一个地方办理各种各样的要求,加快办证速度,再比如负面清单制度、注册制,过去很多需要审批、审核,现在改注册制,加强事中事后监管为主等等。总体而言,这些试验还是比较成功的。最近临港新区相当于是过去自贸新片区的扩大,有了更多新功能,像先进制造业、金融中心的新服务项目。甚至不久前我还看到上海建航运中心涉及到不少争端解决机制,所以设立海事法庭,这也会在新片区实践。总之,上海有很多新任务都在试验。

临港地区开放建设管理委员会官网

观察者网:不过,外界对于这些新试验也都抱着诚惶诚恐的态度,不确定今后走向如何,也不知道上海经验能否在别处被复制。

张维为:对的,我想恐怕其中很重要的一个担忧是金融,其他方面我都不太担心,但上海能否建成一个具有国际竞争力的金融中心,有些紧张。这次港交所有意向收购伦交所,但伦交所的回应中没有任何意向,还称谈合作的话更愿意和上交所合作。这说明他们更看重能直接与大陆打交道,也证明上海这些年在金融改革方面的进步。上海背后是整个长三角,腹地非常大,再加上今年科创板在上海启动,国务院副总理刘鹤、证监会主席易会满、银保监会主席郭树清都在上海做了重要讲话,提振信心。

我们仔细看上海这些年的变化,中央还是比较满意的。研发的投入占上海GDP的比例已绝对超过一般的西方国家,超过OECD成员(经济合作与发展组织)。这标志着上海经济驱动力已经不是纯粹靠一般投资,而是靠研发投资,靠新经济。这也是给中国其他地方带头,看能否在新发展理念、整体经济结构调整方面发挥引领作用。

· 中国崛起走到这个阶段,什么问题都不能回避

观察者网:您前面多次提到要将中国模式作为参照物,新中国70年发展之路上,中国共产党无疑发挥巨大作用,您能否概括一下中国共产党在复兴之路上所扮演的角色,以及在今后更漫长的历史奋斗中还需作出的自我革新?

张维为:中国共产党最大的特点是,它并非西方意义上的政党。西方意义上的政党是部分利益党,仅代表某个社会阶层,某一个社会的一部分力量或一部分利益。通过票决制竞争,你51比49就赢了,也就是所谓的法治。但这种政治游戏在中国的国情下难以适应,因为中国是个超大型的国家,人口规模相当于一百个欧洲国家的人口总和,传统就是统一的执政集团。所以中国共产党是统一的整体利益党,我觉得这是最关键之处。跟西方政党完全不一样,整体利益党是“使命党”,它对国家、对文明的终极命运负责,比如韩国的一个政党、台湾地区的某个政党,他们不需要负任何终极责任,不负任何终极责任。但中国共产党的每一个决策、尤其是重大决策,不能犯颠覆性的错误。

*过去说,五六十年要赶上美国,否则要开除国籍;*说要分三步走,一直规划到2050年;*提出两个百年,所以只有整体利益党、一个文明型国家的政治力量,才会这样来规划,它对自己文明的复兴负终极责任。

更可贵的是,在这种长期的过程中,我们一直都在讲改革。值得骄傲的是,中国是全世界的改革专家,过去四十年我们是改革加开放,两者有机结合、相辅相成。其实,多数国家是没有改革能力的,因为他们没有代表人民整体利益的政治力量,这是最关键的。但我们一直与时俱进,不停地改革是让自己的工作能做得更好。世界变化太快,要适应这个变化,包括在大学、在各个机构,你会发现一方面进步很快,但另一方面有很多问题,这些问题要怎么解决?就是靠改革。