2008年北京奥运会,图片来源@视觉中国

观察者网:改革开放初期,中国主要是向西方学习。2008年奥运会之后,似乎越来越多的中国人开始自信起来,总结中国模式。您怎么看这种国家心态的转变?背后的原因是什么?

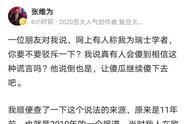

张维为:这是很正常的,一个国家以这样的规模崛起,在人类历史都是罕见的,我经常讲这是集四次工业革命为一体的崛起,每隔十来年就是一场工业革命,30岁或是30岁以上的人在中国几乎全程亲眼见证了什么叫农业文明、什么叫工业文明、什么叫信息文明?现在信息文明方面,我们是走在世界最前列的,一部手机可以全部搞定,这样的变化给中国带来了巨大的自信心,这在过去是没有的。虽然还有一些公知天天骂自己的国家,但他们的影响力在迅速减弱。另外,这次香港局势又给大家上了一堂史诗般的道路自信、爱国主义的思政课,效果很好。

观察者网:是不是可以这样理解,就是原本可能存在这样的声音,但起初他们不知道如何去发声,受到压抑,当有了一个平台或是看到像您这样的一批人在做这样的事情后,突然发现自己想表达的情感被讲出来了。

张维为:这背后是其实时代的潮流,在推着你往前走。像观察者网,我们这批人的声音,得到越来越多的人理解甚至是呼应,应该说逐渐成为越来越主流的声音。比如,我现在做《这就是中国》节目,很多年轻人追剧,我们没想到这些小孩子看了之后在B站给我们打9.7分。节目的很多观众是90后,这证明了他们有很多困惑,当你真诚地对待他们的问题,实事求是回应他们的关切,给他们有温度、有质量的作品,他们会非常喜欢。

观察者网:有时候我们也开玩笑说,张老师做了这个节目之后好像“出圈”了。有一些过去不熟悉的、没有任何交集的观众、读者也在看,年龄层跨度很大。您通过写书、写博客、开讲座、做节目等各种方式与社会各界有志之士共同为中国话语建设努力。回顾并展望中国话语构建,您有什么感想和评价?对如今市面上各类中国话语,有什么看法?

张维为:这说明时代呼唤思想,呼唤有质量有温度的精神产品。我们太需要把中国的一切说清楚,因为中国崛起已经走到了这个阶段之后,就会发觉我们什么问题都不能回避。很多问题我们要开宗明义地讨论,开放式提问,什么问题都可以讨论,你要说“修宪”,我给你讲“修宪”,你想谈“文革”我们就讨论“文革”,你要讲“言论自由、网络自由”,我就和你探讨这些自由,什么都不回避。我觉得中国到了这个阶段,一定要把这些问题透彻地说清楚,这也就是我们正在做的事情。

就目前来看,我们在解构西方话语方面的成绩很大,特别是在政治学和政治领域,坦白说我们已经基本解构完毕,随时可以亮剑,无需做准备。无论是哈佛大学耶鲁大学斯坦福大学还是国内公知,我们都可以辩论,讲道理。相比之下,建构方面虽然也做了很多努力,也蛮有成就感,但还有很多的事要做。因为解构相对容易,你把他存在的种种问题说出来就可以了,但建构需要更多努力和精力。

观察者网:此前外界有一种观点是,我们应该从怎样讲好中国故事慢慢发展为讲好中国观点,如何在国际上表达我们的观点、主张甚至设置规则的声音,您认为在这方面还应有什么作为?

张维为:笼统地说,我把这些都归在中国话语里面,包括中国观点、中国标准、中国认知等等。这些话语建构也正在慢慢起来,但真正高质量的还不是特别多。以中国标准为例,这个标准不仅要能用来讨论中国问题,也可以用于讨论世界的问题。我们现在也在做这方面的努力,比如说“实事求是”的中国概念,它既可以讲中国,也可以讲西方,可以比较,再比如选贤任能,你可以就此建立一个指标体系等。

最近我提出来、我们在做的事情是,因为中国将于明年完成扶贫、消除极端贫困,我就想到美国的贫困,我们用中国的标准来看美国的贫困。根据联合国报告,按美国的标准有4000万人处于贫困,其中530万是赤贫,即便按第三世界国家标准都是严重贫困人口。如果以人口比例来看,中国人口是美国的四倍,放到中国可能就相当于2500万是赤贫状态的。这个问题提出来之后,我们之后就要研究这到底怎么回事、持平到什么程度。联合国已经出了一份报告,我也想看看报告原文,了解一下具体情况。这其实就是尝试一下能否用中国标准把西方的问题分析得非常清楚,这是中国话语建构的一部分。

· 放眼国际,我们心态可以更平和一些

观察者网:中国走到这个阶段,从中国崩溃论到中国威胁论,再到重新审视中国的国际角色,外界的认识也在不断变化,但总有抹不去的偏见和傲慢。我们该如何对外解释中国70年的改革和发展?西方究竟能听懂吗?

张维为:从我个人的视角来看,我们的话语研究成果是外部世界可以看懂听懂的。我现在没有这么多时间和精力,否则将《这就是中国》翻成英文,老外完全能看懂听懂。我们的概念是国际化的概念,这些工作是很有意义的。我们提出的一些概念,西方社会现在也开始理解和接受,“阿拉伯之冬”这个概念是我自己创造并第一次使用的,现在大家全都接受了。他们知不知道这个概念是张维为创造的,这没关系,但只要你始用这个概念,你对整个问题的理解就比较深入了。再比如文明型国家的概念,很多西方学者也都逐渐接受了,只是他们接受的和我的解释不完全一样,他们理解的范畴更大了,印度、土耳其、俄罗斯都说自己是文明型国家。

但背后的理念是指出,每个国家都有自己的特点,并不是西方推崇的、都要走西方这条路,这是最关键的,这一点认知很重要。大家都这么做的话,我们可以在更好的基础上对话。我提出“良政和劣政应该代替民主和专制”,接受的人也多起来了。所以,只要你认认真真投入,切合这个世界的真实需求、真实状况,就会逐步产生影响力。我希望有更多的学者来做这件事情,这个世界太需要中国人的智慧,通过中国人的分析和观点把世界上的事情说清楚。

观察者网:您提到这一点,我想起了一个细节,您在演讲时提到一个中国概念时,经常会把对应的英文表述也告诉大家。

张维为:对,中国话语要走出去的话,现阶段确实需要外语,通过各种媒介把它表述出去。

观察者网:其实类似的想法,在一些国外“知华”学者中也有。比如傅高义,他在回应日本经历泡沫经济破裂后的社会状况时曾提出,日本缺少有智慧、有能力、有勇气、且能在国际场合用外语准确表述自己主张的政治家和学者,事实上我觉得这个观点即便是放在当下的中国也是讲得通的。

张维为:是的,像我因为长期在国外生活,长期跟西方各种各样的观点亮剑交锋;有些观点之所以比较有战斗力,也跟这个有关系,因为本来就是在辩论和交锋中产生的。我经常说,提什么问题都可以,越尖锐越好,我做任何讲座都坚持一条,一定要有互动,这是发自内心的自信。一切在于国际比较,当然我也不是说中国已经做得好到天上去了,我们有自己的问题,但将过去数十年中进行跨国比较,中国无疑是全世界最成功的国家。

放眼整个国际,对中国的误解还是很多。本质上讲,我们可以继续努力,但我们心态应该放得平和一点,西方社会因为自身的宗教传统、意识形态传统,要想让它完全接受我们的观点是很难的,你再怎么努力,到了这个限制就跟过不去的坎一样。但同时,我也认为西方是最承认实力的,如果他最后觉得“哇,你就是这样”,他没有办法了,那么即使不理解也会跟着中国。就像中美贸易战,不要害怕,美国人有一个特点,英文叫做“if I can’t beat you ,I join you”,中文是“如果不能打败你,我就加入你”。美国是个商业民族,这是刻在基因里的文化,你比它弱,它就拼命欺负你,一旦发觉斗不过你,他就加入跟着你走。

第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行,刘鹤与美方代表站在和平饭店眺望黄浦江。

观察者网:您讲了这么多关于自己、国家这些年来走过的路程,最后请您总结一下中国70年发展能为全球治理提供什么重要借鉴,尤其是当下自由主义多元化与保守主义对抗零和之间的角力?当然也要请您展望今后的中国。

张维为:这个题目有点太大了,我就简单总结一下自己的感受。新中国前三十年,是三十而立,最大的特点是奠定了基本的政治制度,包括人民代表大会制度,政治协商制度,基本经济制度等。随着中国成功,我们发现这些政治制度非常之重要,并不断完善。此外还奠定了基础的工业体系,虽然是初步的,还进行大量社会革命,妇女解放、土地改革、基础教育的普及,这都是前三十年做的事情。如果没有建立这一系列独立的体系,就没有后四十年的崛起。

但是我们要承认在四十年前,依照国际标准来看,中国是一个穷国,全国人均GDP低于非洲。我在上世纪80年代初去曼谷也好,去非洲也好,很多国家的首都都比北京更现代化。一直到70年代,我们讲结婚三大件,就是缝纫机手表自行车,缝纫机就是为了补衣服,新三年旧三年缝缝补补又三年。整体生活水平还比较低。从1978年改革开放开始,我称之为“四十而不惑“,经过四十年时间,一次接一次工业革命之后,中国找到自己成功的道路,真的可以做到一览众山小。

我一直讲两个观点,今天用中国制度、模式、道路来看西方,甚至看香港,他们的问题在哪里?我们当然也有问题,但我们一直在改革,可以通过改革解决。在70年历史新的起点上,中国可以非常自信,不是说我们好到天上去了,但是我做到了别人做不到的很多壮举。中国是全世界最大的经济体(根据购买力平价),创造了世界最大的中产阶层,成为世界最大的外汇储备国,向全世界输出最多的游客,关键是还有世界最大的有产阶层,这是过去难以想到的。所以,中国故事真的非常精彩。