中国香港制造业内部生产总值比重(%)。根据《中国香港经济年鉴》的统计资料整理,技术密集型产业包括电子、机械、交通工具、精密仪器、家电、金属制造等,其余均列入劳动密集型产业

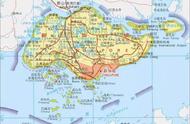

(二)新加坡产业结构变迁之路

1. 结构转型

随着经济发展阶段和要素禀赋的变化,新加坡的产业结构也发生了深刻变化。本文将新加坡产业结构转型划分为三个阶段。具体来说,第一次产业结构转型是1959—1965年,政府推动主导产业从传统转口贸易业转向进口替代型工业。20世纪50年代后期,东亚多国纷纷独立,越来越多国家采取直接贸易的方式发展对外贸易,新加坡赖以为生的转口贸易迅速减少。1959年新加坡获得自治权后,为了摆脱经济困境,新加坡政府颁布了一系列产业政策促进产业结构由转口贸易转向进口替代型。1960—1965年,新加坡工业增加值比重从21.2%增至26.7%,其中制造业增加值比重从11.2%增至14.3%。

第二次产业结构转型是1965—2005年,新加坡从进口替代战略转向发展出口导向型工业,开始工业化进程。1965年,新加坡脱离马来西亚独立,失去原料供应来源和商品销售市场,政府不得不改变经济发展战略,从进口替代转向出口导向,大力发展工业。1965—1980年,服务业增加值比重从70.3%下降至60.3%,工业增加值比重从26.7%增至37.8%,其中制造业增加值比重从14.3%上升到27.5%,成为增长最为迅速的部门。1980—2005年,新加坡工业增加值比重始终保持在30%以上,服务业增加值比重低于65%,三次产业结构基本稳定。

第三次产业结构转型是2005年以后,新加坡转向知识经济,发展资讯科技产业,服务业比重开始上升。随着新一代信息技术和产业变革,新加坡工业增加值比重下降,稳定在25%左右;服务业增加值比重则由2005年的64.0%增至2019年的70.3%,其中商业服务业、金融业、资讯与通讯业三类生产性服务业的增加值比重增长较为明显。

新加坡不同产业增加值占GDP比重(%)。新加坡的行业分类方法不同于中国,GDP会被分别计入商品生产业、服务业和房屋所有权三类。其中,商品生产业中的其他行业包括农业、渔业和采矿业,房屋所有权即住房的虚拟租金。数据来源:《新加坡统计年鉴》

从就业结构来看,根据《新加坡统计年鉴》,20世纪80年代以前,劳动力持续流向纺织业和电子等劳动密集型产业,制造业就业人数迅速增加。1957—1980年,制造业就业人数比重从13.9%提高到30.1%,成为吸纳就业人数最多的部门。1980年以后,制造业就业人数开始下降,服务业就业人数逐渐上升。1980—2001年,制造业就业人口比重从30.1%降至19.8%,金融与商业服务业的就业人口比重从7.4%升至14.8%。21世纪以后,各部门的就业人口比例相对稳定,工业部门的就业人口比重稳定在20%左右;服务业就业人口比重有所上升,其中金融和商业服务业发展迅速,从1993年的10.9%上升到2018年的20.8%。

2. 产业升级

随着产业结构的变化,新加坡制造业和服务业内部的要素密集度和技术结构也发生了变化,制造业内部更为明显,即制造业内部出现了从劳动密集型向资本密集型的升级。

联合国《工业统计年鉴》数据显示,1975年新加坡运输机械、石油加工和电气机械业增加值占制造业比重分别是18%、17.6%和13.7%,三类制造业增加值总和接近制造业增加值总值的一半。纺织业不再是制造业的主导部门。1984年,电气机械产业增加值比重高达30.9%,石油制品增加值比重则回落至8.6%,纤维、鞋、橡胶制品等生产部门增加值比重不足1%。20世纪90年代开始,新加坡制造业不断从劳动密集型向资本、技术密集型产业升级。1990—2019年,电子产品及元件增加值占制造业的比重从32.8%增加到43.3%,生物医药产业增加值比重从4.6%增至13.4%,电子产品及元件和生物医药产业成为制造业中的主导部门。

下表列出了1967—2019年新加坡制造业内部生产部门就业人口分布情况。早期新加坡制造业以劳动密集型产业为主,1973年纺织服装业就业人口比重达17.6%,仅次于电子产品及元件产业的22.4%。随后,经济重心逐渐转向资本密集型产业,纺织服装、印刷出版业就业人数比重不断下降,电子产品及元件、机械、运输设备等资本密集型产业的就业人数比重不断上升。1995年制造业就业人数最多的前三个产业分别是电子产品及元件、机械和运输设备,就业人口比重超过50%,制造业内部实现从劳动密集型产业向资本密集型产业的升级。21世纪开始,电子产品及元件就业人数开始下降,从2000年的32.2%降至2019年的21.7%;同期机械和运输设备业就业人口比重从21.2%升至32.9%;生物医药产业逐渐壮大,就业人口比重从0.6%升至2.3%。制造业进一步向知识密集型转型。

新加坡制造业内部生产部门就业人数占制造业比重(%)。资料来源:《新加坡统计年鉴》

(三)比较分析

整体而言,早期经济起飞阶段,中国香港和新加坡都实施了出口导向型战略,将转口贸易转向发展劳动密集型制造业,经历了工业化过程;且随着经济增长,产业结构不断转型,从第一产业向第二产业最后向第三产业转型,最终形成以服务业为主导的产业结构。

但是,由于中国香港和新加坡政府不同的施政理念和产业政策,二者产业内部构成和产业转型升级顺序出现了明显差异,政府发展理念和产业政策对产业结构变迁产生了明显影响。新加坡政府坚持实施因势利导型产业政策,在纺织业等传统劳动密集型产业逐渐失去比较优势时,出台人才、技术等系列培育措施引导产业向石油化工等资本密集型产业发展,制造业内部出现了产业升级。中国香港尽管出台了加强工业和高科技产业扶助政策,但倡导市场原旨主义,早期缺乏明确措施,劳动密集型产业直接向服务业发展,出现产业空心化现象。根据联合国工业发展组织的工业业竞争力指数,2019年中国香港中高端技术制造业增加值比重为38%,新加坡中高端制造业增加值比重超过80%。高端制造业发展不足难以带动生产性服务业的发展和壮大。因此,尽管2019年新加坡和中国香港均以服务业为主,新加坡服务业的主导产业是商业、运输与通讯业、金融与商业服务,2019年三大产业比重达到51.7%;而中国香港的服务业以金融、贸易、物流、专业服务业及其他工商业服务业、旅游业为四大支柱产业,2018年四大行业增加值比重达57.3%,科技创新、医疗、教育、文化及创意、检测及认证、环保六大新兴产业的增加值比重仅有9%。

发展理念、产业政策与结构变迁逻辑图

最终,中国香港和新加坡制造业产业竞争力出现明显分化,中国香港的制造业竞争力指数从1990年的第22位下降至2018年的88位,而同期新加坡的制造业竞争力指数则从第12位上升至第9位,二者差距从相差10位扩大到79位(数据来源于联合国工业发展组织的工业竞争力指数)。

4 发展思路与经济绩效的再检验

林毅夫等指出,在经济发展战略上,采取比较优势发展战略是日本和“亚洲四小龙”实现经济追赶的核心所在。比较优势战略使得经济发展在每个阶段上都能发挥当时资源禀赋的比较优势,从而维持经济增长并提升禀赋结构。林毅夫提出了国家发展战略经济绩效标准,即按照比较优势的发展战略,要素禀赋结构提升速度更快、技术进步更快、经济体开放程度更高、宏观经济更稳定、收入分配更合理、人力资本与物质资本的关系更合理。发展战略与经济绩效的六大假说得到了诸多国内外理论与实证研究的支持。本文在借鉴已有文献的基础上,从要素禀赋及其结构、收入分配、宏观经济稳定、经济开放度等维度,检验新加坡和中国香港不同发展思路下的经济绩效。

首先,基于资本劳动比和人力资本水平,比较中国香港和新加坡的要素禀赋结构升级情况。林毅夫和刘培林指出,由于资本边际报酬递减规律,在顺应比较优势战略从而没有扭曲的情况下,初始劳均资本量较少的经济体在未来时期劳均资本积累的潜在速度较之初始劳均资本量较多的经济体来得更快;而违背比较优势发展战略将使得实际的劳均资本积累速度低于潜在速度。下图使用资本劳动比和人力资本指数描绘中国香港和新加坡的要素禀赋结构。可以看出,1960—1990年两个经济体的资本劳动比基本相同,中国香港的人力资本/指数高于新加坡。但是,1990年前后和2005年,新加坡资本劳动比和人力资本指数相继反超中国香港,要素禀赋结构升级速度更快。