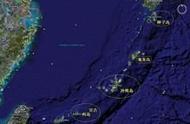

上图_ 清朝属国琉球国(今日本冲绳)民人

实际上即便是在琉球国抱了天朝大腿的情况下,琉球国并没有完全规避来自北方日本的威胁。16世纪中后期,日本进入丰臣秀吉时代。这位在日本历史上堪称伟大的人物,不但结束了日本本土多年的分裂状态,而且开始妄图大肆对外扩张,南方小国“琉球”自然成为垂涎之地。

琉球国也自然顶不住来自日本强大的武力威胁而被迫臣服,为日本侵略朝鲜半岛提供了十一个月的粮食。再后来,丰臣秀吉死后,日本萨摩藩迅速崛起,将丰臣氏取而代之。1609年,萨摩藩正式武力征服琉球国,迫使琉球国正式成为日本藩属国。琉球国进入“双藩”时代,实际上这种关系也一直延续到晚清。

上图_ 戊辰战争中萨摩藩的藩士

那么这种“双藩”关系怎么就被打破?又为何琉球国没能够像朝鲜等国最后脱离宗主国而走向独立呢?

这就得从晚清时期,大清与日本两个帝国之间的碰撞说起。公元1868年,结束日本幕府时代的明治天皇开始推行改革新政,史称“明治维新”。维新之后的日本国力迅速崛起,这时对外贸易对于日本来说尤为迫切,自然身边的大清帝国正好是其扩张贸易的极好对象。而清政府方面,正好也有意拉拢日本共同对付西方列强,因此清、日两国建立贸易关系一拍即合,也就是建立外交关系。

但是,清、日两国的外交建立的十分不纯粹。日本方面除了商业往来更是另有企图,日本的算盘是通过加强在华贸易,解决国内生产资料过剩问题的同时,能够在华得到等同西方列强的“最惠国”待遇,以提高自己的国际地位。

上图_ 末代琉球国王尚泰(“尚”姓为明王朝赐姓)

此外,日本更寄希望于通过与大清联盟能够抑制俄国对自己的威胁之同时,更能掩饰其瓦解大清周边附属藩国,从而达到自己国土扩张之目的。

清王朝方面与日本诸多企图目的相比,心机与想法上显得稚嫩许多,仅是为了拉拢一个小弟。在与日本建交的过程中,清政府始终以天朝上国施恩于撮尔小国的姿态,并且严词拒绝了日本“最惠国”之请求,这给了日本人不平等、诚意不足的外交借口。此外,对于日本的种种企图,清政府更是后知后觉,甚至是不知不觉,如此自然不会对日本进一步的行动做提前打算与准备。

.