种姓制度是曾在印度、孟加拉国、斯里兰卡等国普遍存在的一种以血统论为基础的社会体系,其中以印度最为严重。又称贱籍制度。

种姓制度以统治阶层为中心,划分出许多以职业为基础的内婚制群体,即种姓。各种姓依所居地区不同而划分成许多次种姓,这些次种姓内部再依所居聚落不同分成许多聚落种姓,这些聚落种姓最后再分成行不同行外婚制的氏族,如此层层相扣,整合成一套散布于整个印度次大陆的社会体系。

因此,种姓制度涵盖印度社会绝大多数的群体,并与印度的社会体制、宇宙观、宗教与人际关系息息相关,可说是传统印度最重要的社会制度与规范。

最初是随雅利安人入侵印度而创立的社会制度。原本的种姓制度并非要划分阶级及人的高低贵贱,而是要确保本身雅利安人的执政权和保持各种工作都有一定的人数。

然而随着马木路克、蒙兀尔等外来伊斯兰教征服者统治印度,种姓制度为了政权需要经历过许多调整,并且在英属印度时期为符合殖民者需要,被固定、僵化,成为阶级森严的阶序体系。

由于该体系中的不平等与近代西方兴起的民主制度与人权思想大相径庭,因此常被批评为反现代化的落后制度,甚至被视为妨碍印度社会进步的毒瘤。1947年印度脱离殖民体系独立后,种姓制度的法律地位正式被废除,各种种姓分类与歧视被视为非法,然而在实际社会运作与生活上,其仍扮演相当重要的角色。

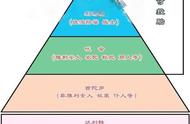

印度种姓制度源于印度教,又称瓦尔纳制度,是在后期吠陀时代形成的,具有3000多年历史。这一制度将人分为4个等级,即婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗和达利特。一张根据《梨俱吠陀·原人歌》所绘的瓦尔那等级:婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。至于贱民,则被排除在原人的身体之外。

它是古代世界最典型、最森严的等级制度,并且种姓制度下的各等级世代相袭。

四个等级在地位、权利、职业、义务等方面有严格的规定:

第一等级婆罗门主要是僧侣贵族,拥有解释宗教经典和祭神的特权以及享受奉献的权利,主教育,受众刹帝利,负责垄断文化教育和报道农时季节以及宗教话语解释权;

第二等级刹帝利是军事贵族和行政贵族,婆罗门思想的受众,他们拥有征收各种赋税的特权,主政军,负责守护婆罗门阶层生生世世;

第三等级吠舍是普通雅利安人,政治上没有特权,必须以布施和纳税的形式来供养前两个等级,主商业;

第四等级首陀罗绝大多数是被征服的土著居民,属于非雅利安人,由伺候用餐、做饭的高级佣人和工匠组成,是人口最多的种姓。被认为低贱的职业。

除四大种姓外,还有大量的「第五种姓」,称为「不可接触者」阶层,又称「贱民」或「达利特」,他们多从事最低贱的职业。贱民在印度不算人民,不入四大种姓之列。

印度的贱民,多由罪犯、战俘或是跨种姓婚姻者及其后裔组成。因为他们的身份世代相传,不能受教育、不可穿鞋、也几乎没有社会地位,只被允许从事非常卑贱的工作,例如清洁秽物或丧葬。

由于“贱民”被视为不可接触的人,因此四个种姓的人严禁触碰到其他贱民的身体,贱民走过的足迹都要清理抚平,甚至连影子都不可以交叠,以免玷污他人。

由于贱民毫无社会地位,因此至今印度仍然经常发生贱民因不慎接触到四个种姓的人而被殴打甚至*害的事件,而这些动手之人甚至不必负起任何法律责任。

根据“种姓制度”,社会分为四个等级,各个等级之间高低贵贱有别,下一等级的人没资格从事高一等级的职业,不同级别的不能通婚。在种姓制度中,来自不同种姓的父母双方所生下的后代被称为杂种姓。

低种姓女子被强烈鼓励嫁给高种姓男子以提高种姓的地位。为此,女方家庭在婚姻中,不得不付出高昂的嫁妆。这也导致印度、巴基斯坦和孟加拉等地出现为了嫁妆谋*妻子的现象——索奁焚妻。

尽管印度独立以来,已废除种姓制度,但几千年来种姓制度造成的种姓歧视在印度不少地区、尤其是农村仍相当严重。他们社会地位最低,最受歧视。种姓世袭,不易更改。社会地位高低、经济状况好坏,大多与种姓有关。

,