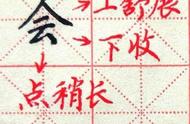

第二,自身的“达变”探索。在谙熟前人展笔的常式与变式之后,不妨放开手脚,大胆实验,勇于探索展笔的各种可能和更大空间。那些不甘守旧、力图新变的书法家,常常得益于这种探索,黄庭坚“山谷体”的形成即是典型。在实践中,笔者也常进行展笔的各种探索,(图十五)探索的过程曲折并富戏剧性。探索成功,令人欢欣鼓舞,喜不自胜,一种自我满足的成就感油然而生;探索失败,让人沮丧,但对前人精彩纷呈、各臻其妙的种种展笔法,又会从内心产生深深的认同感和崇敬感。

三、展笔与收笔的关系

这里的“收笔”与“展笔”相对(而不与“起笔”相对),展笔指放得开,收笔指收得住。展笔与收笔相反相成,展笔需收笔的反衬去凸显,展笔的成败跟收笔息息相关。因此,应当联系收笔来研究展笔,在辩证把握二者的关系中深化对展笔的认识。

(一)展笔与收笔的主辅关系

古人常称延展之笔为“主笔”,并强调争此一笔,不可有差。无论从结构还是章法看,展笔出现的频率都远逊于收笔,然而展笔所拥有的“风光”又绝非收笔能比。可以说,展笔是主角,收笔是配角。但“红花还需绿叶扶”,作为配角的收笔也不容忽视。中华民族是一个含蓄的民族,中国书法多崇尚那种深沉的力量和宁静的气息,即使是奔放不羁的狂草,也强调动中寓静。中国书法的这种审美追求,从技术上看,能为其奠定基调、提供铺垫的,不是展笔,而是收笔。收笔不以意气风发见长,而以含蓄蕴藉取胜,它在书法作品中往往是“无名英雄”,它不似展笔那般“出尽风头”,它只是以其特有的谦逊与质实,默默无闻地支撑着整幅作品的格调和品位。能否处理好收笔,既影响到展笔功能的发挥,又影响到整幅作品的质量。可见,对展笔与收笔之关系,应当辩证把握,不可偏执一隅。如《张猛龙碑》的“宁”字,为配合字底长横的舒展,本取“天覆”之势的宝盖及常呈坦荡之状的“心”旁,均作收势以谦让。再看王铎的《学书杂感》,“难”字的展放光彩照人,得益于其周边收敛之字众星捧月般的烘托和支持。(图十六)

(二)展笔与收笔的对比度

展笔与收笔对比度的把握取决于风格塑造。要追求刺激,塑造昂扬突越、铿锵劲烈的风格,需拉大展笔与收笔的对比度。《石门铭》的“山”字,即运用了这种手法,其状令人想起南宋著名画家马远的《踏歌图》,图中远景峭峰挺立,直插云天,诸峰错落,对比悬殊。要追求平和,塑造温文尔雅、不激不厉的风格,则需缩小展笔与收笔的对比度。赵孟頫书法即是典型,其展笔和收笔的对比从容中道,一如他中庸稳健之为人,在仕隐两兼中成就了他的人生和艺术。(图十七)展笔与收笔的对比不可偏执一端,对比度过大,作品过分刺激,则会走火入魔,作品的美感和格调荡然无存。对比度不足,作品过于平顺,淡如止水,则会寡然无味。从中国书法史的演变进程看,隶变之前的古文字,特别是殷周金文,结构“随体诘诎”,多以曲线造型,展笔与收笔的对比度一般偏小,故其书风沉凝内敛,有“古质”之谓;隶变之后的今文字,尤其是行草书,线条直曲兼用,展笔与收笔的对比度一般偏大,故其书风明快奔放,有“今妍”之谓。(图十八)