前面说过,准噶尔蒙古几代大汗都雄心勃勃,或者说野心勃勃,不仅往西攻打哈萨克部,往南统治回部,往东呢,往东攻打漠北蒙古,你不要以为大家都是蒙古人就不会开打,实际上漠西漠北两部分蒙古一直是世仇——这也不奇怪,汉族人历史上不也是自己砍来砍去的吗?最近一次被砍败了的那一部分汉族人,至今还窝在东南方的一个小岛上呢。

康熙年间,准噶尔的大汗叫噶尔丹,乘着漠北喀尔喀蒙古和入侵的俄罗斯苦战之时,突然在漠北蒙古后面来个个突然袭击,使得漠北蒙古腹背受敌,大败而逃,逃到了漠南蒙古的地盘,噶尔丹继续追击,一直追到了乌兰布通,乌兰布通在哪里?在今天内蒙古的赤峰市,这距离北京也就三百来公里,按现在的话说,也就是一脚油门就到了的事儿。这显然是摆好了架势要跟清政府干一仗啊。

康熙如此牛叉的一个皇帝,能不明白这个道理吗?再说漠北漠南两部蒙古那都是大清的小弟啊,哪能看你这么嚣张?最终在乌兰布通击败了噶尔丹,自己也战死了一个副司令。从此以后,准噶尔蒙古和清政府的交手就一直没断过,直到康熙的孙子乾隆,上天突然就给了清政府一个机会。

什么机会呢?就是准噶尔蒙古终于也摊上了草原民族难以解决好的继承人问题。

历史上,游牧民族的强盛往往不能持久,最主要的一个原因就是继承人问题。老的大汗一死,儿子们都要争夺大汗之位,所以每一次汗位传承,基本上就是一顿互砍,砍好了,重新形成力量的平衡,砍不好,往往就是分裂和衰落。

所以你不要觉得中国皇位的嫡长子制度很荒谬,哪怕太子是个傻子也传给他皇位,其实这是有道理的。皇帝个人才能差点其实关系不大,有一套制度和文武大臣辅佐作为保证就不会出问题。

那么准噶尔部当时的情况是什么呢?当时的准噶尔部的王位继承人和潜在的王位继承人几经砍*,最终是一个叫达瓦齐的,在阿睦尔撒纳的帮助下,取得了汗位。阿睦尔撒纳这个人,清代的史书说他阴险狡诈,诡计多端,事实上就是很有能力,但是他在血统上却不如达瓦齐,基本没有继承汗位的可能,于是他就转而帮助达瓦齐夺取了汗位。

但是,阿睦尔撒纳有能力啊,肯定不是久居人下的角色,日子一久,达瓦齐就有点如鲠在喉,觉得这个阿睦尔撒纳是个危险人物,干脆,先下手为强,砍了阿睦尔撒纳再说。

阿睦尔撒纳一看大事不好,带着两万部下就跑了,向乾隆投诚了。

阿睦尔撒纳这个人身世很奇特,他的爸爸是和硕特部的王子,妈妈是准噶尔大汗的公主,但是他老爸最终被他外公给砍了,因为他外公要灭和硕特部嘛。灭了和硕特部后,他外公又把怀着他的妈妈嫁给了辉特部的一个贵族,所以阿睦尔撒纳虽然号称是辉特部的贵族,实际上是和硕特部后裔。历史传说阿睦尔撒纳生下来的时候浑身是血,当时就有人预言,这小子是来复仇的。

没错,他后来的确将准噶尔部引向了灭亡。

乾隆当时一见阿睦尔撒纳来了,这真是灭准噶尔的天赐良机啊。而阿睦尔撒纳也是一心要打回新疆去,极力对乾隆说达瓦齐这小子昏庸低能,荒淫无耻,准噶尔部人心涣散,众叛亲离,有组织无纪律,完全不堪一击。

乾隆是早就想灭了准噶尔了,乾隆这个人有意思的地方在于,他终其一生,在很多地方都是拿自己的爷爷康熙当楷模,有意无意的和他爷爷比。他爷爷当年是想灭准噶尔一直没成功啊,现在这么好个机会,正好一雪前耻,完成他爷爷未竟的事业。不过乾隆自诩是贤明之君嘛,所以必要的程序还是要走一下,就是先要装模作样的征求征求大臣们的意见,谁知道满朝的大臣们却和领导不是一个心思,有些人就不大相信阿睦尔撒纳的话,平白无故的跑过来这么一号,可信不可信还两说呢,就算是真的来投降,那也是明摆着要借我大清的手帮他砍人啊。而且老皇帝雍正跟准噶尔交手还吃过败仗,这不保险啊。

这时候乾隆的军机大臣,而且是领班的军机大臣——相当于宰相了——傅恒站出来了,说你们这帮鼠目寸光的东西知道什么?我坚定支持伟大领袖的意见!开打!

于是,5万清军兵分两路,就直奔新疆而来。其中北路大军的总指挥是军机大臣班第,阿睦尔撒纳作为副总指挥兼先锋,没想到这一次出兵,阿睦尔撒纳一路劝降,清兵竟然没干一仗,度假一样就把新疆给占了,看来达瓦齐还真是昏庸无能,众叛亲离,达瓦齐也被活捉,直接押到了北京。不过乾隆倒没把他怎么地,给封了个王,养起来了。

阿睦尔撒纳此时自然是志得意满,心想这大汗的位置终于轮到我了。可是他忘了,乾隆是一点都不糊涂啊。你不是厄鲁特四部吗?那好,我一口气封了四个大汗,你阿睦尔撒纳,只是其中之一。

乾隆根本不会再让准噶尔部坐大,这好不容易从他爷爷砍到现在,乾隆无论如何是不会让一个庞大的政治军事集团再存在的,最好的办法就是分而治之。

阿睦尔撒纳这下就和清政府彻底翻脸了,拒不承认清政府的任命,终于带着准噶尔部的各个大小汗王们反叛了。而此时,进疆的清军大部分都撤走了,只留了象征性的500人,这怎么打?于是留在新疆的班第,干脆就自*殉职了。

乾隆立即派大军再度进疆,阿睦尔撒纳却狡猾异常,先是两次诈降,然后不停的*扰清军,一会儿跑到了哈萨克的地盘躲起来,一会儿又跑回来发动群众再跟清军干,这下终于把乾隆给惹毛了,决意全歼准噶尔部。

我们的历史到了这一段,就开始模糊了,你看很多现在的历史读物,一说到这一章节,往往一笔带过。所以,你要知道这段历史真相,只有看清代人写的第一手资料。

那么,清代的第一手资料究竟是怎么记载的?历史真相又到底是怎样的呢?

历史真相是——准噶尔部六十万左右的人口全都被乾隆进行了种族灭绝。这里我需要搞清楚的是这个“准噶尔部”的概念不是指全部的厄鲁特四部,因为在此之前,杜尔伯特部与和和硕特部的一部分人已经投降了清政府,当然还有跑到了伏尔加河的土尔扈特部,和这事儿也没关系。剩下的准噶尔部和依附了阿睦尔撒纳一同叛变的其他三部尽数被*光。

阿睦尔撒纳呢?最终逃往俄罗斯,俄罗斯觉得阿睦尔撒纳奇货可居,留下这小子,以后可以作为手里的一张牌啊,所以当清政府的追兵问俄罗斯要人的时候,俄罗斯耍赖,不给。谁曾想阿睦尔撒纳自己不争气,跑到俄罗斯就出天花,病死了,沙俄这才把他尸体送给清军。

《清史稿》、《清高宗实录》和《平定准噶尔方略》以及当时一些著作中,都记载了乾隆对当时平定准噶尔的前线部队下达的指令:“必应全行剿灭,不得更留余孽”、“此次进兵非同一般,各将厄鲁特彻底剿灭,永绝根株”。

清代的史料《圣武记》、《啸亭杂录》都记载了当时对准噶尔部屠*的情况,比如《啸亭杂录》记载:“凡山陬水涯,可渔猎资生之地,悉搜剔无遗,时厄鲁特慑我兵威。虽一部有数十百户,莫敢抗者,呼其壮丁出,以次斩戮,寂无一声,并首就死,妇孺悉驱入内地赏军,多死于途中,于是厄鲁特之种类尽矣。”

这段话什么意思呢?就是清军在对准噶尔主力部队进行歼灭之后,对逃散、藏匿的准噶尔人进行彻底的搜查,凡是山凹水边,能够靠打猎捕鱼存活下来的地方,都像梳头一样查了个遍。找到了准噶尔人,将里面的男子全部拉出来一个个砍头,妇孺全部为奴,押回内地赏军,而且还大部分都死在了路上,所以“厄鲁特之种类尽矣”。

而对投降的准噶尔人,乾隆则根本不相信,命令往东押送,只要一过巴里坤,就地全部*掉。

那么最后,整个北疆是个什么情况呢?《啸亭杂录》中说:“数千里内,遂无一人”,空了。

等等,不是还有被抓到伊犁种地的塔兰奇人吗?

你以为塔兰奇人傻啊,这都*成这样了,还不跑回南疆去?

事实上,当时清政府和阿睦尔撒纳一同摧毁达瓦齐时,就放出了一直被准噶尔人囚禁的大小和卓,大和卓布拉尼敦,被放回南疆,而小和卓霍集占则被留在了伊犁,管理当地的塔兰奇人,不过小和卓霍集占,也参与了阿睦尔撒纳的叛乱,所以一看情势不妙,一溜烟就跑回了南疆,煽动他哥一起叛清,终于发生了大小和卓之乱。这是另外的故事了,这次先不聊这个。

其实新疆的历史跌宕起伏,根本不是简简单单一两篇文字就能说清楚的。这也就是个大概的脉络。

好,现在让我们再对这一段内容进行小结:因为准噶尔之乱,新疆的北疆地区被*空了,原本就是被抓来当农奴的塔兰奇人也跑了。

那么你现在也明白了,这时候别说维吾尔族、汉族、回族了,北疆除了*人*的嗨了的清军,什么人都没了。

3

准噶尔人是*光了,但是地方总不能空着吧?而且驻防部队还要吃饭,得有人种地啊。这就是需要移民来填充。清政府首先想到的,也是最容易实施的,就是进驻新疆的部队屯垦新疆,同时从内地迁来人口充实新疆。

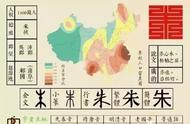

不是说新疆13个世居民族吗?那我们就一个一个看看这些民族都是怎么来北疆的。

汉族和满族,当然是大量从内地迁入,清代有军屯、犯屯和民屯等,指的就是不同性质的屯垦。

军屯,也叫兵屯,就是由驻防的陕甘二省的绿营兵屯田,陕甘绿营兵的主要民族构成为汉族和回族,这些绿营兵以屯为单位,每屯100名士兵,每个士兵给20亩地,每年制定生产任务,奖勤罚懒,还有工资,每个月一两银子,属于准军事化管理,基本上就是现在的生产建设兵团,刚开始的时候,这些军屯的绿营兵还三五年换防一次,后来就成了携眷永驻,就是带着家眷一直驻扎,屯垦戍边了。今天,新疆汉族人中陕甘籍的多,事实上从那个时侯就开始了。

军屯中还有一种叫旗屯,因为满族是不进入绿营的,而是八旗军。其实八旗不仅仅是满族,还有蒙古八旗、汉八旗,还有锡伯族、索伦(达斡尔族)等等。旗屯,主要集中在伊犁地区。这些人都是满清皇帝的自家人,待遇优厚,安置的地点也都十分重要。

新疆的锡伯族、达斡尔族就是那时候进入新疆的,本身在平定准噶尔的时候,锡伯族和达斡尔族就有专门成建制的作战单位进入新疆。后来为了巩固边防,满清又从东北迁移锡伯族等民族充实新疆,新疆的伊犁有个察布查尔锡伯族自治县,每年都要过西迁节,就是这个渊源。

犯屯,也叫遣屯,都是犯了罪的人员,强制性发往新疆屯垦的,这部分人天南海北的人都有,主要是依附于军屯,得有军队看着啊。犯屯一般在新疆是三种出路,第一种是表现良好,有立功表现的,直接转成绿营兵,就成了国家正式编制了,这类犯屯有的是在清政府应付一些小型叛乱什么的时候,表现英勇;有的则是种田能手,或者是活学活用乾隆嘉庆思想积极分子,带动和影响周边的人一同为大清的和谐发展做贡献之类。第二种是刑满释放回原籍,但前提也是要表现突出,有立功表现。第三种则最多,就是服刑期满,就地留在新疆落户。

民屯,又叫户屯。就是从内地,主要是甘肃和陕西招募自愿来疆的老百姓来屯田,这其中还包括商屯,即一些商人在新疆屯田。这一类最为复杂,有多种情况,清政府对民屯制定的政策也最为繁杂,就不展开说了,大体上是民屯每户给30亩地,头6年不交税、不纳粮,种出来的都是你自己的,后来改为一来了就给你60亩地,头3年不交税、不纳粮。

这是屯垦的大致情况:旗屯,主要是满族、锡伯族、达斡尔族等。

而军屯和犯屯,主要是汉族和回族。

回族人大量进入新疆,也是在乾隆以后,以民屯和犯屯的形式定居新疆,主要定居在今天的昌吉回族自治州、乌鲁木齐和伊犁一带,《清实录》等资料中就记载了多次招募回族老百姓到新疆屯垦的内容,同时也记载了一些回族地区的暴动被清政府平定后,大量回族人口发往新疆的的史实。

但是我看到一些关于新疆回族来源的文章说:早在13世纪,也就是元朝时期,元朝政府就在阜康安置了三千多户所谓回回人的“探马赤军”。其实这就是胡扯,元朝时候所谓的回回,也就是所谓色目人,都是来自西亚地区甚至欧洲的各族人,和现代意义上的回族根本不是一个概念,当年跑到中国的马可·波罗也被称为回人,给忽必烈造了一个大炮也被称为回回炮。他一个意大利人和现在的回族有关系吗?现代意义上的回族最终是在明代才定型的。

其实现今昌吉的回族还有个来源,就是民国时期马家军的后裔。昌吉的回族很多就是当年留下的骑五军。所谓骑五军,事实上就是马家军的一支,为马步芳的嫡系部队,而骑五军的司令马呈祥,则是马步青的女婿,后来新疆和平起义的时候,在陶峙岳的劝说下放弃兵权,离开了新疆。但是他的骑五军,却全都留了下来。

北疆的维吾尔族是怎么来的呢?这就是所谓的回屯。

其实就是继续从南疆迁过来人种地。因为乾隆觉得准噶尔人搞的这个塔兰奇不错啊,那就接着搞,种地的地方,还是以伊犁为主。这批人才是后来民国时期的塔兰奇。

这也就是为什么北疆城市中伊犁的首府伊宁市,维吾尔族人口多的原因,伊宁市也是唯一一个维吾尔族人口比例大于其他民族的北疆城市。伊犁的维吾尔族,源头基本上都是来自喀什噶尔。