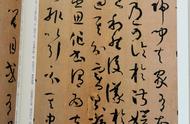

古往今来,许多有成就、独树一帜的大书法家,没有不重视临帖的。一部杰出的王羲之《兰亭叙》,历代临习者不计其数,至今尚有许多名家的临本流传,而王羲之本人,也是出入百家才最后形成自己的风格的。

当代一些成就很大,负有盛名的书法家,也都是挥毫数年,临帖不中辍的。他们把古帖当作自己最好的老师,不断从中吸取新的营养,写出新的意境。现在有人怀疑学书必须临帖的命题,想走捷径,急于求成,这是很不明智的。现在也有一些书手正苦于传统的东西太少而不得不回头补临古帖的课,这教训当是对怀疑论者的一剂极好的清醒剂。

常有人问入手时或某个阶段宜临什么帖,常问“你看我临什么帖好”,或问“我学哪一体好”,或问“为什么要临帖”,更常有人问“我怎么总临不像”,问题很多。据我个人的理解,在此试做探讨。

“帖”这里做样本、范本的代称。临学范本,不是为了和它完全一样,不是要写成自己手边帖上字的复印本,而是以范本为谱子,练熟自己手下的技巧。譬如练钢琴,每天对着名曲的谱子弹,来练基本功。当然初临总要求相似,学会了范本中各方面的方法,运用到自己要写的字句上来,就是临帖的目的。

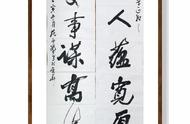

选什么帖,这完全要看几项条件。自己喜爱哪样风格的字,如同口味的嗜好,旁人无从代出主意。其次是有哪本帖,古代不但得到名家真迹不易,即得到好拓本也不易。有一本范本学了一生也没练好字的人,真不知有多少。现在影印技术发达,好范本随处可以买到,按照自己的爱好或“性之所近”的去学,没有不收“事半功倍”的效果的。

“选范本可以换吗?”学习什么都要有一段稳定的熟练的阶段,但发现手边范本实在有不对胃口或违背自己个性的地方,换学另一种又有何不可?随便“见异思迁”固然不好,但“见善则迁,有过则改”(《易经》语)又有何不该呢?

或问:“我怎么总临不像?”任何人学另一人的笔迹,都不能像,如果学就像,还都逼真,那么签字在法律上就失效了。所以王献之的字不能十分像王羲之,米友仁的字不能十分像米芾。苏辙的字不能十分像苏轼,蔡卞的字不能十分像蔡京。所谓“虽在父兄,不能以移子弟”(曹丕语),何况时间地点相隔很远,未曾见过面的古人呢?临学足为吸取方法,而不是为造假帖。学习求“似”,是为方法“准确”。

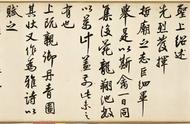

问:“碑帖上字中的某些特征是怎么写成的?如龙门造像记中的方笔,颜真卿字中捺笔出锋,应该怎么去学?”圆锥形的毛笔头,无论如何也写不出那么“刀斩斧齐”的方笔画,碑上那些方笔画,都是刀刻时留下的痕迹。

所以,见过那时代的墨迹之后,再看石刻拓本,就不难理解未刻之先那些底本上笔画轻重应是什么样的情况。再能掌握笔画疏密的主要轨道,即使看那些刀痕斧迹也都能成为书法的参考。

至于颜体捺脚另出一个小道,那是唐代毛笔制法上的特点所造成,唐笔的中心“主锋”较硬较长,旁边的“副毫”渐外渐短,形成半个枣核那样,捺脚按住后,抬起笔时,副毫停止,主锋在抬起处还留下痕迹,即是那个像是另加的小尖。

不但捺笔如此,有些向下的竖笔末端再向左的钩处也常有这种现象,前人称之为“蟹爪”,即是主锋和副毫步调不能一致的结果。

又常有人问应学“哪一体”。所谓“体”,即是指某一人或某一类的书法风格,我们试看古代某人所写的若干碑,若干帖,常常互有不同处。

我们学什么体,又拿哪里为那体的界限呢?那一人对他自己的作品还没有绝对的、固定的界限,我们又何从学定他那一体呢?还有什么当先学谁然后学谁的说法,恐怕都不可信。

另外还有一样说法,以为字是先有篆,再有隶,再有楷,因而要有“根本”、“渊源”,必须先学好篆隶,才能写好楷书。我们看鸡是从蛋中孵出的,但是没见过学画的人必先学好画蛋,然后才会画鸡的!

还有人误解笔画中的“力量”,以为必须自己使劲去写才能出现。其实笔画的“有力”,是由于它的轨道准确,给看者以“有力”的感觉,如果下笔、行笔时指、腕、肘、臂等任何一处有意识地去用了力,那些地方必然僵化,而写不出美观的“力感”。

还有人有意追求什么“雄伟”、“挺拔”、“俊秀”、“古朴”等等,不但无法实现,甚至写不成一个平常的字了。清代翁方纲题一本模糊的古帖有一句诗说:“浑朴当居用笔先。”我们真无法设想,笔还没落时就先浑朴,除非这个书家是个婴儿。

问:“每天要写多少字?”这和每天要吃多少饭的问题一样,每人的食量不同,不能规定一致。总在食欲旺盛时吃,消化吸收也很容易。学生功课有定额是一种目的和要求,爱好者练字又是一种目的和要求,不能等同。

我有一位朋友,每天一定要写几篇字,都是临张迁碑,写了的元书纸,叠在地上,有一人高的两大叠。我去翻看,上层的不如下层的好。因为他已经写得腻烦了,但还要写,只是“完成任务”,除了有自己向自己“交差”的思想外,还有给旁人看“成绩”的思想。其实真“成绩”高下不在“数量”的多少。

有人误解“功夫”二字。以为时间久、数量多即叫做“功夫”。事实上“功夫”是“准确”的积累。熟练了,下笔即能准确,便是功夫的成效。譬如用枪打靶,每天盲目地放百粒子弹,不如精心用手眼俱准地打一枪,如能每次射二中一,已经不错了。所以可说:“功夫不是盲目的时间加数量,而是准确的重复以达到熟练。