国内军政大权悉数在握之后,蒋介石开始把眼光放在了排除异己上,对共产党人前后展开了5次大围剿。

与此同时,东北的国土在日本关东军的虎视眈眈之下,早已岌岌可危。

然而蒋介石对这一切却置若罔闻,一味地寄希望于日本帝国主义的慈悲心肠与国际社会的舆论和西方列强的调和,并给东北军下指示对日本关东军要“一忍再忍,一退再退”,绝不能承担挑起战事之责任。

一般认为这个指示是最终东北军奉行不抵抗政策,不放一枪一炮退回山海关的根本原因。

1931年9月18日,日本关东军以莫须有的罪名挑起战事,大举入侵东三省。

此时由于之前中原大战东北军主力已退回山海关负责华北军防,东三省留下的东北军精锐并不太多。

但仍旧存在能打硬仗的精锐之师,其中奉命驻守沈阳的王以哲所率的东北军第七旅就是这样的部队。

国土即将沦丧之际,王以哲义愤填膺,特意向上峰请示是否反击,然而得到的回应却是“军人以服从命令为天职,不许抵抗,把枪收到库房,做好挺着死,为国牺牲的准备!”

王以哲悲愤难平,只能暗中授意参谋长赵镇藩带着第七旅退出北大营,避免了全军覆灭的命运。

要知道当时东北军人人皆与“豺狼”搏斗过,皆有一身虎气,对于日本关东军入侵,部队的战意很高,很多士兵甚至抱着驱除日寇,马革裹尸的准备。

因此只要上峰命令打,绝不会出现一个孬种,然而在军令如山面前,这群铮铮铁骨的汉子只能灰溜溜地退回山海关。

王以哲后来回忆这一经历,总是悲愤难平地说:“我们自己的国土受到侵占,不想着去流血抵抗,却寄希望于别国的声援与干涉,真是个躺在床上等天上掉馅饼的傻瓜!我与东北军众将士可谓是有心*贼,无力回天。我们都将成为国家与民族的罪人!”

显然,道理简单直接,浅显易懂,可是被权欲蒙蔽了眼睛的蒋介石却看不到,他想的更多是全面抗战一旦爆发,将极大地挫减其现有的实力,极有可能给中共崛起以可趁之机。

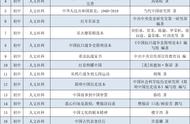

1933年初,王以哲忍无可忍,率部出战古北口,痛歼日寇1600余人。

此后蒋介石一直不遗余力在做的事就是“剿共”,除此之外,他不仅自己反动,还要强行拉着张学良上他的船。

1934年封张为鄂豫皖剿总副司令,让他和国民党一起“剿共”。

1935年夏,蒋介石命令时任东北军六十七军军长的王以哲,率部追击红25军,参加他的“剿共”大计。