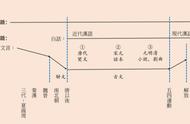

“语文名字是这样由来的:语文是口头语言和书面语言,也是或语言和文学的简称。语文”一词出现于19世纪末。1905年,开始开的新学堂中,只有称为“国文”课一科。五四运动爆发以后,提倡白话文,反对文言文,小学改设“国语”课。

“语文”究竟是什么?

作为中、小学的一门功课,这个名称有它的来历。这里做一点简要的介绍和说明。

清朝末年废科举、兴“新学”之后,这门功课被叫作“国文”;教的是文言文,中学、小学都读文言,作文也写文言。五四运动发起了白话文学、白话文和国语(相当于现在说的普通话)运动。在这个运动的推动下,20年代初,小学“国文”改称“国语”,侧重白话文,提倡教学内容要接近儿童的实际语言(尤其是在低年级);中学仍称“国文”,读和写仍然侧重文言文,但是也加进去一些白话文(尤其在初中,所以有的时候初中也称“国语”)。这种办法一直实行到解放前夕。在革命根据地,中学虽然也还读一些文言文,但是侧重白话文,作文主要写白话文;至于这门功课,仍旧沿用“国文”这个名称,直到解放。

1949年6月,全国大陆已经大部分解放,华北人民政府教育部教科书编审委员会着手研究在全国范围内使用的各种教材的问题。关于原来的“国语”和“国文”,经过研究,认为小学和中学都应当以学习白话文为主,中学逐渐加学一点文言文;至于作文,则一律写白话文。总之,在普通教育阶段,这门功课应当教学生在口头上和书面上掌握切近生活实际、切合日常应用的语言能力。根据这样的看法,按照叶圣陶先生的建议,不再用“国语”“国文”两个名称,小学和中学一律称为“语文”。这就是这门功课叫作“语文”的来由。这个“语文”就是“语言”的意思,包括口头语言和书面语言,在口头谓之语,在书面谓之文,合起来称为“语文”。

过去的“国语”,给人一个印象,似乎只指口头语言;“国文”似乎只指书面语言,甚至只指文言文。把书面语言和口头语言截然分开,成为几乎全不相*两回事,或者,教学里只管读文章、写文章,不管口头语言的训练,这都是封建社会长期留下来的极其严重的毛病,最不足取。用了“语文”这个名称,表明在这门功课里要向学生进行全面的语言训练,纠正了上述那些弊病,很有好处。

进行全面的语言训练,包括口头的和书面的。口头的包括听和说,书面的包括读和写。进行书面语言的训练,自然要掌握文字这个工具;要教学生读许多各式各样的文章,包括日常应用的以及哲学的、政治的、科学的,等等;要教学生读不少文学作品,一则因为好的文学作品运用语言比较好,便于进行语言训练,再则也因为受过普通教育的人应当懂得一点文学,而语文课之外,再没有别的课管这件事了。

所有的语言材料之中,口头上听和说的当中,书面上读和写的当中,都包含着一定的思想内容,因此,语言训练和思想教育的关系是很密切的。

由于上述种种,语文课应当包含哪些内容,这些内容应当怎样安排组织,教学应当采取怎样的步骤,怎样的方法,以至这门功课的整个任务和要求怎样规定,等等,都需要深入细致地加以研究。但是,所有这些问题、这些研究,都不影响“语文”这个名称的基本含义。抓住上边所说的任何一点,不及其余,为“语文”做出这样那样的解释,这些解释就总不免有点片面,徒然搞一些概念之争,使一个含义本来相当明确的名称含糊起来,因而是没有必要的,对于研究这门功课的实质性问题是没有多大帮助的。

——《语文学习》1979年第1期

原标题:张志公:说“语文”