也就是说,大学的宗旨,在于弘扬光明正大的品德,在于使人弃旧向新,在于使人的道德达到最完善的境界。

知道应达到的境界,才能够确定志向;有志向的确定才能够心静不乱,心静不乱才能神思安稳。

神思安稳才能思虑周详,思虑周详才能有所收获。

每样东西都有根本有枝末,每件事情都有开始有终结。

知道了这本末始终的程序,就接近事物发展的规律了。

说白了,《大学》论述的是古代大学阶段如何修身治国之道。

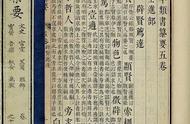

朱熹

《中庸》则是讲儒家所谓恰到好处,不过分也不欠缺,不突出也不失常,追求不偏不倚的处世哲学。

这两部著作和两篇单篇文章早在先秦就已有了,但其时尚无“四书”之名。

从儒家的经典著作说,五经易书诗礼春秋的专业性相对较强。

2朱熹把这四种古代文献集注成《四书》,是为了方便读书人探究圣人本意,也是成人学习修养的一个完整体系朱熹以“欲直得圣人本意”的目的,把这两本书和两个单篇汇刻在一起,并为之作注解,这就是《四书章句集注》,简称《四书集注》或《四书》。

当然,也有叫《四子书》的。

这以后就有了“四书”的名称。

朱熹认为这些书是能直接探究“圣人本意”的最好的材料,而且,其内在也构成了一个成人学习修养的完整体系。

可见,到了北宋,理学家才进一步把这四种最直接探究圣人本意的材料编在一起,作为最基本的教材,这才有了四书的名称。

事实上 四书的形成经历了一个相当长的过程。自朱熹把这四种材料集注成《四书》,此后它就成了青年人的必读书。

从南宋到清末约八百年的历史长河中,四书直在我国基础教育中占据着非常重要的地位,一直和读书人的关系最为密切。

可以说《四书集注》也是朱熹思想的代表作。

但是,最初用力提倡这几种书的是程颢、程颐兄弟。

他们说:“《大学》是孔门的遗书,是初学者入德的门径。只有从这部书里,还可以知道一些古人做学问的程序。

朱子的意思:不领会《中庸》里的心法,是不能从大处着眼,读天下的书,论天下的事的。

他所以将《中庸》放在第三步,和《大学》《论》《孟》合为“四书”,作为初学者的基础教本。

后来规定“四书”为科举用书,原也根据这番意思。

不过朱子教人读“四书”,是为的成人,后来人读“四书”,却重在猎取功名,这已经是不合于他提倡的本心的。

事实上,将朱注“四书”定为科举用书,是从元仁宗皇庆二年起的。

朱熹死后,朝廷将他的“四书”注审定为官书,从此盛行起来。

他果然成了传儒家道统的大师了。

总而言之,朱子祖述二程的观点,特别是尊崇《孟子》与《礼记》中的《大学》、《中庸》,使之同《论语》并列。