1765年5月,9岁的莫扎特与姐姐玛利亚·安娜在伦敦的音乐会上表演四手联弹,从此四手联弹慢慢流行。

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(1756-1791),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡,欧洲古典主义音乐作曲家,曾被任命为大主教宫廷首席乐师,他谱出的协奏曲、交响曲、奏鸣曲、小夜曲、嬉游曲后来成为古典音乐的主要形式。

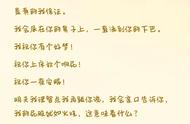

《1791,莫扎特的最后一年》

作者:(美)霍华德·钱德勒·罗宾斯·兰登

译者:石晰颋

版本:广西师范大学出版社

2018年1月

再现了莫扎特生命中的最后一年,还原一位音乐天才的生活与性情。

音乐史上的天才很多,但极少有人像莫扎特那样,无论创作哪一类作品,都当之无愧地占据天才序列的最顶端,音乐史上鲜有争议。

不过,让人遗憾的是,这位尤同天使下凡的天才只在人间停留了35年,对于他的生平和死亡,则历来颇多议论,不乏猜测、臆断和传说。

罗宾斯·兰登是莫扎特专家,在他的五本莫扎特专著中,专门用一本书来探讨天才最后的往事。在这本《1791,莫扎特的最后一年》中,作者用详实的史料厘清了各种坊间说法的因果缘由,为我们理解莫扎特的生活、情感以及创作,提供了可靠的论据。

天才的窘境

笨拙地适应社会变革

莫扎特生命的最后阶段,经历了当时奥地利政治社会的一场变故——先皇约瑟夫二世故去,新皇利奥波德二世登基(1790年)。莫扎特的生活和创作处于宫廷和社会的转型期,兰登尝试说明,莫扎特的生活也如平常人一样,被社会的变革影响和摆布,他的创作,在某种意义上,可能更多地要考虑的是生计,而当务之急是尝试获得新君主的眷顾,争取在加冕礼上露面,最好能登台演出。

莫扎特的财务状况历来不好,到1790年后更加糟糕,这促使他更加积极地张罗这些事务。作者在书中罗列了很多例证,说明这位艺术上的天才在生活中如何捉襟见肘、顾此失彼。他并非是那种不谙红尘俗世的孤客,反倒是处处揣摩人情,为了获得演出机会费尽心机,只是他的财务能力和社交技巧着实不高,生活总压得他难以喘息。

以这一次加冕礼为例,他要将一些家当卖掉,才能获得旅行的路费和觐见的行头,还要一路探问圣意,找人引荐,可谓费尽周章。然而,这场被动的挣扎并未获得理想的效果:先皇去世不久,出于治丧需要,不宜歌舞升平,这让莫扎特难以从更多的宴会和仪式中获得直接的收入;再者,新皇利奥波德二世面临政治局势的内忧外患,并无过多心思关心音乐,作为贤明而有分寸的君主,利奥波德心里清楚,“质胜于文”应是此时更合理的治国方策。

在兰登看来,莫扎特关心的事情远比乐迷们对他的想象要现实很多:如果没有办法获得现成的收入,生活就无法为继,艺术根本就是奢谈,他当时的生计几乎要按天来计算。莫扎特根本无法考虑过多高尚的、艺术上的追求,能把作品卖掉,能获得演出机会,才是当务之急。所以,他必须紧密联系并依赖宫廷和上流社会,满足出资方的品味和要求,那是他衣食的来源。

兰登为我们详细呈现了1790年前后的奥地利宫廷和社会的状况,我们能从莫扎特音乐事业的紧张中,感受到艺术和思想在当时的社会阶级中的流动和变化。一方面,即便维也纳已经是欧洲音乐环境最好的城市,但迫于经济萎缩和社会风气的变革,宫廷和大家族都开始缩减大型管弦乐队的编制,一些没落的大家族甚至直接取消了私人雇佣的乐团;另一方面,小型的室内乐在中产阶级家庭中流行,更为开放的公众音乐会被平民阶层接纳和喜爱。

从音乐家和音乐创作的角度,被宫廷和大家族弃用的音乐家,要转到中产阶级文化圈中寻求机会,领取固定俸禄、甚至连工作任务、作息都被安排好的“铁饭碗”,变成了要自谋生路、自行安排经济和生活的自由职业者。音乐人的阶级属性也在发生改变,他们要从卑微的、缺乏教养、不讲卫生的下人,努力转变为有精致文化品位、举止得体大方的艺术家,才能博得中产阶级和大众的青睐。

这些情况对音乐家们的生活和艺术提出了新的要求,即便是天才如莫扎特,也要花巨大的精力和勇气去适应新的艺术环境。

宫廷作曲家

为生计奔波于加冕礼

如此困顿的外界环境,是如何影响莫扎特的创作的?我们听到的这个时期那些近乎完美的作品,又是如何创作出来的?作者向我们解释,那些作品中听不到任何来自生活中的波澜的缘由。

兰登认为,纵使莫扎特的生活颇为紧张和不堪,但并没有太多影响到他最后时期的创作,反倒是现实环境的张力推动他的创作更好地适应新的艺术方向及其诉求。他有一系列作品在这个阶段成型,可以称作“加冕”时期的创作以及生涯晚期的创作,从这些作品中都能看到莫扎特精妙的天才,他的平衡力、他聪明的妥协、他对自我发展及成熟的把控,以及他对未来趋向的判断。

“加冕”是这个阶段创作的关键词,毕竟宫廷作曲家是莫扎特十分在意的身份标记,他对宫廷礼仪、宗教仪式以及君主喜好的变化都有精准的把握。同时,在“加冕”时期,他也精明地安排自己亲自演出的曲目和那些分发给出版商、不同演出团体的作品,既能让君主利奥波德注意到他,又能拓宽自己在中产阶级圈子中的影响力。尽管挣钱谋生的压力让他窘迫如凡人,但他对自己创作的推进和安排还是天才般的尽善尽美。

他为前来参加加冕仪式的人群举办音乐会,演奏自己的协奏曲(如著名的“加冕”协奏曲K.537)和交响曲,同时把一些室内乐作品(如三部“普鲁士”四重奏K.575、K.589、K.590)卖给受中产阶级欢迎的出版商,又为宫廷舞会创作大量的舞会音乐,还为正式的宗教场合谱写各类宗教音乐,不仅局限于大型的弥撒曲和安魂曲,还有各类较小编制的教会音乐。他为1791年的圣体圣血瞻礼谱下了优美感人的《圣体颂》(K.618),创造出他心目中宗教音乐的新风格,寻求圣乐和俗乐间新的平衡,深得宗教改革和启蒙精神的精髓。

莫扎特在1790年至1791年间的加冕时期所做的一系列创作及活动,都明确指向1791年9月在布拉格举办的加冕礼,他非常希望自己能参与其中,并作为音乐的主角演出大型的作品。在布拉格,莫扎特的一系列作品最终得到演出,包括《C大调“加冕”弥撒》(K.317),他还在加冕礼当天晚上成功首演了歌剧《狄托的仁慈》(K.621)。这部歌剧是莫扎特特地为加冕礼而作,他用罗马皇帝韦帕先宽恕谋反者的故事,来衬托利奥波德的慈悲和善意,其中的宽恕精神也是此时已成型的《魔笛》的一个重要理念。

然而,据说皇帝和皇后对莫扎特的创作并不买账,各场演出上座率并不算高,宫廷内也有一种抵制莫扎特的奇怪氛围。在作者看来,这真是个非常偶然的事情,完全不影响莫扎特在这轮活动中获得声望,他的作品在各种场合被大量演出,尽管有人不喜欢,但这些音乐天天都能被听到,被各个阶层的人们熟知,莫扎特在用自己的方式为他的作品“加冕”,他做得无比成功。

魔笛安魂 突如其来的死亡

所有人都没有想到,死亡竟如此仓促地降临在莫扎特身上,包括他自己和身边的至亲。从布拉格回去后,莫扎特只活了三个月,就永远停止了创作。

在这三个月里,莫扎特完成了他生涯中最重要的歌剧作品《魔笛》,并亲自指挥首演。这部被誉为共济会精神典型代表的歌剧,是莫扎特最引以为傲的作品之一。莫扎特对共济会一直怀有积极和热忱的态度,《魔笛》的观众也向来喜欢将作品中的各种元素和共济会进行攀附,共济会的成员更是欣然接受莫扎特向组织的献礼。

只要艺术和政治掺杂到一起,事情就会变得复杂,艺术家通常对政治抱有过于浪漫的想象,在现实中会犯政治上的“幼稚病”。兰登对莫扎特政治能力的评价,比对其生活能力的评价更低,他把其解释为一种对现实和理想不圆融的杂糅。莫扎特一面希冀得到皇帝的宠幸而获得报酬,另一面则对人类未来新的可能性充满好奇和期盼。

从积极的意义上说,《魔笛》是一个新时代的起点,它热情地歌颂了一系列最美好的人类价值,自由、慈善、容忍、秩序等等,对传播启蒙的观念和新的秩序起到重要作用,在艺术层面,《魔笛》毫无疑问是莫扎特创作事业的一座高峰。

成功地完成《魔笛》的演出后,莫扎特只剩下最后一个月,他完成了《安魂曲》的创作。这份稿约他早在张罗加冕礼事宜之前已收到,拖了小半年,直到完成《魔笛》后他才动笔。此前的劳累让他的身体疲惫不堪,却未料到这部本为他人而作的作品,却最终成为自己的悼歌。

关于他的疾病和死亡,坊间有太多传说,唯独可以肯定的是,他对死亡毫无准备。谁都未曾想到他的病痛足以致命,在死后他也没有经济条件去完成一场得体的葬礼,甚至连棺木送到墓地的时候,都未有亲友在场。

生活中的糟糕和拙劣,毫不影响我们对莫扎特天才的景仰,但之所以这些臆想和猜测不曾止息,是因为人们无法抑制这个音乐史上最大的悲剧给凡间带来的伤痛。但莫扎特的死亡,至少能让我们辨清那些更加高贵的东西,而放过那些人们无力摆布的东西,如同作者在书末引用的圣经箴言:“凡上帝结合的,人不可拆散。” □何源

,