历史演进同文化发展往往是同步的。从简牍、丝帛到草纸、浆纸,标志着中国古代文化载体的四轮跨越。1957年,考古工作者在西安灞桥的西汉墓中发掘出 “灞桥纸”。1986年,今甘肃天水放马滩墓葬地带出土了西汉早期的纸质地图,某种程度上标志着纸面书写、绘制的源起。

公元105年,东汉蔡伦改进了纸的制造技术,促进了技术的传播和广泛化。自魏晋南北朝时代,早期纸质书籍渐次出现,文化载体与传播广度也随之变革。尽管当时纸的质量现在看来并不优越,但却是书籍发展史上最重要的阶段。佛教经书的抄写、传入和印制,进一步加快了古书形制的完善与变革。继而,雕版印刷术的发明,更使得书籍作为一种文化诵读与留存形式的主流化和主导化,文明因此不断递进。

书法折叠装

在汉献帝时代,左伯又在蔡伦的基础上,改进了造纸术,以五色花笺纸和高级书信纸居多。总体来说,造纸术从使用动物纤维、麻竹、废鱼网等相对粗糙的质料到精细化制作纸浆,可谓技术的跃进式前进。到了魏晋南北朝时代,梁武帝曾称赞纸为“皎白如霜雪,方正若布棋;宣情且记事,宁同鱼网时”。现代造纸技术不断深化,形成了凸版印刷纸、新闻纸、胶版印刷纸、铜版纸、书皮纸、字典纸、拷贝纸、板纸等多种形式。

伴随着造纸术和雕版印刷术的发展和进步,到了隋唐时代早期的经卷书籍也实现了技术形制上的革新。书籍装订模式的变革,还牵扯到了东西胡汉的交流,佛教经书传播在其中占有重要的位置。印度佛教途径西域古国、北方草原游牧民族、丝路干线和南亚渠道,传入中原地带。同时,早期佛经的装帧形式,也影响到了书籍发展的多元形态。到了东晋时代,皇帝下令:古者无纸故用简,今诸用简者,宜以黄纸代之。

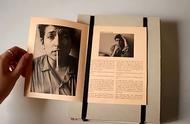

贝叶经

学术界对于早期书籍经卷的研究,主要集中于涉及魏晋南北朝到北宋早期的敦煌遗书和手写经卷。根据目前发现的古书形制和各类刻本,大致可以分为九大类,基本可以看出古籍演进的大致脉络,分别是:散页装、卷轴装、梵夹装(贝叶经)、经折装、旋风装(龙鳞装)、蝴蝶装、粘叶装、包背装、线装书。实际上,到了宋代活字印刷术发明之后,线装书、胶装书和金属丝线装等接近现代书籍的装帧就陆续出现。明清出版业发达,目前留存的书籍以线装书居多。

宋代士人程大昌 在《演繁露·叶子》中说:“古书皆卷,至唐始为叶子,今书册也”。那么,什么是册叶制度呢?又名册页、卷页制度。在功能上,册叶是把散乱的文献(纸卷、写叶或印叶)加以简单的装订,以利于保存,这种形式促进了线装书的形成,可以看作书籍的雏形,包括了版式、行款、字体、装帧等要素。册叶制度的形成,有关书籍的概念也进一步出现,如册、卷、章、页等,促进了文化的整合式发展。册叶之称呼,“一翻为一叶,名实颇符”,与佛经诵读关系也比较密切。宋代欧阳修在《归田录》中记载:

唐人藏书皆作卷轴,其后有叶子,其制似策子。

凡文字有备检用者,卷轴难以卷舒,故以叶子写之。

古印度人采集贝多罗树的叶子来书写佛教经文,名为贝叶经。从书籍发展历程来说,旋风装、经折装和蝴蝶装是册叶装帧的重要形式。

卷轴装

其中,古典旋风装成本较高,有粘纸、加轴、装褾、系带等程序。今天故宫博物院所藏的《唐写王仁日句刊谬补缺切韵》,就是旋风装形制。北宋初年雕刻印刷的《崇宁万寿大藏》,乃是经折装。蝴蝶装的制造法,是将有文字的纸面朝里对折,再以中缝为准,把所有页码对齐,用糨糊粘贴在另一包背纸上,然后裁齐成书,是五代之经书的通行模式。隋代杜宝《大业杂记》言:

新翻经本从外国来,用贝多树叶。叶形似枇杷,叶面厚大,横作行书。约经多少,缀其一边,牒牒然,,今呼为梵。

同时,雕版印刷一版一雕、一版一张的印刷工艺,影响着书籍形制的变更,促进了装帧逐渐向册页形式发展的总趋势,降低了成本。