文|陈卿美

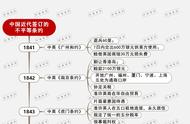

不平等条约是晚清的“土特产”,也是丧权辱国的标志,所谓的屈辱也正是在于此。不平等,主要体现在强迫性,割地赔款,丧失主权、损害尊严及领土的完整。如《南京条约》割让香港、赔款2100万银元;《马关条约》割让台湾及澎湖列岛、赔款2亿两白银;《辛丑条约》赔款4.5亿两白银。这就是我们对不平等条约的传统印象。

一部条约包括很多内容,割地赔款只是其中一部分。不平等条约也不是哪里都不平等,不是每个条款都欺负中国。不平等条约也有平等的地方,这不是洗地,是条约内实实在在的条款。

平等的前提,就是双方权利与义务对等,能维护与保障彼此的利益。在各种不平等条约中,提到最多的平等条款就是关于保护各自侨民的内容,这些内容往往还放在最前面。

如第一次鸦片战争后,中国与英国签订了近代第一个不平等条约《南京条约》。条约中第一款,“……所属华英人民彼此友睦,各住他国者必受该国保佑身家全安。”

1844年10月,中国又与法国在广州黄埔签订《黄埔条约》,保护侨民内容也是放在了第一款:“嗣后大清国皇上与大佛兰西国皇上及两国民人均永远和好。无论何人在何地方,皆全获保佑身家。”

如果感觉表述不是很具体的话,再看1868年签订的《中美续增条约》。此条约主要内容基本都是避免双方互相歧视的。如信仰方面,“美国人在中国,不得因美国人民异教,稍有欺侮凌虐,嗣后中国人在美国,亦不得因中国人民异教,稍有屈抑苛待,以昭公允。至两国人之坟墓,均当郑重保护,不得伤毁。”连死人的坟墓都要互相保护。

《南京条约》文本

如拐卖人口方面,“两国人民自愿往来居住之外,别有招致之法,均非所准,是以两国许定条例,除彼此自愿往来外,如有美国及中国人将中国人勉强带往美国,或运于别国,或中国及美国人将美国人勉强带往中国,或运于别国,均照例治罪。”

如旅行方面,“美国人民前往中国,或经历各处,或常行居住,中国总须按照相待最优之国所得经历、常住之利益,俾美国人一体均沾;中国人至美国,或经历各处,或常行居住,美国亦必按照相待最优之国所得经历与常住之利益,俾中国人一体均沾。”

还有上学方面,“中国人欲入美国大小官学学习各等文艺,须照相待最优国之人民一体优待;美国人民欲入中国大小官学学习各等文艺,亦照相待最优国之人民一体优待。美国人可以在中国按约指准外国人居住地方设立学堂,中国人亦可以在美国一体照办。”

众多不平等条约中,通常会涉及开放口岸进行通商一事。为了避免走私,在条约中都对洋人在口岸的贸易做了严格规定。比如《南京条约》第二条中,有这样一句,“大英国君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜,与各该地方官公文往来;令英人按照下条开叙之列,清楚交纳货税、钞饷等费。”这条的意思是,英国在五个通商城市派驻领事,专门负责商业贸易,要求英国人必须遵守法律,照章纳税。显然,这就是关税。保障关税税收不流失,这对中方是非常有利的。

随后,中英双方于1843年又签订了《虎门条约》。条约中对英方贸易再次做了约束,“英商贸易处所只准在五港口,不准赴他处港口,亦不许华民在他处港口串同私相贸易。将来英国公使有谕示明不许他往,而英商如或背约不服禁令,及将公使告示置若罔闻,擅往他处港口游奕贩卖,任凭中国员弁连船连货一并抄取入官,英官不得争论;倘华民在他处港口与英商私串贸易,则国法俱在,应照例办理。”此条款对中英双方的贸易人员均做了限制,只能在五个港口通商。同时对违反规定的英商,还提出了具体惩罚措施,最大亮点就是“任凭中国员弁连船连货一并抄取入官,英官不得争论。”

对于欠债或是债务纠纷的问题,一些不平等条约中也有明确公平的条款。1844年7月,中美在澳门望厦签署《望厦条约》。条约第十六款规定,“中国商人遇有拖欠合众国人债项,或诓骗财物,听合众国人自向讨取,不能官为保偿;若控告到官,中国地方官接到领事官照会,即应秉公查明,催追还欠。倘欠债之人实已身亡产绝,诓骗之犯实已逃匿无踪,合众国人不得执洋行代赔之旧例,呈请着赔。若合众国人有拖欠、诓骗华商财物之事,仿照此例办理,领事官亦不保偿。”

《望厦条约》虽然也是一个不平等条约,但也是一大进步标志,即宣告中国原来的“代赔”、“保偿”制度的结束。以往若是中国人欠了洋人的钱,或是外商货船遭到盗窃、抢劫,洋人有权力勒令官府代偿。而若洋人欠了中国人的钱,中国人则没有这种权利。《望厦条约》的这个条款,明显对中国人有利,已算非常公平。

三个月后,《黄埔条约》签订。其中第十款规定,“将来若有中国人负欠佛兰西船主、商人债项者,无论亏负、诓骗等情,佛兰西人不得照旧例向保商追取;惟应告知领事官,照会地方官查办,出力责令照例赔偿。但负欠之人,或缉捕不获,或死亡不存,或家产尽绝,无力赔偿,佛兰西商人不得问官取赔。遇有佛兰西人诓骗、负欠中国人财物者,领事官亦一体为中国人出力追还,但中国人不得问领事官与佛兰西国取偿。”

条款中明确说明,如果中国人欠法国人钱,只能告知领事馆,让其照会地方官查办,若欠债人无力偿还,法国人也不能向地方官府索赔。反之,若法国人欠中国人钱,中国人也要遵守同样的规定。从《望厦条约》到《黄埔条约》,至少让中国人在解决与洋人的债务纠纷方面挺直了腰杆。

五十年后,1895年4月,中国与日本在签订《马关条约》,随即又签订了《通商行船条约》。该条约第二十三款规定,“中国人有欠日本人债务不偿或诡诈逃避者,中国官务须严拿追缴。日本人有欠中国人债务不偿或诡诈逃避者,日本官亦应一体办理。”根据《日本外交文书》记载,当时条约中并没有规定中方的权利,清政府等人积极争取,“凡事彼此一律,最属均平”,日本被迫做了修改。

同样是《马关条约》,中方向日本争取的还有互派使节常驻大使的条款。当时日本只希望派使节驻北京,中方立即提出,清廷也应派使节常驻东京,以此方位对等。而在三十年前,清廷还在大力排斥常驻使节。使领制度是源于第二次鸦片战争后的《天津条约》,是外国强加给中国的,当时咸丰为此曾痛心疾首。互相常使节本就是一项国际通行的外交规则。

有些平等条款是外国强加的,有些是中国人自己争取的,也有些是外国人帮助获得的。据《澳门月报》报道,1844年6月21日,签订《望厦条约》的美国外交官顾盛曾致信钦差大臣耆英,说“许多条款都是为中国着想并为中国利益计而添入的”,“耆英完全承认这点,所以谈判在友好的情况下进行。”不过,美国人说替中国人着想的事情不能轻易信,因为当时的顾盛总是看中国不顺眼。

要说为中国着想的美国人也不是没有,1868年,美国第一任驻华公使蒲安臣卸任后,带领中国使团访问美国。蒲安臣代表清政府与美国国务卿西华德签订《中美天津条约徐增条约》,也称《蒲安臣条约》。此条约被外界认为,是尊重中国领土完整,主权独立,并以平等地位对待中国的最友好条约。连梁启超都惊呼,“彼条约实最自由最平等之条约也。”

有些时候还真得感谢美国人。

,