三连城中城建筑台基,被判断为礼制性建筑台基。

图片来源:新华网/内蒙古文物研究所提供

2018年1月16日,中国社会科学院宣布中蒙联合考古队进行的三连城遗址发掘,获得2017年度中国社科院考古学论坛「国外考古新发现」奖。2018年9月,中蒙联合考古队基本结束为期5年的阶段性考古发掘,并将三连城考古发掘成果逐渐披露给公众。

一时间,三连城占据了媒体与中文网络的版面。而在几乎所有的报道表述中,基本都有一句「中蒙联合考古队发现可能是匈奴单于庭『龙城』」的类似语句。

这句话包含了两个信息,一是判断三连城可能为「龙城」,二是认为「龙城」就是匈奴人的都城「单于庭」。

三连城遗址规模宏大,其礼制性建筑遗迹符合王权级祭祀标准,因此被认定与匈奴单于有关,进而也就得出了三连城极有可能是「龙城」或「单于庭」的结论。

2020年考古队发表的三连城遗址发掘简报中也认为,三连城极可能是「龙城」:

「根据本阶段考古发现,结合文献记载和历史地理研究成果,初步推测和日门塔拉城址或为匈奴时期一座重要的集礼仪、祭祀、会盟功能的礼制性场所,极有可能就是史籍中记载的『龙城』所在地。」

——《蒙古国后杭爱省乌贵诺尔苏木和日门塔拉城址发掘简报》

但这却会引发一个矛盾。

如果认为三连城是龙城,龙城又是单于庭,那作为王都的「龙城」为何只有礼制性建筑?难道匈奴单于与匈奴贵族不需要生活居住吗?

对于这个矛盾,很多人认为这正体现了游牧文明的特色,没有固定居所建筑,恰是游牧民族逐水草而居的表征,这是游牧文明王都与中原农业文明王都的最大不同。

乍一听似有些道理,但这一说法可能根本无法立足。

其一,建于13世纪的蒙古帝国王都哈拉和林(位于今蒙古国前杭爱省,距三连城遗址不远)便是一座形制完备的有固定王都居所的城址;

其二,匈奴帝国可以为祭祀建一固定城址和建筑,为何不能为王都居所建一固定建筑?

这种错误的想象与认知可能源于我们对游牧民族「逐水草而居」的刻板印象。而所谓可能是「龙城」的三连城遗址为何没有生活遗迹的问题,答案可能有两种:

(1)三连城不是「龙城」;

(2)龙城不是匈奴王都单于庭。

而目前学界的一种观点是,三连城确实极有可能是「龙城」,但「龙城」却并非匈奴王都「单于庭」。

历史学解决不了的问题,考古学来解决,但考古学解决不了的问题,还得转回到历史学。

02文献考据学中的「龙城」龙城不是单于庭?

龙城,在《史记》中写作「茏城」,草字头。《史记·匈奴列传》中载:

「岁正月, 诸长小会单于庭,祠。五月,大会茏城,祭其先、天地、鬼神。」

这句话表明了两条信息:

(1)单于庭与茏城是两个不同的地方,要不司马迁不会写匈奴诸长先会于单于庭,再会于茏城;

(2)根据「大会茏城,祭其先、天地、鬼神」一句,可知茏城是一个用于祭祀的地方。

而恰巧三连城遗址也是一座用于祭祀等的礼制性城址。

《史记》(三家注)

作者:(西汉)司马迁

出版社:中华书局

出版年:1982

事实上,考古队在考古简报中也是引用了司马迁的这句话,才判断三连城极有可能是「龙城」的:

「《史记·匈奴列传》记载:『岁正月,诸长小会单于庭,祠。五月,大会茏城,祭其先、天地、鬼神。』

......

《后汉书·南匈奴传》记载:『匈奴俗,岁有三龙祠,常以正月、五月、九月戊日祭天神。南单于既内附,兼祠汉帝......』

......

根据本阶段考古发现,结合文献记载......(和日门塔拉城址)极有可能就是史籍中记载的『龙城』所在地。」

在上述引用中,「茏城」即「龙城」,「龙祠」指出了匈奴人有这种祭祀习俗与活动,只不过由于南北匈奴分裂、历史变迁等,祭祀位置可能会有变化,但这不影响「龙城」是祭祀之城的结论。

因此,这座用于祭祀的三连城,才被认为可能是「龙城」。

「龙城」只用于祭祀等,而非王都单于庭,这样,三连城中为何没有生活遗迹的问题便得到了解决。

其实,在2020年的那份考古简报中,考古队也没有将「龙城」与「单于庭」混为一谈,表明他们也在强调「龙城」不是「单于庭」:

「和日门塔拉城址所在的......区域。长期以来,学界认为匈奴单于庭和龙城应在这一地区。」

这句话中的「单于庭和龙城」措辞,表明简报已经将「龙城」与「单于庭」区分开来。这或许是受到了2018年媒体报道与部分学者将二者混为一谈的警醒。

据此,我们可以得出一个基本判断:三连城遗址极有可能就是传说中的「龙城」。同时,「龙城」与「单于庭」不同,极可能是「龙城」的三连城只是一座礼制性城址,而非真正的王都。

这一结论,基本得到了考古发现与文献记载的相互印证。

但是,如果「龙城」不是「单于庭」,那真正的匈奴王都又在哪里?

同时,「茏城」到底是不是「龙城」?

《汉书·卫青霍去病传》中「笼城」的写法又是怎么回事?

《后汉书》版《燕然山铭》中的「龙庭」(蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭)又是什么?

如果不厘清上述历史名词之间的关系,我们将很难找到真正的「龙城」,或真正的匈奴王都。

《后汉书》(李贤注)

作者:(南朝宋)范晔

出版社:中华书局

出版年:2000

「龙庭」与「单于庭」究竟是什么关系?

对于这个问题,历史学家辛德勇教授在2018年10月——三连城遗址考古成果公之于众后写成的一篇文章《谈谈那个并不存在的「龙城」》里,从文献考据的角度作了比较清晰的论证。

首先,「单于庭」就是中原文明概念中所谓的「王都」,或称「王庭」,这点一般没有争议。唐代司马贞在注释《史记》时说:

「谓匈奴所都处为『庭』。......单于无城郭......故云『庭』。」——司马贞《史记索隐》

草原帝国毕竟不同于中原帝国,其王都无城郭,故汉文称其为「单于庭」。单从字面理解,「单于庭」自然是单于所驻之庭,自然也就是匈奴的「王都」。

其次,辛德勇教授认为《燕然山铭》中的「龙庭」就是「单于庭」,而非「龙城」。

古文写作讲究互文、对仗。在「蹑冒顿之区落,焚老上之龙庭」一句中,「蹑」(踩踏)对「焚」(焚烧),表示窦宪大军对匈奴驻地的破坏;「冒顿」对「老上」,这两位最著名的匈奴单于是父子关系。

而「区落」,在不同的《燕然山铭》版本里也译作「逗略」或「逗落」,是匈奴墓冢的音译。「区落」为匈奴单于死后的墓冢,「龙庭」自然应该是匈奴单于生前的住所。

故而辛德勇教授认为,「龙庭」应为「单于庭」,而非祭祀用的「龙城」。

将「单于庭」称为「龙庭」,也不无道理,毕竟在汉语中,龙就是王权或天子的象征。

「茏城」如何变成了「龙城」?

那么,「龙城」与「茏城」、「笼城」又是什么关系?

对比史书文献发现,《史记》中凡见「茏城」,无论是《匈奴列传》还是《卫将军骠骑列传》等,均写作草字头的「茏」。而《汉书·匈奴传》在直接引用《史记·匈奴列传》原文时,却将「茏城」改为了「龙城」:

「岁正月,诸长小会单于庭,祠。五月,大会龙城,祭其先、天地、鬼神。」——《汉书·匈奴传》

《汉书》中的这句话直接来源自《史记》,除「茏」(龙)字写法不同外,其余皆同。由此可见,「龙城」就是「茏城」。

《汉书》(颜师古注)

作者:(东汉)班固

出版社:中华书局

出版年:1962

关于《汉书》将「茏」字误写为「龙」的原因,辛德勇教授认为这不是班固的错漏,而是后人改的。

持这一观点的还有清代学者胡绍瑛。胡绍瑛发现,唐高宗时期学者李善在注释《文选》时(李善为《文选》学奠基者),引用的《汉书》版本仍作「茏」字,因此认定「龙」字并非班固原文,而是后人改写。

那么,是谁改写了「茏」字?辛德勇教授将目标锁在了比李善年长约50岁的颜师古身上。

颜师古一生的学术成就之一便是《汉书注》,他所修订的《汉书》版本,逐渐成为后世通行版本。

辛德勇教授认为,最先改写「茏」字的可能是北魏学者崔浩,而后被颜师古沿用。查唐代司马贞在《史记索隐》中对《史记》注释时有这么一句:

「茏城,《汉书》『龙城』,亦作『茏』字。崔浩云:『西方胡皆事龙神,故名大会处为龙城。』」

司马贞比李善晚出生了近50年,比颜师古晚了近100年。司马贞说,「茏城,《汉书》『龙城』」,证明他所看到的《汉书》版本已为「龙」字。而对于「茏」讹变为「龙」的原因,司马贞推测是北魏的崔浩称「茏城」应为「龙城」。

到了颜师古这里,颜氏采取了崔浩的说法,将《汉书》中的「茏」字修订为「龙」,从而出现了后世通行的「龙城」版本《汉书》。

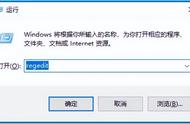

从后世的使用程度来看,误写的「龙城」明显超过了最初的正确写法「茏城」。比颜师古晚出生约120年的唐代诗人王昌龄,便用了「龙」(龍)字,写下了「但使龙城飞将在,不教胡马度阴山」的千古名句。

自此,「龙城」更是名满天下。