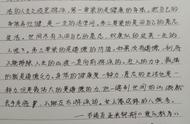

叙利奥是小学五年级学生,十二岁,是个黑头发,白皮肤的男孩子。他爸爸是铁路上的职员,还有好几个比叙利奥小的儿女,一家过着清苦的生活,钱总是不够用。爸爸不因孩子多而觉得累赘,一味爱着他们,他最喜爱叙利奥,只是对他的功课却一点也不放松。他希望儿子早点毕业,找个比较好的工作,来补贴一家人的生活。

爸爸年纪大了,并且因为一向辛苦,脸上看起来更老。一家人的生活全压在他肩膀上。他白天在铁路上工作,晚上又从别处接了文件来抄写,每天夜里趴在桌子上要写到很晚才睡。最近,有个杂志社托他写给定户寄杂志的签条,用了很大的正楷字写,每五百张签条给六角钱。这工作很辛苦,老人常常在吃饭的时候向家里人叫苦:“我眼睛似乎坏起来了。这样的夜工,会缩短我的寿命呢!”

有一天,叙利奥向他爸爸说:“爸爸!让我来替你翻译吧。我能翻译得和您一样好。”

但是爸爸无论如何不答应:“不要。你好好念书就行了。功课是你的大事情,你所有的时间,都应该来做功课。”

叙利奥知道爸爸的脾气,不再请求,只暗自在想办法。每天晚上,他到半夜才听见爸爸停止工作,回到卧室去。有好几次,十二点钟一敲过,就听到椅子向后拖的声音,接着就是爸爸轻轻回卧室去的脚步声。一天晚上,叙利奥等爸爸去睡了后,起来悄悄地穿好衣裳,蹑着脚步走进爸爸写字的房子里,把油灯点着。桌上摆着空白的纸条和杂志订户的名册,叙利奥就执了笔,仿着爸爸的笔迹写起来,心里既欢喜又有些恐惧。写了一会儿,条子渐渐积多,放了笔把手搓一搓,提起精神再写。一面动着笔微笑,一面又侧了耳听着动静,怕被爸爸起来看见。写到一百六十张,算起来值两角钱了,方才停止,把笔放在原处,熄了灯,蹑手蹑脚地回到床上去睡。

第二天午餐时,父亲很是高兴,拍拍叙利奥的肩膀说:“哎!叙利奥!你爸爸还真是没有老哩!昨天晚上三个钟头的工作比平常多做了三分之一。我的手还很灵便,眼睛也还没有花。”

叙利奥虽不说什么,心里却快活。他想:“爸爸不知道我在替他写,却自己以为还没有老呢。好!就这样做下去吧!”

那夜到了十二时,叙利奥仍起来工作。这样经过了好几天,父亲依然不曾知道。只有一次,父亲在晚餐时说:“真是奇怪!近来灯油突然费多了。”叙利奥听了暗笑,幸而父亲不再说别的,此后他就每夜起来抄写。

叙利奥因为每夜起来,渐渐睡眠不足,早晨觉得疲劳,晚间复习要打瞌睡。有一夜,叙利奥伏在桌上睡熟了,那是他有生以来第一次的打盹。

“喂!用心!用心!做你的功课!”父亲拍着手叫。叙利奥张开了眼。再用功复习。可是第二夜,第三夜,又同样打盹,愈弄愈不好:或是伏在书上睡熟了,或早晨晏起,复习功课的时候,总是带着倦容,好像对功课很厌倦似的。父亲见这情形,屡次注意他,最后甚至动怒了,虽然他一向不责骂孩子的。有一天早晨,父亲对他说:

“叙利奥!你怎么啦?你和从前相比,不是变了样吗?注意呀!一家人的希望都在你身上呢,你不知道吗?”

叙利奥有生以来第一次受着责骂,很是难受。心里想:“是的,那样的事不能够长久做下去的,非停止不可。”

这天晚餐的时候,父亲很高兴地说:“这月比前月多赚六元四角钱呢。”他从餐桌抽屉里取出一袋果子来,说是买来让一家人庆祝的。孩子们都拍手欢乐,叙利奥也因此把心重新振作起来,元气也恢复许多,心里自语道:“哎呀!再继续做吧。日间多用点功。夜里依旧工作吧。”父亲又接着说:“多挣六元四角虽很好,只是这孩子——”说着指了叙利奥:“他实在使我伤心!”叙利奥默然受着责备,忍住了要流出来的眼泪,心里却觉得欢喜。

从此以后,叙利奥仍是拼了命工作,可是,疲劳之上更加疲劳,终究难以支持。这样过了两个月,父亲仍是责骂他,对他的脸色更渐渐担起忧来。有一天,父亲到学校去访老师,和老师商量叙利奥的事。老师说:“是的,成绩好是还好,因为他原是聪明的。但是不及以前的用心了,每日总是打着哈欠,似乎要睡去,心不能集注在功课上。叫他写作文,他只是短短地写了点就算,字体也草率了,他原可以更好的。”

那夜父亲叫叙利奥到他旁边,用了比平常更严厉的态度对叙利奥说:

“叙利奥!你知道我为了养活一家怎样地劳累?你不知道吗?我为了你们,是拿命在拼着呢!你竟什么都不想想,也不管你父母兄弟怎样!”

“啊!并不!请不要这样说!父亲!”叙利奥含着眼泪说。他正想把经过的一切说出来,父亲又拦住了他的话头:

“你应该知道家里的境况。一家人要刻苦努力才可支持得住,这是你应该早已知道的。我不是那样努力地做着加倍的工作吗?本月我原以为可以从铁路局得到二十元的奖金的,已预先派入用途,不料到了今天,才知道那笔钱是无望的了。”

叙利奥听了把口头要说的话重新抑住,自己心里反复着说:

“哎呀!不要说,还是始终隐瞒了,仍旧替爸爸帮忙吧。学校里的功课非用功做不可,但最要紧的是要帮助爸爸养活一家,略微减去爸爸的疲劳。是的,是的。”

又过了两个月。儿子仍继续做夜工,日间疲劳不堪,父亲依然见了他就动怒。最可痛的是父亲对他渐渐冷淡,好像以为儿子太不忠实,是无甚希望的了,不多同他说话,甚至不愿看见他。叙利奥见这光景,心里非常的痛苦。父亲背向他的时候,他几乎要从背后下拜。悲哀疲劳,使他愈加衰弱,脸色愈加苍白,学业也似乎愈加不勤勉了。他自己也知道非停止做夜工不可,每夜就睡的时候,常自己对自己说:“从今夜起,真是不再夜半起来了。”可是,一到了十二点钟,以前的决心不觉忽然宽懈,好像睡着不起,就是逃避自己的义务,偷用了家里的两角钱了,于是熬不住了仍旧起来。他以为父亲总有一日会起来看见他,或者在数纸的时候偶然发觉他的作为。到了那时,自己虽不申明,父亲自然会知道的。这样一想,他仍继续夜夜工作。

有一天晚餐的时候,母亲觉得叙利奥的脸色比平常更不好了,说:

“叙利奥!你不是不舒服吧?”说着又向着丈夫:

“叙利奥不知怎么了,你看看他脸色青的——叙利奥!你怎么啦?”说时显得很忧愁。

父亲把眼向叙利奥一瞟:“即使有病也是他自作自受。以前用功的时候,他并不如此的。”

“但是,你!这不是因为他有病的缘故吗?”父亲听母亲这样说,回答说:

“我早已不管他了!”

叙利奥听了心如刀割。父亲竟不管他了!那个连他一咳嗽就忧虑得了不得的父亲!父亲确实不爱他了,眼中已没有他这个人了!“啊!爸爸!我没有你的爱是不能生活的!——无论如何,请你不要如此说,我一一说出来吧,不再欺瞒你了。只要你再爱我,无论怎样,我一定像从前一样地用功。啊!这次真下决心了!”

叙利奥的决心仍是依然。那夜因了习惯的力,又自己起来了。起来以后,就想往几月来工作的地方做最后的一行。进去点着了灯,见到桌上的空白纸条,觉得从此不写有些难过,就情不自禁地执了笔又开始写了。忽然手动时把一册书碰落到地。那时满身的血液突然集注到心胸里来:如果父亲醒了如何;这原也不算什么坏事,发现了也不要紧,自己本来也屡次想说明了。但是,如果父亲现在醒了,走了出来,被他看见了我,母亲怎样吃惊啊,并且,如果现在被父亲发觉,父亲对于自己这几月来待我的情形,不知要怎样懊悔惭愧啊!——心念千头万绪,一时迭起,弄得叙利奥震栗不安。他侧着耳朵,抑了呼吸静听,并无什么响声,一家都睡得静静的,这才放了心重新工作。门外有警察的皮靴声,还有渐渐远去的马车蹄轮声。过了一会,又有货车“轧轧”地通过。自此以后,一切仍归寂静,只时时听到远犬的吠声罢了。叙利奥振着笔写,笔尖的声音“卿卿”地传到自己耳朵里来。

其实这时,父亲早已站在他的背后了。父亲从书册落地的时候就惊醒了,等待了好久,那货车通过的声音,把父亲开门的声音夹杂了。现在,父亲已进那至,他那白发的头,就俯在叙利奥小黑头的上面,看着那钢笔头的运动。父亲对从前一切忽然都恍然明白了,胸中充满了无限的懊悔和慈爱,只是钉住一样站在那里不动。

叙利奥忽然觉得有人用了发抖着的两腕抱他的头,不觉突然叫了起来。才听出了他父亲的啜泣声,叫着说:

“爸爸!原谅我!原谅我!”

父亲流着泪吻着他儿子的脸:

“倒是你要原谅我!明白了!一切都明白了!我真对不起你了!快来!”说着抱了他儿子到母亲床前,将他儿子交到母亲怀里:

“快吻吻这好孩子吧!可怜!他四个月来竟睡也不睡,为一家人劳动!我还只管那样地责骂他!”

母亲抱住了孩子,几乎说不出话来:“好宝贝!快去睡吧!”

叙利奥因为疲劳已极,就睡去了。几个月来,到今天才得好好地睡一觉,连梦也做得快活。醒来的时候,太阳已经升很高了。忽然发现床沿旁近自己胸部的地方,横着父亲白发苍苍的头。原来爸爸那夜就是这样过的,他将额头贴近了儿子的胸口,正在那里熟睡哩。

===============

我未回首,你别凝眉

,