如今中国人对“天府之国”的理解,不仅局限于四川,而且常偏重于“肥沃富饶”这一层经济地理学层面的意义。纯从“土地肥沃、物产丰饶”的意义上来说,古人常说的其实往往不是“天府”一词,而是“陆海”——这两个词在某些意义上有重叠,但“陆海”并没有“天府”所隐含的“地势险要的建都立业基地”的含义。

例如,关中常被称作“天府”,但《汉书》卷二八地理志下又称之为“陆海”:“秦地……有鄠、杜竹林,南山檀柘,号称陆海,为九州膏腴。始皇之初,郑国穿渠,引泾水溉田,沃野千里,民以富饶。”颜师古注:“言其地高陆而饶物产,如海之无所不出,故云陆海。”《史记·张仪列传》索隐注:“海者珍藏所聚生,犹谓秦中为‘陆海’然也。”宋人许亢宗在《奉使行程录》中记载辽代蓟州“自晋割赂北虏,建为南京……户口安堵,人物繁庶……城北在市,陆海百货,萃于其中。”这里“陆海”一词已带有了某种“市场”的意味,到明代,它甚至还隐含指“各色人等繁杂的地方”,如明谢肇淛《五杂俎》卷三地部一:“燕云只有四种人多:奄竖多于缙绅,妇女多于男子,娼妓多于良家,乞丐多于商贾。至于市陌之风尘,轮蹄之纷糅,奸盗之丛错,驵侩之出没,盖尽人间不美之俗,不良之辈,而京师皆有之,殆古之所谓陆海者。昔人谓‘不如是,不足为京都’,其言亦近之矣。”

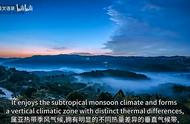

四川盆地也是一样,晋人常璩著《华阳国志》:“蜀沃野千里,号称陆海,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也”。这段话在四川被称为“天府之国”的历史上,具有重要意义,可能反映出当时蜀人一种逐渐形成的自我认同。在历史上,四川盆地从未像关中平原那样成为全国性的政治中心,但由于其特殊的地势而能自成一格,在乱世时往往成为宜居之地,《新五代史》卷六三前蜀世家谈到前蜀开国君主王建时所说的,正是其历史上的常态:“蜀恃险而富,当唐之末,士人多欲依建以避乱。”这里仍然强调了它是“恃险而富”。

由于传统上“天府之国”特指帝王赖以建都的根本之地,而在唐代以后的大一统帝国时期,显然不太会有人考虑成都平原,因为这里仅适合“偏安”而难以掌控全国局势——这一点不要说和关中无法比拟,就是和北京、南京相比都逊色一筹。因此,在历史上的绝大部分时期,除了蜀汉这样的特定情况外,很少人会把这儿称作“天府之国”。

不过,大体从晚明时期起,对“天府之国”的一种新理解出现了,更侧重能征收贡赋这一面,把那些虽然未必能成就“王业”、但物产丰富的地区称作“天府之国”。明万历年间的屠本畯在《闽中海错疏·原序》中便说:“禹奠山川,鱼鳖咸若;周登俎豆,鲂鳢是珍……闽故神仙奥区,天府之国也。”在此,他从《禹贡》的视角出发,把福建沿海称作“天府之国”,但这显然仅指当地富于物产,而非指据守当地足以建立帝王霸业。晚清光绪元年(1875)沈葆桢等上奏《会筹全台大局疏》,忧虑于日本人借牡丹社事件出兵图谋台湾东部,说到“论者每谓后山精华,停蓄日久,奇珍瑰宝,充牣其间,蛮荒之区,实天府之国”,也纯就当地物产而言。林则徐曾为同乡名臣陈若霖旧居题写门帘,上联是“三十州都督,文武兼资,王命秉钺临天府”,以此称誉陈氏曾在四川、山东、湖北、云南等地任职,执掌民政税赋,他并未特指“天府”是哪里,而是表示这些地方都是国家重要的税赋之地。

晚清之所以对“天府”的理解更侧重“富饶”这一层意义,一定程度上恐怕也是因为西风东渐之后,受“商战”理念兴起的影响。郑观应在《盛世危言·商战》中就按传统的宇宙论,将商务视为国家的基本力量:“商务者,国家之元气也,通商者,疏畅其血脉也。试为援古证今:如太公之‘九府法’,管子之‘府海官山’,周官设市师以教商贾,龙门传货殖以示后世。”虽然他在该书中将关中称为“天府之国”,提议迁都西安;但与此同时,他也将“天府”视为“繁华富庶”的代称,如“四川天府之国也,其民数十兆,既庶且富”、“且夫天下商埠之盛衰,视水陆舟车为转移。有昔为荒区,今成天府者,如中国之香港、上海、烟台、牛庄等处”。在这里,他显然并不是把这些城市视为“争雄天下的险要根据地”,而在他之前,也从未有人将某个城市称作“天府”;不过,值得注意的是,在“商战”理念中,“繁华富庶”也不是单纯作为经济现象来理解的,而被看作是国家政治力量的重要组成部分。

通晓旧籍的学者对“天府”的理解仍秉持传统,如章太炎《讨满洲檄》“夫以黄帝遗胄,秉性淑灵,齐州天府,世食旧德,而逆胡一入,奄然荡覆”,更明显的是他谈到顾炎武“居华阴,以关中为天府,其险可守”,明确指出“天府”的要件是“其险可守”。甲午战败,康有为公车上书,提议四条建议:“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势,变法成天下之治。”而迁都的首选,他认为是关中:“若夫建都之地,北出热河、辽沈,则更迫强敌;南入汴梁、金梁,则非控天险;入蜀则太深;都晋则太近。天府之腴,崤函之固,莫如秦中。”这里他虽然也提到了“崤函之固”,但对“天府”却偏向于其“膏腴之地”这一面。戊戌变法前夕,谭嗣同著《仁学》,也偏重这一含义,史无前例地将中国的江淮平原称为“天府之国”:“故夫江淮大河以北,古所称天府膏腴,入相出将,衣冠耆献之薮泽,诗书藻翰之津涂也,而今北五省何如哉?”显然,这里已不再注意传统的“地势险要”这一点,而仅注重其物产、人才的层面。

不过康有为的观点多变,在戊戌变法时,他又提议以上海为基础另建新京,认为“陆争之世”,建都重在“表里河山,中开天府为固”;但海通之世“则以据江河之尽流,临溟海之形势,交通便利,腴壤饶沃,开户牖以纳天下,以进取为势”。他还开辟了一个新的传统:在民族主义情绪的鼓荡之下,将整个中国视为“天府”,如其《爱国歌》:“登地顶昆苍之墟,左望万里,曰维神州。东南襟沧海,西北枕崇丘。岳岭环峙,川泽汇流。中开天府之奥区,万国莫我侔!”又有《爱国短歌行》:“神州万里风泱泱,昆仑东南海为疆。岳岭回环江河长,中开天府万宝藏。……今为万国竞时,惟我广土众民霸国资,偏鉴万国无似之。”其中所谓“广土众民”为霸国之资,与战国策士的思想无异。

这不仅是康有为个人的想法。他的学生梁启超亦有《爱国歌》,其中歌颂:“泱泱哉!吾中华。最大洲中最大国,廿二行省为一家。物产腴沃甲大地,天府雄国言非夸。”1899年,梁氏又称中国为“二万万里膏腴天府”,1902年又在《新中国未来记》中提出“我国天府腴壤,甲于全球”。1905年,革命党人陈天华在《狮子吼》中称誉中国“真是锦绣江山,天府上国,世界之中,有一无二”。这是当时革命党人国族认同中的常用语,相当于我们自小在课本上读到说中国“地大物博”,只不过当时人们的民族主义情绪更强调与各国的激烈竞争。1907年秋瑾秘密组建光复军,以“光复汉族大振国权”为八个军的番号,并制定了详细的起义计划,《光复军义稿》称其目的在于:“雪我二百余年汉族奴隶之耻,后以启我二兆方里天府之新帝国。”——将整个中国称为“天府”是史无前例的,就其传统意涵而言已属误用,就像不能把整个身体称作心脏一样。

在此之后,“天府”的确切含义就发生了偏移,原先那种注重“居中驭外”的治国术观念淡化,而强化了当地“肥沃膏腴”这一形容本身,随着传统文化的断裂,现代人尤其沿用不察。诗人北岛在提及大饥荒时说:“天府之国,困难时期竟饿死数百万人。”虽然这里指的是四川,但显然侧重指当地物产之丰饶。历史学家杨宽在《战国史》一书中,提到李冰父子建造都江堰,“从此把岷江的水流分散,既可免除泛滥的水灾,又便利了航运和灌溉,使成都平原成为‘天府之国’。”在同书另一处也提到“等到秦兼并巴蜀之后,特别是建都江堰以后,蜀就成为‘天府之国’。”然而,在战国之际将蜀地称为“天府之国”其实严格来说是时代错置的,显然杨宽在此仅指其“土地肥沃”而已。英国东方学家G.勒·斯特兰奇的名著《大食东部历史地理研究》的中译本堪称信达雅,但在提到阿拔斯王朝时期的伊拉克地区时,译者韩中义却用“天府之地”一词来对译原文的marvelous fertility(极其肥沃);在另一处甚至用“天府之国”来对译the Vale of Manna(“玛那之谷”,“玛那”是《圣经》中的天赐食物)。显然,他想采用一些较为典雅的词汇,但却未能充分意识到“天府”一词原本蕴含的复杂意味,实际上是不适合对译英语原文中那些意思的,甚至可能造成很大的偏离。

词义的变迁在近代当然也是常有的事,一如“卫生”一词在近代对译英语的hygiene之后,在现代汉语中也不再是古汉语中“养生”那一层意思了。但在“天府”一词上的问题是,很多人并未意识到现代说的“土地肥沃”这一层意思的“天府”,并不是古代的原意。网上常有诸如“秦末汉初成都取代关中而称‘天府’”这类说法,历史学者王双怀《“天府之国”的演变》专门论述这一问题,发现历史上中国曾有许多地方被称为“天府之国”,但其理解同样有偏差,因而误以为“天府之国”称号的转移意味着各经济重心的兴衰,因而他的论文中才出现这样的句子:“宋辽夏金时期是一个大分裂的时代。京津一带先后处于辽、金的统治之下,关中等老牌的‘天府之国’或被边缘化,或沦为战场。中国经济重心南移,江南地区越来越受到人们的重视,成为新的‘天府之国’。”由于不理解“天府”一词原先蕴含的政治意味,他将各地“天府”称号的变迁看作是“中国经济重心”转移的信号,可说是牛头不对马嘴。

此类说法都意味着中国人对传统的理解出现了断裂。如前所言,“天府之国”本就着眼于军国地理学的治国术视角,因而不同时代的人在说到某地是“天府之国”时,并非意味着此地比他处更为肥沃富饶,而只是因为他们觉得从当时的“天下形势”来判断,这里更适合建都以掌控天下,否则就无法解释为何关中在衰落上千年之后,还有人孜孜不倦地论证这里才是真正的“天府之国”。这种理解的偏差常使人对历史发生误解,如北宋时侬智高起兵两广,大儒李觏上书湖南、江西路安抚使兼广南东西路安抚使孙沔,强调“江淮而南,天府之国”,便有论者认为“后世证明,李觏极具远见,南宋即赖江南支撑半壁河山,而江南亦取代中原为中国经济文化中心”。然而,李觏其实向来力主重兵、强兵、用兵,他所说的“天府之国”无非是强调此处对南宋而言是国家根本要地。同样的,清代开始有人称赞盛京一带是“天府之国”,也并非因为这里比别处更丰饶,只不过因为此处对“王业”特别重要罢了。

对这一问题看得最清楚的,是张雨在《“天府”:可悲的川人专利》一文中所说的,“细考凡称天府者,多与天子府库、帝王基业相关,故在帝制时代,并不敢妄称‘天府’。民国之后,帝制解体,地方崛起,文人鼓吹,传媒风行,天府之称,始为大众熟知。”他认为,四川之所以独享“天府”美名,只是由于抗战时期“国人多以天府誉四川”,遂致使此名遍地开花。这一点的确大抵可证实。著名侨领陈嘉庚1940年自四川乐山飞重庆,赞叹“沿途飞行所见无甚高山峻岭,而田园苍翠,江河如织,古称沃野千里,天府之土,川省之殷润实远胜于西北等省”。

由于很多人对其深远的传统意味已不甚了解,“天府之国”的含义不仅窄化,且渐渐变成了四川的专称。如《中国新天府》是一本写宁夏的书,其意不过在于称誉“塞上江南”之肥沃。2013年《中国国家地理》“圈点新天府”,用意当然也不是说哪里更适合建都,而不过是将之作为“新粮仓”之意。当时还有不少四川人愤而发文号召“捍卫天府”,认为此举有夺我“天府”美名之嫌,认为《中国国家地理》作秀、荒唐、可笑,质问其“意义何在”、“居心何在”。四川学者李后强甚至提出建立一门独立学科——“天府学”,涵盖四川盆地及其周边元素、组成、结构和功能,这完全是将“天府”视为四川的专有名词。然而,考诸历史,全国至少有不下十处曾被称作“天府”,四川既非最早也非最出名者,它之所以独享此美名,不如说是一系列偶然因素的结果。这其中重要的并不是这一称号含义的变化,而是中国社会本身发生的变化。从这细小的切片中,也能窥见那种传统的军国地理学视角的政治文化,已为很多人所淡忘,但这仍是我们把握中国历史的一个重要脉络。

,