自第一部电视剧《一口菜饼子》起,中国电视剧开始了不断地发展,人物形象也在时代与人们观念的发展中得到了长足的进步。

于女性形象而言,文革后的电视剧对婚恋以及女性意识的刻画都尚处于朦胧阶段;而 90 年代的《渴望》中,刘慧芳一角以贤惠隐忍、任劳任怨的特质、对弃婴刘小芳(也称罗丹)无微不至的关心以及对王沪生的痴情与爱等特质,迅速走入了全国观众的视野,成为了当时社会所追捧的道德标杆与优秀伟大的母亲形象;步入 2000 年以后,一批优秀的电视剧作品如《新结婚时代》、《金婚》等,则将婚姻中的鸡毛蒜皮与中国社会中向来讳莫如深的“第三者”问题摆到了中国观众的面前,女性也有了自己的缺点与鲜明的个人特色,不再是完美无缺的道德楷模,更加立体与生动,这也引起了社会舆论的广泛讨论与关注,人们的视野在电视剧的带领下得到了进一步的拓宽。

而在 2010 年后,由于社会的进步和经济的发展,人们所面临的道德困境与家庭发展问题日益增多,女性渐渐也由二十世纪九十年代所大受欢迎的母亲形象转向了支撑社会经济发展的重要角色,对物质与爱情的需求也渐渐变得复杂与多样化,对婚姻与家庭的追求渐渐有了强烈的个人意识,而在婚姻与家庭的组成中,自由与平等占据着至关重要的地位,社会的离婚率与女性的不婚率渐渐上升也代表着女性不再将婚姻视为走向幸福的唯一通道,转而愈加看重自己的个人价值,而这一切,都在阿耐的小说改编的电视剧作品中鲜明而各富特色的女性形象中得以展现。

一、可怜却又可恨的母亲形象在我国的传统文化中,母亲永远是温柔、强大、坚忍的代名词,甚至如同上文所述,在我国第一部家庭伦理剧,1990 年播出的《渴望》一剧中,编剧就成功塑造了刘慧芳这一位伟大的母亲形象,她在收养了弃婴刘小芳之后,不仅精心地抚育着这个残疾的孩子,还为其与丈夫王沪生离婚,可以说,上个世纪九十年代的刘慧芳就是人们心中完美的道德标杆。

而在新世纪,阿耐作为一个女性创作者,对母亲的角色反而提出了不一样的见解,构造了与之前电视剧作品中所展现的,截然不同的母亲形象。在她早年出版的小说《都挺好》中,开头就因为脑溢血过世的苏母,不仅掌管着苏家的“生*大权”,更对作为女儿的苏明玉极尽刻薄与挑剔之能事,因为要供大儿子去美国的斯坦福大学读书,苏母不经苏明玉同意就卖掉了她的房间,之后甚至逼迫成绩优异的苏明玉去读免费的师范大学……虽然在之后,观众与读者从苏父苏大强的口中知道了苏母一生悲剧的来源同样也是父母给其灌输重男轻女的落后观点,但是这一一反常态的母亲形象仍然给我们留下了极其深刻的印象。

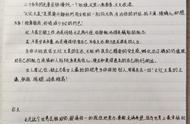

而在《欢乐颂》中,最让人印象深刻的莫过于就是樊胜美及其母亲了。在小说中,樊胜美的第一次出场就让人印象深刻:“樊胜美的理想是扎根海市,深入繁华。为了理想,樊胜美调休两小时提前下班,踩着高跟鞋从近郊的制造公司人事部大办公室冲出来,顶着一名身强力壮男子投下的阴影,奋勇抢得近郊稀罕的出租车,赶到地铁站换乘回家,洗澡化妆做头发换了一件又一件的衣服,终于选定一件烟灰色双宫丝连衣裙。该连衣裙剪裁简洁大方,不透不露,却将樊胜美包裹得凹凸有致。樊胜美娴熟地在穿衣镜前摆了几个 POSE,得意地唧唧哼哼,‘我,有料!我,有品!你,值得拥有。’声音之美妙,直逼李冰冰。”

而在电视剧《欢乐颂》中,樊胜美的第一次出场也和小说中类似,她的一系列动作与语言已经将自己物化成为了男性的附属品,而这一切可以说都是由樊胜美的家庭给其灌输的思想所导致的。

在阿耐的笔下,年近三十的樊胜美依旧与刚出茅庐的年轻人们合租一间房,而她的窘迫都来源于自己的原生家庭——重男轻女的父母、打架惹事的哥哥、游手好闲的嫂子。

在《欢乐颂》中,樊家的众人都承认樊胜美的哥哥是个泼皮无赖,无论是人生阅历还是对家庭的贡献都远远不如樊胜美,但就因为他的儿子姓樊,可以为樊家传宗接代,所以樊母拼命地压榨樊胜美,导致了樊胜美成为了性别歧视的受害者。

“‘母亲’是一个被男性话语异化的形象,在男权文化的影响下,‘母亲’成为男权潜意识下的附和者与执行者”。樊胜美的母亲就是代表着整个家庭榨取樊胜美血汗的代表,在作品中,三十岁的樊胜美没有一分积蓄,正当读者感到奇怪之时,作者借其与家人的争吵吐露了真相:她的每一分血汗钱都在母亲的要求下给了哥哥。之后樊母更是因为儿子的打架斗殴,要求樊胜美把自己的租金从房东处要回来,还建议她住到公司里去……就在这样的压榨之下,剧

中借旁白之口吐露了樊胜美的心声:“樊胜美根本睡不着,钻在被窝里干瞪眼。

听得外面邱莹莹说要给她炖鸡汤,她刚刚支撑了好几个小时的心忽然散了,几秒钟之前,她还将自己当个力挽狂澜的女英雄,心里头凭着自己的社会经验盘算第一笔款子之后的后续费用将会有多少,她有限的存款见底之后该怎么办。可一碗鸡汤的关怀,让樊胜美意识到,她不过是一个弱女子,即使把她剁成泥,都不够填哥哥那个无底洞。她以前不是再三检讨不再出手吗,为什么今天又犯贱,答应汇钱给妈妈...”

但是与同一作者创作的《都挺好》里掌握了全家“生*大权”的苏母不一样,樊胜美的母亲在家里处于底层,这一点在书中很多地方都有表露:例如在一家三口辛苦奔波一天后,“进入 2202,樊母开始忙碌地分大饼。第一个大饼给,家长;第二个给樊胜美,樊母说工作一天辛苦了,赶紧吃。樊母自己不急着吃,先开始烧水”;又例如在哥哥惹祸而自己发工资的当天,樊胜美也不敢将手机关机,因为“如果不开机,心急跳墙的爸爸就会喝闷酒,喝多了就

会打她妈,家务事从来就是关上家门如此解决。”

因此,对于樊母而言,听从丈夫的吩咐,纵容儿子的任性,一切都是重男轻女的思想在作祟,而在网络文学的世界中,我们很少能够看到有母亲的形象会由“受害者”转向“施暴者”,更少有文学作品能将一切的源头引向原生家庭的弊端,在塑造让观众们恨得牙根痒痒的樊母时,阿耐与编剧更加深刻地探讨了原生家庭的不幸才是女性一生悲剧的源头,从而让一位充分体现了可怜人必有可恨之处的母亲形象展现在荧屏上。