分手时洒脱转身,就能真的忘记吗?——当代人的情感困境与治愈密码

在社交媒体上,我们总能看到“分手要体面”的宣言。一句“各自安好”背后,藏着无数深夜辗转反侧的眼泪和反复点开前任社交主页的手指。数据显示,近60%的成年人在分手后会经历长达半年的“记忆闪回期”。那些看似洒脱的背影下,藏着怎样的情感暗涌?遗忘的真相究竟是什么?

一、大脑的“记忆滤镜”:为何越想洒脱越难忘记?

心理学研究表明,分手后人们常陷入“记忆美化”的陷阱。当一段关系结束时,大脑会选择性强化过往的美好片段,而淡化矛盾与伤害,这种现象被称为“玫瑰色回忆效应”。就像案例中的小K,恋爱时对男友的冷漠习以为常,分手后却不断放大对方的温柔瞬间。神经科学家指出,这种机制源于杏仁核与前额叶皮层的博弈——情感中枢试图通过怀念缓解分离焦虑,而理性中枢又催促个体保持体面,二者的撕裂让人陷入“表面洒脱,内心沉溺”的困境。

更值得警惕的是,社会对“洒脱人设”的推崇加剧了情感压抑。网易调查显示,72%的年轻人会在分手后刻意营造“我很好”的朋友圈形象,但其中68%的人坦言这种表演让痛苦加倍延长。正如存在主义哲学家萨特所言:“假装自由的人,比真正不自由的人更受束缚。”

二、时间的悖论:遗忘是线性进程还是螺旋迷宫?

传统认知中,“时间能治愈一切”被奉为真理,但现代情感研究揭示了更复杂的真相。失恋者的遗忘曲线并非平缓下降,而是呈现“海浪式波动”——某个共同纪念日的来临、一首老歌的旋律、甚至一碗常去的面馆,都可能让看似愈合的伤口再度崩裂。35岁的蒋国强在分手十年后仍会因初恋的相似侧脸恍惚,印证了记忆的顽固性:特定神经元回路的激活,能让尘封的情感瞬间复活。

但时间也馈赠了另一种力量。脑成像实验显示,随着新记忆的累积,与前任相关的海马体活跃度会逐年递减。这种“记忆覆盖”机制,让24岁的刘浩天最终将刻骨铭心的爱情转化为青春纪念册里的诗意符号。正如《恋爱的温度》所言:“复合后走到最后的只有3%”,时间未必让人遗忘,却教会我们与记忆和解。

三、走出困局的三大密钥

1. 认知重构:从“遗忘竞赛”到“记忆整合”

强迫性遗忘往往适得其反。心理学家建议采用“记忆抽屉法”:承认过往的存在,但将其定位为人生博物馆的展品而非生活必需品。就像梁梓昊将出轨导致分手的愧疚转化为经营新关系的警示,创伤记忆也能成为情感成长的养分。

2. 社交疗愈:构建支持性“情感网格”

搜狐情感调研发现,拥有5人以上支持系统的失恋者,恢复速度比孤立者快40%。这种支持不仅来自亲友,还包括兴趣社群、宠物陪伴甚至心理咨询。重要的是建立“多维度情感供给”,避免将全部情感重量压在单一关系上。

3. 身体先行:用行动改写神经记忆

神经可塑性理论指出,持续6周的新行为模式就能重塑大脑。失恋者可通过“20分钟运动疗法”(跑步、舞蹈等促进内啡肽分泌)或“感官更新计划”(更换香水、尝试新菜系),用身体感知打破旧记忆的惯性回路。

四、终极答案:忘不掉的或许不是TA,而是曾经的自己

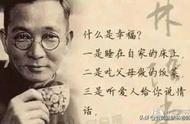

26岁的梁梓昊始终无法释怀的,与其说是温柔的前任,不如说是那个在爱中肆意妄为的自己;而深夜翻看旧照的人,往往在悼念曾经毫无保留去爱的勇气。哲学家朱国良的“健忘哲学”启示我们:真正的解脱不在于删除记忆,而是学会将往事嵌入生命长河,让曾经的甜蜜与伤痛都成为滋养灵魂的土壤。

那些在KTV嘶吼《体面》的人,在知乎写下万字长文的人,在凌晨三点反复编辑又删除消息的人——他们笨拙的挣扎里,藏着人类最珍贵的特质:爱的能力。正如存在主义治疗大师欧文·亚隆所说:“痛楚的深度,丈量着灵魂的厚度。”或许我们终将懂得,分手时的洒脱不是对过去的否定,而是给未来的自己一份温柔的请柬。

本文观点综合自心理学研究、情感专栏及真实案例访谈,部分数据源自搜狐情感调查、网易新闻当事人陈述。

,