产品矩阵扩张能力初现,快速填补细分需求与部分赛道空白

芬达、雪碧布局果味汽水消费,特伯填补健康软饮空白。1960s,芬达(1955 年已在欧 洲进行销售)和雪碧开展了销售业务,打开了公司可乐口味外碳酸饮料扩品类的先河。 同时,美国妇女也开始走出家庭进入职场。话语权的提升与美国女性低卡路里饮料的需 求催生了可口可乐公司的特伯(Tab)品牌,成为公司第一款以健康化需求为卖点的碳 酸饮料产品。

健怡可乐改变品牌老旧形象,公司进入低糖碳酸饮料市场。1980s,为应对百事可乐竞 争压力而催生出的甜可乐战略受挫后,公司更加关注低糖领域的发展。虽然 1963 年的 Tab 已经超越其他健康化碳酸饮料,但是公司更愿意用新品牌健怡可乐来改变可口可乐 陈旧僵化的品牌形象。至 1983 年底,健怡可乐占据减肥饮料 17%的市场份额,并成为 排名第四的碳酸饮料品牌。 收购成熟品牌,进入果汁、运动饮料等赛道。随着消费者需求变化加速,碳酸饮料以外 的需求扩张极快。面对行业变化的压力,公司通过收购及品牌孵化自 1960 年起陆续进 入了果汁、咖啡、运动饮料、即饮茶和瓶装水赛道,开启了公司多市场、多品类、多品 牌运营的时代。

战时布局红利显现,海外业务运行顺畅

美元汇率走弱利好可口可乐海外业务持续扩容。1979 年,公司海外业务营业利润占比 达到高点的 66.88%,但这一比例随着汇率的走高而逐步回落。直至 1984 年美元汇率 进入拐点后,公司海外业务收入真正进入了高速增长期。海外业务利润占比则从 1983 年的 53.96%提升至 1990 年的 80.45%。这一时期,美国本土外业务的快速扩容亦帮助 可口可乐实现营收的快速增长,公司税后收入在 1988 年突破 10 亿美元大关。

全球业务持续扩容,消费者人均饮用量快速提升。1990s,公司的目标是继续扩大海外 业务,但是经济形势的恶化使得公司本土销量增长乏力。但另一方面,从人均饮用量来 看,公司实现了多个海外市场的突破。以我国为例,1990 年,我国可口可乐公司产品的 人均饮用量为 0.7 份,到 1997 跃升至 6 份,期间 CAGR 达到 35.92%。另外,在熬过 1990s 初期的经济危机后,相对成熟的市场如美国本土以及日本、德国等市场亦迎来景 气修复,1993-1997 年,美、日、德三国人均饮用量分别提升 27.03%/20.97%/7.41%。

二战修复后到亚洲金融危机前的 40 余年时间里,公司迎来了快速发展的黄金时期。可 口可乐凭借战时瓶装厂的布局及品牌的收购与孵化,快速进入了多个碳酸饮料外的细分 赛道并扩充了公司在全球市场的软饮料业务。至此,可口可乐的品牌运营与海外拓张策 略基本成熟。公司的多个海外市场陆续开花结果,人均消费量提升显著,为公司的抗风 险能力提供了有力的市场基础。(报告来源:未来智库)

1997-2021:挺过两次危机,逐步完成瓶装商渠道整合

千禧年之交至 21 世纪的前十年是全球经济最具动荡的一个甲子,可口可乐在这场困局 中面临着巨大的扩张压力,业务增长陷于停滞,裁员情况也多次出现。但公司依靠较强 的经营能力稳住了全球软饮料业务的基本盘,危机期间也并未放弃收购有价值的软饮料 品牌,这为公司困境后的回升奠定了坚实的基础。2008 年金融危机后,公司进一步加 强对瓶装商业务的梳理,并逐步实现轻资产运营模式。

两次危机压制公司扩张速度,坚持品牌扩张战略布局未来

面对两次危机,公司业务扩张受阻。1997 年的亚洲金融危机波及全球,对未来预期的 恐慌导致可乐的消费也下滑显著。1998 年公司营收同比增长仅为 0.29%。2001 年,公 司营收下滑 14.24%。同时,公司员工人数在 2000 及 2001 年分别下滑 1.34%及增长 2.98%。类似的现象也出现在2008 年全球金融危机以后。2009 年公司营收下滑 2.99%, 公司扩张陷入停滞,2008 及 2009 年公司工作人员数量仅分别提升 2.10%/0.43%。

公司始终坚持开拓新品牌布局未来。2005 年 3 月,经过 4 个月的调研,可口可乐召开 公司大会并印发《我们的成长宣言》宣传册,对公司的问题进行自我评估,标志着公司 进入转型期。同年,公司开始生产布局新的饮料品种,例如对标怪兽的全速,对标激浪 的 Vault。6 月,公司推出零度可乐,通过瓶身的设计获得男性客户的青睐。2007 年, 公司推出健怡可乐 plus,通过在可乐中加入各种微量元素,满足更高的健康化需求。同 时,公司亦加快非碳酸饮料的布局,加深了品牌在多个子赛道的深耕并于 2017 年及 2020 年进入低度酒饮和乳制品赛道。从重要品牌孵化和收购的时点来看,金融危机减 缓了公司对新品牌的引入,但是公司的多品牌战略从未停止,这也为金融危机后可口可 乐市场的快速恢复留下了铺垫。

瓶装业务整合再造,剥离特许经营权逐步实现轻装上阵

经过早期野蛮式的发展与经济下行带来的困境后,可口可乐公司一直在进行瓶装商的收 购、整合与剥离。在淘汰发展潜力较差的部分瓶装商后,公司对地区内收购的瓶装商及 部分自有瓶装厂进行合并,并通过形成的战略瓶装商对当地市场施加更大的影响力。在 大瓶装商相对成熟后,公司通过分拆上市或售出控制权的方式实现业务的剥离以提升净 利率。这一时期,公司对瓶装商进行了大量的整合,这一模式的产物主要存在于可口可 乐较早进入的市场,比如美国的 CCE 和南美的 FEMSA。 市场进入和退出的机制日益完善,经销渠道培育系统趋于成熟。进入 21 世纪,公司再 次开始收购部分市场中被淘汰的瓶装商,典型的案例为 2006 年对中国市场瓶装商嘉里 饮料公司的收购以及 2010 年对部分美国瓶装商的收购。同时随着 2017 年后经销商业 务的新一轮调整,公司正式进入轻资产模式。

得益于瓶装商分销渠道,可口可乐轻资产模式进入良性循环。可口可乐公司固定资产占 比较低,尤其在 2017 年后,公司的轻资产模式相对成熟,该比例 5 年以来维持在 10% 附近。公司将更多的生产线设备压力转嫁于下游的瓶装商,从公司重要的瓶装商 ROE 情况可以看出,2021 年可口可乐 ROE 水平达 46%,2017-2021 年平均 ROE 达 36%, 而瓶装商五年内平均 ROE 除 HBC(16%)一家以外均低于 15%。

1997 年迄今的 20 多年里,可口可乐公司抗过了两次全球性的金融危机,不断开拓业务 为未来增长形成铺垫。公司瓶装商业务整合亦进入新的阶段,2018 年 ROE 的修复说明 了公司的轻资产模式初见成效。 本节,我们复盘了可口可乐诞生至今经历的四个时代。综合不同时代背景下公司发展的 成果和关键的驱动因素,我们认为持续的品牌文化塑形、海外扩张、多品牌战略与瓶装 权管理是公司穿越时代的坚盾。 然而,公司成功背后的实质并非某一种一劳永逸的经营策略,而是公司在不同市场和不 同时代下一步一步走出来的经营过程。下一节,我们将通过对可口可乐进入我国市场的 历史进行分析,来完成对公司海外扩张时经营方式变化的更深入的理解。

为何可口可乐的海外市场开拓显得所向披靡?上一节,我们分析了可口可乐不同时期成长的核心驱动力。其中海外扩张这一优势从结 果来看成为了公司做大做强的关键因素,但其过程却并非如数据所见的一帆风顺。本节, 我们将通过可口可乐在我国大陆市场的表现对公司海外拓张策略进行分析,以此理解可 口可乐在文化不同的背景下如何进入全新市场。 重回中国大陆,高投入、低分利改变市场格局 1979 年,可口可乐进入中国大陆市场。这并非可口可乐第一次来到这片土地,但是,经 历了 1949-1979 年的 30 年空窗期,消费者对可口可乐的认知已经发生了革新。因此, 我们仍把公司 1979 年进入大陆市场看作不同文化的一次相遇。

以高投入、低分利的合作模式在华建厂,公司早期战略以重资金投入、少分利换取中方 合作与市场占有率。初入中国市场,公司与中粮独家签订代理协议 10 年,但早期作为 高档商品,可口可乐公司只收取外汇券,满足国外游客需求。试销两年后,可口可乐在 快速扩张的准备期,公司以赠送设备、投资生产线、提供技术支持为前提,以合作模式 实现了在华建厂的布局。1981 年公司与中粮公司、北京粮油公司合作设立了第一家灌 装厂。至 1992 年,公司在北京、天津、上海(2 家)、广州、珠海、南宁、海南、厦门、 杭州、南京、大连共 11 个省市建成投产 12 家瓶装厂,覆盖 3.8 亿人口。

紧跟政策实现生产线快速扩张。1992 年,我国同意在 1994 年起取消外国牌号碳酸饮料 进口配额。可口可乐依靠其敏锐的判断力实现提前布局,在众多海外竞争者犹豫不决间, 公司在 1993 年已经取得新建 10 厂资格,正式进入了中国市场的快速扩张期。

公司资本逐步退出,大陆业务转向轻资产模式。在实现快速扩产后,公司资本主动退出 各个合作工厂。同时,可口可乐通过与当地企业合资(可口可乐占少部分股权),再由合资公司进行投资的形式逐步进入轻资产模式。我国市场初期与可口可乐合资的公司主要 有三家:太古公司、嘉里集团、中粮集团,且合资公司成立之初,可口可乐分别持有股 权 12.5%/12.5%/35.0%。嘉里集团的业务覆盖⾯主要集中在华北、西南地区;太古公司 侧重华南和华东地区的沿海城市;而中粮集团则是具有全国性资源的⼤型国有企业。至 2001 年底,可口可乐体系内有灌装厂 24 个、浓缩液厂 1 个、非碳酸饮料灌装厂 1 个, 且相关工厂已尽数从合作模式转换为合资模式或由新成立的合资公司投资建成。

顺应市场变化,不变的多品类战略实现多赛道占位

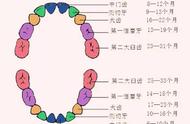

碳酸饮料一度制霸软饮料赛道,但这一趋势随着国民需求的变化而不断减弱。改革开放 以前,碳酸饮料(彼时主要为橘子味汽水)处于决定领先的位置。从有统计的工业化产 量数据来看,碳酸饮料在 1950-1978 年的 CAGR 为 10.19%。在中国大陆市场向可口 可乐等外国品牌开放后后,碳酸饮料产量增速显著提升,1980-1994 年 CAGR 达 24.04%。 从结构来看,至 1993 年,软饮料行业也从碳酸饮料制霸的单一结构逐步转变为多元化 的品类结构。分赛道企业的数量也反映了这一现象,1993 年,我国软饮料行业企业数 目已达 2798 家,其中碳酸饮料占比 47.75%,与当时的产量占比相当。

软饮料行业发展降速,碳酸饮料占比下滑显著。2000 年,全国软饮料产量达 1490.8 万 吨。品种由单一化品种发展为若干大类,其中以瓶装水、茶饮料、果汁成长最为迅速。 从分赛道产量数据维度来看,瓶装水、碳酸饮料、茶饮料、果汁饮料分别占比 37.23%/30.85%/12.34%/6.81%。至 2004 年,碳酸饮料占比下降至 23%左右。进入 2007 年后,中国软饮料市场的增速逐步放缓,2007-2021 年 CAGR 为 8.03%。期间, 碳酸饮料收入占比继续呈现下滑趋势。至 2021 年,碳酸饮料销售额占比仅为 16.98%。同时,瓶装水、能量饮料则增速较快。因此,当前的市场结构较 2000 年左右已经发生 了明显的变化。

中美软饮料消费习惯差异明显,我国碳酸饮料以外需求占比更高。从当前的市场情况来 看,对比可口可乐的大本营美国,我们发现中国软饮料消费者明显更倾向于瓶装水和即 饮茶的消费,这与我国的健康观念较为相关。经过多年的发展,至 2021 年,我国碳酸 饮料占比仅为 16.98%,与美国的 36.94%差异较大。