我喜欢一棵年轻的北美白杨,因为有一天,它会老去。

这是美国生态学家利奥波德《沙乡年鉴》扉页上的一句话,是一句能够引起我们思考的话。喜欢这棵白杨树,是因为它年轻的生命虽生机勃勃却容易消逝,或是因为它成长中慢慢变老的过程,亦或有一天它会变老这一更新迭代的自然规律?

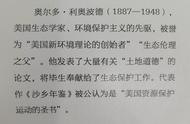

利奥波德的《沙乡年鉴》和梭罗的《瓦尔登湖》、蕾切尔·卡森的《寂静的春天》同称为自然文学三部曲。三部都是美国的作品。由此我们不难发现,美国虽为一个年轻的国家,环境保护意识的觉醒与发起却走在前面。

三部作品各有千秋,在自然保护和生态和谐、稳定方面起到警醒和倡导作用。与其他两部著作所不同的是,《沙乡年鉴》比较系统的向我们介绍了作者本人在沙乡生活的一年中细致入微的观察和体验,向我们呈现出一幕幕真实、自然又动人心弦的生态图景,然后,回过头来阐述土地伦理面临的严肃挑战。

《沙乡年鉴》全书分三部分,沙乡年鉴;素写——这儿和那儿;结论。今天,我们就分别从这三部分入手,来一步步接近这部自然文学的典范之作。

沙乡年鉴这部分内容,作者是以月份为基点,分别讲述了一年当中十二个月里,随着季节和气候的变化,自然界的动植物渐次登场、喧腾,一个热闹、丰富、庞杂、多彩的世界在我们周围隆重展开。

无论是冰雪刚刚消融,大地回暖,还是隆冬来临,一切慢慢归于寂静,更别说到处生机勃勃、硕果累累的盛夏、深秋,沙乡都有着它自身独特而神奇的魅力。每个月里,都有适时的主角在宣告着它们在一方天地不可剥夺的主权。

冰雪消融的1月,臭鼬留在雪地里的足迹是一年之始的标志性事件之一。而一棵好的橡树,在它那80圈的年轮里可以重现美国80年的历史。3月大雁归来,冲破融雪的阴郁,唤起树林里红雀的春之歌……

身为林务官的作者,一年四季在沙乡游走,以敏锐的眼光、缜密的思维,深入自然生态,观察记录了那片自由天地里不断上演的平常的、精彩的故事。农场、树林、沼泽、河流、草原,那些鸟儿、鱼儿、花花草草、高大树木、昆虫走兽,垂钓者、狩猎者、伐木取暖者,以及给山雀套上脚环的作者本人,等等,不一而足,动植物和人类加上其赖以生存的自然环境,在沙乡这片并不广阔的天地里,组成一个完整的大自然的生态系统,一切看上去是那样的生动又完美。

在这一部分当中,开拓眼界的知识之多简直不能细数,如今,对于处于高度文明的现代化、机械化生活氛围中的我们而言,那些最初的、原始的、农业社会的风情与景观,早已成为远之又远的过去,我们甚至连对其发挥一下想象的能力都没有。尽管如此,我们还是被书中所描述的沙乡点滴吸引着。作者那种深入自然之中,成为大自然里一分子的生活,那种原始的荒原图景,是多么地令人向往啊!

前一部分的自然美好,于我们而言,有着愉快的阅读体验。然而,当我们以同样渴盼的目光进入第二部分时,却发现这儿那儿,在悄然间发生了变化。

第二部分被作者列为素写。的确是的,他的文字有的只是本真和朴素,没有华丽的修饰,读起来却吸引力极强。第二部分由第一部分的时空转到地域,分别写了沙乡周围十个地区的生物和环境的自然状态。生存在那片土地上的动物、植物,或是沼泽、森林、草原的叹息与哀歌。沼泽地的湮灭于历史洪流、农场草地的贫瘠、旅鸽的亡国灭种等等,都和络绎不绝的旅行大军、拓荒者、过度狩猎者有着直接或间接的联系。

变了味道的野外旅行,使得后代子孙再也看不到真正的荒野、真正的野外溪流、真正的树林。那些与日俱增的经济渴求和工具日益先进的更新换代,成为自然生态极速下滑的罪魁祸首。

人们在一种看似无懈可击的正当逻辑下展开美好生活,慢慢地,世界就变成我们眼前的这番模样。作者哀叹拓荒者的到来,追忆和怀恋过去的自然风光,而在如今的我们看来,作者所处的那个年代,也因正处于被破坏之始而无比美好。眼下,高楼大厦林立的城市里,充斥着有毒的气体、被污染的水源。可怜巴巴的零星点缀在偌大市区的条状、块状的绿化带,用来净化我们的空气,面临绝迹的野生冬植物和鸟虫仍然没有逃脱人类的魔掌,于书中相比我们简直是生活在魔界的混沌之中。

而至于土地伦理,恐怕在现代化的城市里,这一概念早已消失的无影无踪。

作者以极大的热情向我们展现了沙乡一年当中大自然的生命和律动,之后,又痛惜它的变化和失去,最终回归到他书写本书的初衷上来,对土地伦理的倡导。

环境保护主义一旦和美学挂钩便多多少少变了味道,机械化和全新的户外休闲模式使得荒原不再。而所谓的“户外休闲的荒野”、“用作科研的荒野”,都将不再是真正的荒野,而唯有正在濒临破坏的“野生动植物的荒野”方才属于真正的荒野。

土地伦理依赖生态良知,而人们的自然资源保护体系却总逃不脱单纯的以经济利己主义为基础,这是自然环境命定的悲剧结局,亦是人类认不清到底谁才是这个地球真正的主人的一大悲哀。

自地球存在生物以来,土地以及周围一切赖以生存的环境,就一直是所有生物共享的资源,大家在无形的自然规律下按部就班地遵循着微妙的平衡,自然竞争,互惠互利。只不过随着工业社会的发展,原始社会、农业社会退出历史舞台,人类越来越有了超乎自然的控制力,便开始改造自然、战胜自然,而将地球上历经无数世纪的各种生物共生的和谐局面断然打破。于是,一个千疮百孔的地球展现在从没有见识过这个星球最初美丽时的样子的我们面前。

我们什么时候能够像山那样思考?倘若有那么一天,兴许我们将领略到自然界赋予山的智慧。