一、《记承天寺夜游》知识梳理一览表

文学常识 | 作者简介 | 苏轼(1037—1101),宋代文学家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。嘉祐进士。曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一,与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。 又工书画。有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》等。 | |

记 | 古代一种散文体裁,以叙事为主。可叙事、写景、状物,议论,描写,抒发情怀抱负,阐述某些观点。分类: ①碑记:古代一种刻在石碑上记叙人物生平事迹的文体。 ②游记:是一种描写旅行见闻的散文体裁。 ③杂记:是古代因事见义,杂写所见所闻不多加议论的散 文体裁。 ④记……事:是古代记载人物生平事迹的文体。说明,描写,情绪。 | ||

作者典故 | 应考趣闻、建筑苏堤、南北不二、程苏结怨、佛禅因缘、美食大家、雷州西湖、朝云识我。 | ||

作品简介 | 《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的古文。文章对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊以及对知音甚少的无限感慨,同时表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。全文情感真挚,言简义丰,起于当起,止于当止,如行云流水,一气呵成。 | ||

创作背景 | 此文写于宋神宗元丰六年(1083)。元丰二年(1079),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州。元丰三年(1080)二月到达黄州贬所,名义上是“团练副使”,却“本州安置,不得签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官,到写这篇文章时已经快满四年。苏轼气味相投的友人张怀民此时也谪居黄州,暂寓承天寺,因有此文。 | ||

字音 | 寝(qǐn)、藻荇(zǎo xìng) | ||

朗读节奏 | 元丰六年/十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。 念/无与/为乐者,遂至/承天寺/寻张怀民。怀民/亦/未寝,相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/竹柏影/也。何夜/无月?何处/无竹柏?但少/闲人/如/吾两人者耳。 | ||

重点词语 | ⑴承天寺:故址在今湖北黄冈南。 ⑵元丰六年:公元1083年。元丰,宋神宗赵顼年号。 ⑶户:一说指堂屋的门,又一说指窗户。这里指门。 ⑷欣然:高兴、愉快的样子。行:散步。 ⑸念无与为乐者:想到没有可以交谈取乐的人。念,考虑,想到。 ⑹遂:于是,就。至:到。寻:寻找。张怀民:作者的朋友。名梦得,字怀民,清河(今河北清河)人。元丰六年也被贬到黄州,寓居承天寺。 ⑺寝:睡,卧。 ⑻相与:共同,一起。中庭:庭院里。 ⑼空明:形容水的澄澈。这里形容月色如水般澄净明亮的样子。 ⑽藻荇(xìng):均为水生植物,这里是水草。藻,水草的总称。荇,一种多年生水草,叶子像心脏形,面绿背紫,夏季开黄花。 ⑾盖:句首语气词,大概是。这里可以译为“原来是”。 ⑿但:只是。闲人:清闲的人。这里是指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。苏轼这时被贬为黄州团练副使,这里是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。耳:语气词,相当于“而已”,意思是“罢了”。 | ||

古今异义 | 但:古义:只是,只不过; 今义:但是,表转折关系的连词 耳:古义:助词,表示限制语气,相当于“而已”“罢了”;今义:名词,耳朵。 闲人:古义:不汲汲于名利而能从容留连于光景之人;今义与事无关的人。 户:古义:多指门;今义:住户、人家。 念:古义:考虑,想到;今义:纪念,思念,读。 盖:古义:原来是,表推测原因;今义:器物上有遮盖作用的东西。 中庭:古义:院子里;今义:庭子中间。 | ||

词类活用 | 【步】相与步于中庭:名词活用作动词,散步。 | ||

一词多义 | 【与】 | ①相与步于中庭。(跟,向。介词) | |

②念无与为乐者。(和,连词。) | |||

【遂】 | ①遂:遂至承天寺。(于是) | ||

②遂迷,不复得路(终于)《桃花源记》 | |||

【寻】 | ①寻张怀民。(寻找) | ||

②未果,寻病终。(不久)《桃花源记》 | |||

【空】 | ①庭下如积水空明。(空旷澄澈) | ||

②空谷传响。(空荡荡的)《三峡》 | |||

【至】 | ①遂至承天寺。(到) | ||

②寡助之至。(极点)《得道多助失道寡助》 | |||

特殊句式 | 省略句 | 解衣欲睡:(我)脱下衣服准备睡觉。(省略主语) | |

判断句 | 盖竹柏影也:大概是竹子跟柏树的影子吧?(起判断作用) | ||

主旨句 | 【主旨句】何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 表达出作者孤寂凄凉,无所归依的心境以及仕途不得志的抑郁,以及他豁达的人生观。 | ||

译文 | 元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。 | ||

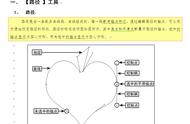

行文思路 | 第一层:(1-3句)月色入户,欣然起行,庭院漫步。(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由) 第二层:(4句)观月赏景。(写景、描绘月夜庭中美景) 第三层:(最后3句)月夜问天,自喻闲人。(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的襟怀) | ||

主旨归纳 | 文章对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者(苏轼)被贬黄州的一个生活片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨,同时表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。 | ||

艺术特色 | 1、信笔疏意,随物赋形。 2、描写月色,如诗如画。 3、语言凝练含蓄,饶有余味。 | ||

理解性默写 | 1.全文的主旨句:但少闲人如吾两人者耳。 2.文中抒发作者感受的句了(全文的画龙点睛之笔):何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 3.本文运用比喻手法描写月色的句子:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 4.文中正面写月的句子:月色入户。 5.文中侧面写月的句子:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。 6.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。找出表现苏轼与张怀民友情的句子: ①遂至承天寺寻张怀民。②怀民亦未寝。③相与步于中庭。④但少闲人如吾两人耳。 7.文中表现作者兴奋和喜悦的句子是“欣然起行”,它与“解衣欲睡”一句相照应,显得一起一伏,一沉闷,一活跃。 8.文中“念无与为乐者”一句中“念”的结果是:遂至承天寺寻张怀民。 9.作者夜游的原因:月色入户。 10.作者寻张怀民的原因:念无与为乐者。 11.文中比喻庭院中月光清激透明的词语:积水空明。 12.文中比喻月下美丽的竹柏倒影的词语:藻荇交横。 | ||

问题探究 |

(1)遂至承天寺寻张怀民。理由:唯张怀民可以同乐。 (2)怀民亦未寝理由:心境相同,欣赏趣味相同。 (3)相与步于中庭理由:关系亲密。 (4)但少闲人如吾两人者耳。理由:志同道合,志趣相同,命运相同。 | ||

2、文中写了夜晚寻友,请分析起因、结果及作者的人生态度。 因为月色而找友人同乐,见到了好友且一起赏月。触景生情,表现了作者旷达的胸襟。 | |||

3、请参考下面的背景材料,说说为什么作者称自己为“闲人”?这表现了作者当时怎样的心境。 背景材料:苏轼才华横溢,有济世之志,力主政治改革,但对王安石变法的激进之处持有不同意见,后被贬为黄州团练副使,实际如同流放。《记承天诗夜游》即写于此时。 (1)苏轼才华横溢,素有大志,但不被朝廷重用。 (2)仕途失意的落寞。 | |||

苏轼写这篇文章时已被贬黄州将近四年,作为一个有济世之才的读书人,长期被闲置,内心一定是异常苦闷的,但苏轼在这种情况下,能超越自我,月色在他的眼中那么富有人情味,这种通过赏月来摆脱抑郁之情,在欣赏自然美景中达到忘我的思想境界,不就是一种诗意人生的体验吗? | |||

见月色之美的欢喜之情。 | |||

(2)为下文作铺垫,引出下文寻访好友的举动。 | |||

空明、澄澈。被贬月夜游寺正是消释抑郁的具体行为。 | |||

欣赏如水月色、婆娑的月影时的愉悦快慰之情。 | |||

“入夜”即“解衣欲睡”,是闲;见“月色入户”,便“欣然起行”,是闲:与张怀民“步于中庭”,连竹柏影都看得那么仔细,那么清楚,两个人都很闲。 | |||

“庭下如积水空明”被贬之后,内心孤独、失落,而又刻意达观的复杂情怀是一致的。 | |||

作者把无情感的月亮人格化,写得生动有趣,衬托作者欣喜的心情,在作者的笔下,那柔美的月色是那样善解人意,当作者孤寂无聊的时候,它悄悄地溜进屋来慰藉作者。 | |||

12、按原文默写:苏轼的《记承天寺夜游》中描绘院中月夜美景的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。 | |||

(1)烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。 (2)床前明月光,疑是地上霜。 | |||

(1)倚树听流泉,开帘见新月。(2)天若有情天亦老,月如无恨月长圆。 | |||

教材习题 |

这两篇短文在行文风格上有很大不同。陶弘景是南北朝时期人,作品带有骈文的特点,多用四字句构成对偶,句式整齐,节奏感较强,间用散句,参差错落,于整齐中有变化。多用寻常词汇,浅显易懂,但为了形式的整齐,选词用字颇多斟酌。苏轼的《记承天寺夜游》,自然成文,涉笔成趣,不事雕饰,天然中见真章。文章所用散句,四言至十言均有,间用整齐句式,节奏舒缓,不求统一。读此文,带给读者一种散淡自然的感觉。 | ||

三、细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。 《记承天寺夜游》中册作者的心境是微妙而复杂的,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。既含有自嘲、自慰之意一一不能修齐治平,只好夤夜闲游赏月;又颇有自许的意味一—此等美景,态度。苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,所以往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折化为审美的机缘。 | |||

四、解释下列加点词的含义,并体会其妙处。 1.山川之美,古来共谈 2.高峰入云,清流见底 两岸石壁,五色交辉 晓雾将歇,猿鸟乱鸣 青林翠竹,四时俱备 夕日欲颓,沉鳞竞跃 1.共:共同。“共”字表现了共同分享的情感。交:交相。“交”字表现的是相互映衬,交相辉映。俱:都。“俱”字表现了四季景色全都美妙。 2.入:耸入。见:看见。以“入云”,表山之高;以“见底”,表水之清,用词精练。将:将要。乱:纷乱。以“将歇”表雾气将消散,以“乱鸣”表猿啼鸟鸣,用词准确。欲:将要。竞:争相,拿着。以“欲颓”写余晖,以“竞跃”写鱼儿嬉戏,用词生动。 | |||

五、从两篇短文中任选其一,发挥想象,将其改写成一篇白话散文。 《记承天寺夜游》改写 夜,很安静。 我坐在床边,像往常一样脱却衣衫,准备睡下。 这时,我突然发现,月光正从门外流入房间,把地面镀成银白的一片。我的睡意顿时散去。 今晚的月色,真美! 我那孤独的心境被此刻的月光照亮了。看,今晚,我不是一人,寂寥如我,还有明月不负我,盛情相邀。 多么美的月亮啊!要是有位朋友与我共赏,该有多么快乐! 这么希望着,我便想起了怀民兄! 怀民兄就住在附近的承天寺里,我快步向那里走去。在此时此刻的良辰美景当中,想必怀民兄也未曾入睡,见我来了,怀民兄也是异常欣喜。我俩便一同在寺院中欣赏那如画的月色。 明亮的月亮散发着皎洁而柔和的光。月光下的庭院格外的清静,如一汪清水,澄净透明。我不禁产生了一种错觉:我是站在地上还是立于水中?我低下头,那清水中似乎还生长着轻盈的水草,随着水的流动而轻轻地摇拽;还有簇拥着的水藻,与荇菜交错分布着,充满了情趣。一时间,我觉得自己仿佛又步入了梦境,但一切却显的既真实而又清晰。我又抬头望望四周,才明白,原来这些不过只是松柏与竹枝在月光下的投影罢了。 沐浴在月光里的一切,仿佛都被月光清晰过似的,纤尘不染,变得格外的干净。 再看看月亮,还是那样高悬于空,遥远而宁静,令人深深沉醉。 想来,这样美丽的景色也许并不罕见。夜夜有月色,处处有竹柏,只是像我们二人这样闲适的恐怕是不多吧! 月色,如诗。我和怀民兄似乎融化于这如诗的月色之中了! | |||