经济学在一个比较简单的假设(理性人假设)的基础上,推导出非常完整的理论大厦。如果要想详细了解这座大厦,那得去学经济学专业。但是,其中有一些核心的概念,对普通人来说,只要掌握了,就足以构建起经济学的思维。

效用经济学的第一个核心概念就是效用。什么是效用呢?在经济学家那里,效用很大程度上是一个思想实验的工具,我们想象人在消费物品的时候会得到一种满足感,然后把这种满足感叫作效用。但在现实生活中,我们是无法测量效用的,比如吃一个苹果或者吃两个梨,一个人获得的满足感到底有多少?很难说。

尽管我们没有办法在现实中测量效用,但是有了这样一个思想实验工具之后,我们可以用它来做很多的经济分析。这也是经济学不同于其他学科的一个很重要的方面。经济学会构造一些概念,用这些概念来做思想实验的分析,它们在现实中未必存在,但我们后面会看到,通过这些构造的概念能够推导出可测度的变量。

经济学有一个奇妙的地方,就是我们关注效用的序数效应,而不是基数效应。比如,吃两个苹果比吃一个苹果好,基数效用确切地告诉我们好多少,但序数效用不需要。经济学的奇妙之处还在于,在序数效用的基础上可以推导出一套严谨的逻辑,而且能够推导出一些可测度的变量,比如价格,并对其进行预测。就价格来说,不仅它的排序有意义,而且它的绝对值也有意义,2元比1元多1元,这是确定的、可测量的。消费者在购买商品的时候,会在他的收入约束下最大化他的效用。我们虽然无法测量他的效用,却可以从他的消费行为和商品的价格反推出他对商品组合的效用排序,也可以用他的收入和商品的价格间接地表达他的效用排序。这也是经济学的一个奇妙的地方,就是可以用可观测的变量表达不可观测或难以观测的概念。不仅是效用,经济学家在研究效率的时候也是如此。

边际经济学中的第二个核心概念是边际。经济学家和非经济学家的一个根本性的差异,或者说经济学思维和普通人思维的最大差别就是边际思维。普通人思考问题的方式往往是平均思维,就是想象一群人在平均意义上的行为模式,但这样的思维模式不是思考市场总体行为的正确方式,边际思维才是。

那什么叫作边际思维呢?一般来说,边际思维就是经济学家永远看市场中最后一个人的行为或者最后一个产品的情况。比如在劳动力市场上,工资不是市场中的平均水平的劳动者决定的,而是最后一个参加劳动的人决定的,我们要看给他多高的工资他才愿意去做这份工作,同时也要看他有多大的贡献工厂才雇用他,两者相等的时候才是市场里的均衡工资。又比如在某个产品市场上,我们要看最后一单位产品能够给人带来多大的效用,以及工厂生产这最后一单位产品所要花费的成本,再一次,两者相等的时候才是市场里这个产品的均衡价格。

这么说好像有点抽象,我们可以举两个容易理解的例子,帮助大家理解为什么边际思维如此重要。

例一

大概在20年前,很多地方的市内高速公路是收费的,后来才逐渐取消收费。很多人以为取消收费不会有太大影响,因为在20年前买车还是比较稀罕的事情,人们倾向于认为,买得起车的人不会在乎5元的高速公路费。但这是从买车群体的平均意义上来看的。

现实的情况是,取消收费之后高速公路开始堵车了。这说明有很多人对高速公路收费还是很敏感的。是哪些人呢?实际上是那些处在“边际”上的人,他们买车需要下一定的决心,因为他们的收入可能刚好就处于能负担起车价的边缘上。如果高速公路收费,那每天来回就需要多付10元,一个月下来就是250元到300元,这笔钱可能就会对他们是否走高速公路起到决定性作用。高速公路收费的时候,他们就走辅路,宁愿慢一些;一旦取消收费,他们马上走高速公路。

还有一种类似的情况,就是在执行节假日高速公路不收费的政策后,你会发现选择开车出去旅游的人变得更多了。这也是很奇特的,难道大家会因为几十元的高速公路费就决定是不是开车出去旅游吗?实际上是会的,因为那些处在“边际”上的人在改变行为。别小看边际思维,有时候它还能够影响一个国家的政策。

1984年中国粮食大丰收,因为包产到户后大家的生产积极性很高,粮食产量猛增。那时候政府有粮食征购政策,给农民派粮食征购任务,征购价是固定的,农民完成征购任务之后还可以向国家卖超购粮,价格比征购价高很多,也就是“固定基数,超购加价”。这一政策实际上用的是一种边际思维,超过计划征购的部分政府就多付钱,鼓励生产。但那时的政策制定者并没有意识到他们在用边际思维。

1984年粮食大丰收,政府对超购部分是敞开收购的,有多少收多少,但因为超购部分实在太多了,政府财政最后也受不了了。于是政府决定,1985年要取消超购,统一收购价格,按照1984年征购和超购的粮食比例,在原有价格基础上做一个加权平均确定新的粮食收购价格。政府的想法是,只要老百姓生产同样多的粮食,能够赚到的钱还是一样多,因此粮食产量不会因为这次改革而下降。这是典型的平均思维,在平均意义上确实是对的。

宋国青老师认为,如果这么做的话,1985年粮食产量会大减,但没有人相信他。宋老师的判断就是基于边际思维,认为在粮食产量上起作用的是超购价,不是征购价,也不是这两个的加权平均值。征购粮的数量和价格都是固定的,农民实际上是对超购粮做出反应,取消超购意味着把原来的超购价降下来了,在边际上农民的生产就会往回收缩。结果,1985年果然出现了粮食大减产。这是经济学家使用边际思维的一个最好的例子。

人们是在边际上做出反应,而不是在平均意义上做出反应。另外,经济学家说的边际,看的是在给定其他因素不变的情况下,变动一个因素会产生什么效果。这个思想也是非常重要的,一般人搞不清楚。比如最简单的,在给定收入和偏好不变的情况下,如果一样东西的价格上升,消费者对它的需求就会降下来。但是普通人会说,那要看情况,你看那些富人,不管价格多高,他们都会去买。这就是没学会边际思维。我们说的是给定收入条件下会发生的事情。不同收入水平的人的价格弹性是不一样的,如果价格只是涨了一些,富人可能还是会照样买,但如果价格涨到一定程度,即使是富人也会做出反应。

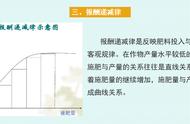

边际递减边际递减不是定理,而是一个基于观察形成的公理。

在现实中我们可以观察到很多例子,比如牛顿第一定律说在没有外力作用的情况下物体会保持静止或做匀速直线运动,但现实中由于存在摩擦力,在平面上滚动的球的速度会越来越慢,在边际上速度是递减的。经济学家相信边际递减。首先,效用在边际上递减,即随着你获得的满足感(效用)越来越大,你能够获得的新的满足感就会越来越少。比如吃第一个苹果时你会觉得太好吃了,吃第二个苹果时觉得还行,吃第三个苹果时效用进一步下降,吃第四个时你可能就恶心了,就像陈佩斯在小品《吃面》里面一样,一开始吃面很香,吃到最后都咽不下去了。在生产方面也可以观察到边际递减,比如劳动效率的边际递减。在其他投入不变的情况下,一个人的劳动时间增加,而疲劳程度上升,每个小时的产出会递减。效用的边际递减,加上生产率的边际递减,最后会让整个经济进入稳态。

抽象点讲,当一个力量出去之后,总会存在一个反方向的力量来进行阻止,由此会形成一个比较稳定的状态,即稳态。这是大自然的规律,也是人类社会的规律。如果国家可以无穷无尽地发展下去,那先发国家会占有无穷无尽的优势,后发国家就没办法进行赶超。但我们看到的并非如此,因为发展到一定程度,阻力就会突显,所以文明会有周期。

很多王朝初期欣欣向荣,比如汉朝的文景之治,唐朝的贞观之治,甚至包括北宋的宋徽宗时期,但一旦到达顶峰,王朝就开始走下坡路了。为什么?因为存在反作用力——奢华,什么都来得很容易,生活就变得很奢华。比如,宋徽宗就开始舞文弄墨(他是一个很好的画家,也是一个很好的诗人),也极尽奢华。《水浒传》里描写的生辰纲就是一个例子。他营造皇家园林,结果建好不到一年,金兵就打来了,那些从太湖挑选的奇形怪状的石头,都做了炮弹。

机会成本第三个核心概念是机会成本,它也是经济学中非常重要的概念。一个普通人如果理解了机会成本的概念,在面临众多选择时做决策会容易一些。每一个选择都有成本,那些因为选择而被放弃的收益就叫作机会成本。

一个人必须做出选择,否则就会成为“布里丹的驴”。布里丹是个哲学家,他用一个寓言来讲人的选择困境:有一头驴,主人在它面前放了两堆干草,干草一样多、一样好,但是驴总想挑最好的那一堆先吃,结果看来看去也没看出差别,最后把自己给饿死了。

人必须做决策,因此机会成本是重要的。举个例子,比如某地方政府有一笔钱,用来建了楼堂馆所,非常漂亮,但经济学家会说这样太浪费了。官员说我没浪费啊,你看我买了建筑材料,买了装修材料,还雇了工人,钱花出去总有人得到了吧?那些供应商、建筑商、工人都获得了收入,在这个意义上是没有浪费,但是官员不懂什么叫机会成本——这些钱本来可以用于更好的、更具生产力的事情,比如投到科研上可以产出更多的东西。很多时候,经济损失是看不见的,经济学家把这种损失叫作“无谓损失”,整个经济资源的机会成本往往得不到足够的重视。

作为一个普通人,我们在做选择的时候也会遇到同样的问题。特别是当你走到了决定人生的岔路口,在没有认真分析的情况下,你就选了一条路,但可能还存在另一条路,你永远都不知道如果你走了那条路会是什么样的,这就是你人生抉择的机会成本。年轻人容易犯的错误是,什么好处都想要,不肯付出选择的机会成本。理解了机会成本的概念之后,你就会明白任何决策都有机会成本,再做选择的时候可以释然接受它。

价格第四个核心概念是价格,这也是经济学中最重要的概念。我们都知道价格是什么,简单来说就是交换一个产品所需要的金钱。我跟其他学科的人交流的时候,他们很羡慕经济学,因为经济学有价格这个东西,有了价格就可以做很多的度量。有了价格,我们可以把所有物品的交换用金钱来表示,用经济学的行话来说,就是可以用货币测度来表达几乎所有的东西,包括我们前面讲的效用,这样会使经济学变得很严谨,而且可度量。因为有价格,我们还能够做很多计量经济学的分析,而且我们的回归分析能够做得更加有结构,而不是像其他社会科学一样,把一个变量当作x,另一个变量当作y就开始做回归。

在现实中,价格是经由市场中的所谓的价格创造者来形成的。最简单的例子就是在市场上买菜的老阿姨,她就是价格创造者。老阿姨买菜很谨慎,她拎个篮子从这一家看到那一家,最后又转回到第一家,把每一家的价格问个遍,在这个过程中,她把市场里的价格拉平了。换句话说,现实中的价格是通过分散的讨价还价来形成的。在理论上,莱昂尼德·赫维奇证明,竞争市场是最节省信息成本且可以达到帕累托效率的机制。

在经济学边际革命之前,经济学家关注商品和劳动的内在价值;在边际革命之后,价格代替价值成为经济学的分析工具。价值的问题在于,同一件物品对不同的人来说有不同的价值。一个饱食终日的富豪绝对不会吝惜一个面包,而一个饥饿的乞丐却会把一个面包作为他的救命稻草。在这种情况下,社会应该生产多少面包呢?不知道。价格就不同,后面要说到,它衡量的是一个物品对于市场中最后一个人的效用,因而是唯一的。它最重要的作用是指导资源的分配。如果企业生产下一个单位产品的成本低于市场上的价格,企业就会接着生产,否则就停止生产;如果一个人从下一个单位产品上获得的效用高于市场上的价格,他就会接着购买这个产品,否则就停止购买。有了唯一的价格,市场上才不会出现过剩,也不会出现供给紧张。

均衡价格和另外一个概念总是联系在一起,那就是均衡。什么叫均衡?简单说就是没有变化的状态,更细致一点来说就是供给和需求的一个平衡态。

以劳动力市场为例。供给由劳动者的边际机会成本决定。一个人参加劳动,无论什么样的劳动——体力劳动也好,脑力劳动也好——*时间越长,边际成本就越高,因为疲劳强度会增加(休息的收益增加),和家人在一起的时间会减少(和家人在一起的时间变得更稀缺,因而价值更高),等等。需求由劳动者对企业的边际贡献决定。在其他条件不变的情况下,第一批工人的贡献很大,后面加入的工人的贡献下降,也就是说,需求随着劳动者人数的上升而下降。在市场上,当需求等于供给的时候,或者说,当劳动力的边际贡献等于劳动力的边际机会成本的时候,就形成了均衡,产生了均衡工资。换句话说,均衡工资等于市场中最后一个劳动者的贡献,也等于他的工作的机会成本。这是经济学边际思维的又一个具体例子。

均衡为什么重要?均衡的意义是表示经济在均衡价格下已经穷尽了所有的生产和交换的可能性。举一个简单的例子,你我两个人交换,你手里有苹果,我手里有钱要买你的苹果。你卖给我第一个苹果的时候,我愿意出很高的价格,因为我特别渴望吃这个苹果,出10元我都愿意。我吃完了,你想卖给我第二个苹果,这时候我就说给你6元行不行?我的边际效用是在降低的。在你卖第三个苹果的时候,我只想给3元,你说还有一个人能出4元,那我可能也提价到4元,买下第三个苹果,然后勉勉强强把它给吃了。这个时候,如果你想在这个价格上再多卖,是卖不动的,因为我已经满足了,而我想把价格压下来,也不可能,因为你在这个价格上可以卖给别人。在4元这个价格水平上,我们俩都达到了最满意的状态,不可能再改进,这就是均衡的概念。

另外,我们也要注意到,在现实中想实现均衡其实是非常难的,因为整个经济是在一个动态调整的过程中。一个价格,它可能在短期内、在局部稳定下来,但过一段时间又会有变化。所以,均衡的概念也是经济学家自己构造的,是用来理解经济运行的一个理论工具。这一点非常重要,均衡不是现实。我们有一些学经济学的人,学糊涂了,以为现实就是一种均衡,这是不对的,现实甚至可能离均衡非常远。

但对一个经济学家来说,如果所有的东西都在变,而且是在比较无序地变,那就没办法构造理论了。我们一定要在一个平稳的状态下才能做分析。比如,我们现在想要分析政府的一个政策会产生什么效果。如果经济总在变的话,政策能起什么作用,你根本不知道,因为所有的东西都在变,政策执行下去还会改变人的行为。在这个时候,均衡就是我们分析问题的一个非常好的工具。如果我们理解了均衡的概念,在评估政府政策的时候,我们就会把它和外部的冲击区分开来看。一个政策执行时出了问题,我们就要看到底是政策本身有问题,还是外部环境发生了变化。

帕累托最优均衡,又和帕累托最优的概念联系在一起。在刚才买卖苹果的例子里,我们俩之间没有进一步改进的空间,那就是说我们俩之间达到了帕累托最优。因此,所谓帕累托最优,就是不可能在不牺牲任何人利益的情况下改善其他人的福利的状态。我们说经济进入一个帕累托最优状态,就是说资源的分配已经物尽其用,有了静态上的效率。一个例子是舒尔茨[插图]关于传统农业的“贫穷但有效”假说。传统农业使用传统生产要素,如没有受过教育的劳动力、畜力等,因此很贫穷。但是,传统农业也达到了物尽其用的地步,实现了帕累托最优,因此是有效率的。当然,这是静态效率,要改造传统农业就需要引进现代生产要素,如机械、化肥、良种等,特别是提高人力资本水平。

在静态的意义上,当一个经济达到均衡的时候,经济就实现了资源的最优配置。如果由市场自己去生产和交换,最后经济总会达到帕累托最优,这就是福利经济学第一定律。福利经济学第二定律是,任何的帕累托最优状态,通过调整初始的禀赋分配,最后都能在市场机制下实现。两个定律并不是完全对称的,市场总是可以实现帕累托最优,但给定一个帕累托最优状态,就必须把每个人的初始禀赋重新分配一遍,才能够实现它。

福利经济学第一定律是非常强大的,它证明了市场交换是一个有效的交换,当然它并没有证明市场交换是唯一有效的交换。通常我们说,市场是迄今为止人类社会发现的最有效的资源配置手段,这是经验总结,不是理论证明,理论只能证明市场可以实现效率,但不一定是唯一的。所以我们要注意,在理论上,市场只是资源有效配置的一个充分条件,并不是必要条件。

规模经济上面这些概念,其实都是在一个比较经典的经济环境下来讲的。如果要说得技术一点,那就是生产技术一定是规模报酬不变或者规模报酬递减的。如果是规模报酬递增,就没有均衡。

什么叫规模经济?简单来说,就是如果投入增加一倍,产出会增加超过一倍。如果产出没有增加一倍,这叫规模报酬递减;如果刚好也增加一倍,这叫规模报酬不变;如果增加超过一倍,就是规模报酬递增。经济学家在过去很难在理论中处理规模报酬递增,因为它是一个爆炸性的增长——对一家企业来说,投入增加的速度赶不上产出增加的速度,在这种情况下,增加投入总是有利的,企业永远都想扩大自己的规模,因此不可能出现均衡状态。

《规模》一书的作者发现生命个体的体重带有我们所说的规模报酬递减的色彩:体重增加一倍,产生的能量增加不到一倍。在这种情况下,体重不会无限增加下去,因为能量供给跟不上,最后肯定有个交叉点,使得摄入的总能量只能维持现有的体重。但是城市不一样。

城市是规模报酬递增的。城市的产出和人口之间是超线性关系,用幂来表示的话,产出是人口的1.15次幂。但是,城市的能源消耗和人口之间是低线性关系,用幂来表示的话,能源消耗是人口的0.85次幂。这样,产出增长总是快于能源消耗增长,城市增长因此是爆炸性的。

城市没有规模限制,属于规模经济。在这种情况下,经济学理论模型是没办法把它写出来的,因为没有往回拉的力量,不会形成均衡。均衡需要存在相互抵消的力,否则不能形成均衡。直到1977年,斯蒂格利茨和迪克西特发表了那篇非常重要的文章——《垄断竞争和最优产品的多样性》,这个问题才得到解决。在他们的模型中,垄断者的技术是规模报酬递增的,他们发明了一种数学处理方法,让他们可以在一般均衡框架里引入垄断竞争。

规模经济很重要,它会改变我们对经济增长、经济政策的一些看法。比如发展经济学早期有一个大推进理论,就是建立在规模报酬递增基础上的。如果企业是规模报酬递增的,就需要达到一个最低的生产规模才可能赢利,因为在规模报酬递增的情况下,企业的平均成本是下降的,只有当平均成本下降到一定程度的时候,它才能赢利。想象一种情况,本来没有任何工业,而你想让工业发展起来。市场中大家都没有收入,因而没有需求,所以也没有企业能够达到它的盈亏平衡点。那该怎么办?这时候就需要一个“大推进”,政府给企业一些补贴,或者协调所有潜在企业,让大家一次性地扩张生产,让工人获得收入,收入增加之后,需求就增加了,所有企业就可能跨过盈亏平衡点。

摩擦/市场缺陷规模经济是导致经典经济环境不成立的一个重要原因。还有一个原因,就是所谓的摩擦或者市场缺陷。研究宏观经济学的人,特别是研究新凯恩斯主义宏观经济学的人,愿意用摩擦这个词,而研究微观经济学的人喜欢用市场缺陷。其实我觉得这两个词基本上是一个意思,但也许是我的偏见,我觉得市场缺陷更好一些。因为在宏观经济学里“摩擦”存在套套逻辑的嫌疑——如果经济不能达到自由竞争均衡,那它就存在摩擦;不能被解释的东西归入摩擦,而摩擦又是驱动模型的动力。我们搞微观经济学或制度经济学的人用市场缺陷这个词,并探究市场缺陷的来源,以便提出更正市场缺陷的方法。比如宏观经济学总爱用信贷约束来解释经济现象,但不探究信贷约束是如何产生的。微观经济学家就要进一步,研究信贷约束是因信息问题产生的,还是因抵押物不足产生的,等等。

经济中的确存在很多市场缺陷或摩擦,最后使得经济不能达到一个自由市场均衡。但市场缺陷可能有很多种,处理每一种的政策都不一样,需要有的放矢地去写理论模型,而不是像宏观经济学那样,只要假设存在摩擦就行了。罗默因此批评以卢卡斯为代表的宏观经济学家,认为摩擦在他们的模型里就像一个小妖魔,可以随时召唤出来,它把模型不能解释的东西都揽到自己身上。我们应该尽量消除市场缺陷或摩擦,让经济资源得到更加有效的配置。比如,由于信息不完备,银行虽然有钱,但贷不出去;需要钱的人贷不到钱,哪怕他是一个很讲信用的人,但因为银行不了解他,不敢贷。该怎么消除这样的信息不对称?可能需要一些信息中介,还需要征信系统,帮助解决这些问题。

交易成本顺便说一下交易成本。交易成本这个概念在中国影响很大,但是我国经济学界很少讨论“交易成本”。为什么?因为所谓的交易成本,就是在交易中间产生的成本,但是只要交易产生成本,就一定有人把这部分成本拿去变为自己的利润。比如市场中介组织,经济越发达,市场中介组织就越多,它们的利润是交易成本吗?不是,市场中介组织的出现是市场分工越来越细的结果,它是市场经济的必然结果和重要组成部分。

政府与市场一谈到市场缺陷,或者摩擦,就一定会谈到到底是政府更有效,还是市场更有效。这也是大家经常讨论的一个问题。对经济学家来说,市场当然不是完备的,它存在很多缺陷,但是政府应该什么时候进入,并替市场做一些事情呢?我觉得应该注意下面这几个方面。

第一,当需要政府出来协调的时候,比如要实现“大推进”,市场做不好这一点,政府就需要协调一下,为企业提供协调指导或者协调服务。

第二,当存在不可消除的公共品问题时,政府就需要介入。虽然有些公共品可以由私人来提供,比如科斯[插图]所说的灯塔,灯塔作为一个公共品,在产权明确的情况下提供者可以通过其他手段收回建设灯塔的费用,但有些公共服务是没法通过私人提供来实现的,一个原因就在于没有排他性。再比如国防就没有排他性,任何一个公民,即使不交税照样也可以享受到国防的保护,所以国防必须由政府来提供,否则每个人都有搭便车的动机。又比如传染病防治等公共卫生服务,也是没有排他性的(传染病被控制住了,所有人都受益),所以公共卫生服务在所有国家都是由政府提供的。从某种意义上来说,基础教育也有同样的性质,因为有很强的外部效应,或经济学家说的外部性(一个人的教育水平提高了,他对其他人是有正面作用的,而且这个正面作用是不能被消除的,除非某个人完全不同其他人交流,躲在家里),所以基础教育也应该由政府来提供。

第三,信息不对称问题。一个例子是政府对药品和食品的质量检测。在信息不完备的情况下,由于存在很强的信息不对称性,如俗语讲的那样,“买的没有卖的精”,消费者很难知道药品和食品真正的质量是如何的。那么,这时谁来维护消费者的利益呢?只有政府。只有政府可以采取一些预防措施,代消费者实施监管,这样在一定程度上可以解决信息不对称问题。

产业政策关于政府与市场的争论,还有一个重要的问题,就是产业政策问题,即政府是否应该制定产业政策。

支持者的理由有下面几个方面。一是认为存在一个协调问题,当一个产业很幼小的时候,企业不能达到盈利点,所以政府应该提供帮助,保护幼稚产业。20世纪发展中国家普遍实行进口替代政策,就是要扶植这类产业成长起来。二是技术研发的需要,一些技术的研发需要很多企业和研究机构之间的协调,政府通过产业政策可以起到协调作用。三是外部性。所有新产业都会生产知识,而知识具有正外部性,根据上文所说的,这时政府就应该介入。

反对者认为政府制定产业政策,只能奖励某些行业,这造成了对其他行业的不公平。而且,政府如何知道一个产业就比另外一个产业要好,这也是一个重要问题,从长期来看市场恐怕比政府更聪明一些。另外,产业政策的退出很困难。这类事情经常发生。比如美国农民得到巨额的政府补贴,这些补贴从100多年前就开始了,取消的难度非常大,所以只能一直补贴下去。但今天的美国农民还需要补贴吗?恐怕不需要。美国农业可以实现完全机械化,一个农场几千英亩不在话下,但现在美国还有很多农场少于1000英亩。为什么这些农场还能存在?政府补贴是一个很重要的原因。由于政府补贴,那些没有生产效率的农户也可以生存下来,这样就形成了资源配置的扭曲。

动态效率上文提到的效率,指的是静态效率。帕累托最优就是一个静态效率,严格来说我们称之为配置效率,即物尽其用的效率。和静态效率相对的是动态效率。对一个国家而言,经济增长最终取决于动态效率。静态效率(或配置效率)是指给定现在的生产技术和资源能达到的最高的产出,如果没有达到最高产出,就没有实现静态效率(或配置效率)。动态效率指的是给定现在的资源约束提高的产出。

经济学家发明了一个概念来度量动态效率,即全要素生产率(TFP),大家现在在报刊上能看到这个词,政府现在也在用这个词。之所以叫作全要素生产率,就是因为它是去除人力和资本等投入要素增长的贡献之后,剩下来的那部分增长。其实,那些说不清道不明、能够增加产出的东西,我们都会把它们归入全要素生产率的范畴,具体来说,可能是技术进步、制度的改善、管理的改善等,就是一些“软要素”的改善。

对今天的中国来说,技术进步是最重要的。拿日本和中国的餐饮业做个对比,有利于理解什么是技术进步。去过日本的人都发现日本的东京、大阪、名古屋,还有京都,那些城市都熙熙攘攘、欣欣向荣,想象不出来这是个经济停滞的国家。但仔细观察一下日本的餐饮业,就会发现这个国家的确停滞了。为什么呢?30年前,一碗面条,按照当时的汇率大概值10美元,而现在到日本去吃一碗面条,基本上还是10美元,甚至更低。这意味着日本的面条没有技术进步——一碗面条几十年都没有变过花样,生产流程也不曾变化,所以价格上不去。那为什么日本看起来欣欣向荣,让人感觉经济还不错呢?主要是因为去日本的旅游者多,而且日本经济体量大。

像日本这样的国家,它的经济增长已经进入了一个稳态增长的过程。在这样一个经济稳态增长的状态下,人均收入的增长速度等于技术进步率。从面条这个角度可以看出,日本已经没有技术进步了。反过来看中国的餐馆,很多商场里的餐馆3年之内就要换掉一大半,换完之后,大家就发现档次提高了,菜品也更好了,价格当然也跟着上涨。这就是技术进步,所以中国的收入水平也在提高。当然,中国收入水平提高,不仅得益于技术进步,资本积累也可以提高人均收入。

有一段时间我们老说要学习日本的工匠精神。有人还用了面馆这个例子,说有个面馆,开了100多年,两张桌子,吃的面条永远不变,这就是工匠精神。其实这就是日本停滞的标志,是没有技术进步的结果。在一个技术进步很快的国家里,绝对不可能出现这种情况。因为技术替代快,你不发展别的店面、不搞新的菜品,一定会被其他面馆淘汰。

沿着这个思路想下去,中国的中小企业平均寿命也就3年左右,是好事还是坏事?很多人说德国、日本的百年老店多好,其实他们忘记了,如果你有百年老店,多半是因为你的技术进步速度慢。美国的百年老店就极少,很多10年前如雷贯耳的名号今天都没了。IBM虽然还在,但已经大大衰落。30年前IBM的名号如雷贯耳,现在的IBM已经成了一个企业信息化供应商。以前的贝尔实验室还产生了好几个诺贝尔奖获得者。美国的技术进步很快,中国也一样。技术进步快,企业的更新速度就快,所以,中国中小企业的寿命只有3年左右,从某个角度上恰恰说明中国企业的技术进步快。