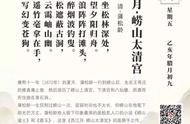

崂山寻访蒲松龄

口熊友国

崂山道士身怀绝技“穿墙术”,这是蒲松龄的一大发现。

蒲松龄因屡试不第,则隐居崂山,读书作文,写下《崂山道士》一文,讲的就是“穿墙术”的故事。故事大意曰:有一王生入崂山求术;老道士令其每日上山砍柴,久之,苦不堪言,欲别师而去;临行乞得穿墙术,回家硬撞南墙,头破血流,其术失灵也。故事读来令人忍俊不禁,却使人受教益匪浅。凡事须下苦功方成,哪有一蹴而就之理?况且人诚则通,心洁则灵,不诚不洁,碰壁在所难免。

蒲松龄以崂山为题材写了两篇小说,即《崂山道士》和《香玉》,前者揭示人性与法术的关系,后者颂扬爱情的力量。两篇小说都是《聊斋志异》里的名篇。然而,崂山道士真的有那么神奇的法术吗?蒲松龄何以构思得出如此奇妙的佳作来呢?到了青岛,无论如何也要去崂山一游,探其究竟。

5月16日早上,我和同伴在火车站西坐304路公交车前往崂山。

崂山位于青岛市东郊30余公里处,三面濒海,是我国海岸线上唯一海拔过千米的高山。崂山旅游区分东、南、西、北四条游览线路,我们主要游览南线核心景区。

车程约一个小时,到达大河东游客中心。然后乘观光车,沿海岸公路上山。坐在观光车上,一路所见,左边是奇峰怪石,右边是瀚海波光,人也就有些飘飘若仙了。车上恰好有一道人,身着道袍,正襟危坐。问及太清宫事,只说了一句“请随我来。”便不再着声。

过了八水河,看见路侧一段山崖,赫然刻着“海上名山第一:崂山”。

下车后,跟着道士走了一程,抬头便看见太清宫的石牌坊了。石牌坊为三间四柱结构,盘龙柱头,石鼓护脚,坊额上题隶书“崂山太清宫”五字。

崂山太清宫牌坊

欣赏了一下牌坊,欲请教道士问题,回头看时,道士已经不知去向。我惊讶道:原来遇到隐者了。苏轼昔日寻隐者不遇,感叹“崂山多隐君子,可望而不可见,可见而不可致”,看来真有其事。

太清宫又名下清宫,位于崂山南麓老君峰下,依山傍海,林木葱茏。寺院始建于西汉武帝建元元年(前140年),是崂山最大的道观;其建筑面积约2500平方米,共有房舍150余间。太清宫建筑群由“三官殿”、“三皇殿”、“三清殿”组成,建筑风格清淡简朴。

三官殿为主建筑,前后三进院落。殿内塑有天、地、水三官以及真武、雷神等神像。据导游介绍,正殿前院的两棵耐冬树,一棵开红花,一棵开白花。传说这两棵耐冬,是明永乐年间道士张三丰从海岛上移植于此。耐冬其实就是山茶花,宫中原来还有一株白牡丹。据说当年蒲松龄在太清宫隐居,与牡丹、山茶每日相对,孕育出神话故事《香玉》。故事写白牡丹和红山茶变成美丽女子,与一书生生死相恋。情节跌宕起伏,感人至深。

三皇殿院子里有两株2100余年树龄的古柏,系汉代所植,至今浓荫遮盖,满园清凉。

转到太清宫西院,导游说,这就是蒲松龄栖居之地。据传蒲松龄夜宿西客房,在关岳庙(即忠义祠)伏案写作,恍惚见月光下有人穿墙而过,大惊;定睛看时,原来是送夜餐的道人从月门进出。先生由此获得灵感,写下名篇《崂山道士》。

可见,文学确实来源于生活。倘若先生没有如此经历,哪有佳作问世来?我想,人生经历和道德修养都是文学创作的基本条件,缺一不可,否则,文学便成了无源之水,无根之木。

当然,文学创作还需要适当的环境和心境。

道教三清“玉清、上清、太清”中,“太清”乃太上清净之界,也就是神仙的天堂。我以为,清净之界岂止是神仙的天堂,更是弄文舞墨者的天堂。“清”即安静清闲,指外部环境;“净”乃洁净单纯,指人的内心世界。作文者唯有心无杂念,又有空闲时间,才可能写出佳作来。因此,台湾诗人余光中说:文学是闲出来的。

蒲松龄隐居崂山,不就是图个“清净”吗?他写出《聊斋志异》中几多传世佳作,无疑也是得益于“清净”二字。

在西院,我们见到一面粉墙。导游笑称:此为道士穿墙处也。我知道,这不过是旅游开发商的“后起之秀”罢了。穿墙术乃蒲松龄的发明,人家是获得专利权的,岂能让游人一个个轻易穿墙而去?

在太清宫,偶尔还可看到“海市蜃楼”奇景。蒲松龄也曾有此奇遇,他于康熙十一年(1672年)夏,与同乡唐梦赉等人游崂山,第二天偶见海市蜃楼,诗兴大发,遂作《劳山观海市歌》。

我们无缘遇到海市蜃楼,在狮子岩看看大海也不错。在山上举目远望,只见碧波万顷,天水一色,使人顿生“海阔纵鱼跃,天高任鸟飞”的豪迈激情;回首看山上,青松怪石,道观隐现,不由令人萌生几许遁世念头。

崂山除了山奇、石怪、道深,还有“云幻”的特点。李白曾作诗赞曰:“我昔东海上,劳山餐紫霞。”蒲松龄不甘落后,随声呼应:“山外水光连天碧,烟涛万顷玻璃色。”

据导游说,崂山的最高峰名为巨峰,又称崂顶,实际高度达到海拔1132.7米。由于巨峰山势陡峭,攀登艰难,游人无不叫唤“劳累”,因而古人称其为“劳山”;后来有文人追求风雅又改名为“崂山”。

今日我们崂山一游,寻访蒲松龄踪迹,虽然有些劳累,但领悟了先生的创作真谛,也还是值得的。

,