图注:香港制造的袖珍型原子粒收音机

1956年初,党中央发出了“向科学进军”的伟大号召,与收音机制造密切相关的电子学、半导体、计算机技术被列入《1956年至1967年科学技术发展远景规划》当中。中国的电子工业和收音机制造业随之进入了发展速度最快的“黄金十年”。

1956年,中国第一个半导体专门化培训班在北京大学成立,由北京大学的黄昆和复旦大学的谢希德共同主持。教育部将北京大学、复旦大学、吉林大学(原东北人民大学)、南京大学和厦门大学5所高校相关师生召集到北京大学,两年间,培养了我国第一代半导体专门人才300多名。成为我国一大批半导体人才的发源地,包括中科院院士王阳元、工程院院士许居衍、微电子专家俞忠钰等。

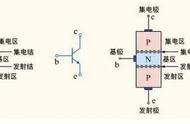

1956年11月,中国第一只晶体三极管在中国科学院北京应用物理研究所半导体研究室诞生。在王守武、吴锡九等领导下,开展半导体锗的研究工作,完成锗单晶的提纯、掺杂工艺和锗晶体管研制,参与者有二机部华北无线电元件研究所、南京工学院等单位。

1958年3月11日,上海宏音无线电器材厂工程师张元震领导的试制小组,与天和电化厂等9家工厂以及上海无线电技术研究所共同协作,试制成功国内第一台晶体管收音机。该机为便携式7晶体管中波段超外差式收音机,木质外壳,带提手。所有50多种零件均实现小型化,使用的7只三极管和2只二极管全部是国外产品。装三节干电池可用上500小时。

图注:该机为旅行式超外差式广播收音机,全机采用7只晶体管,所有50多种零件均为超小型。

1958年7月, 试制小组又试制成功第一台晶体管汽车收音机,并于9月安装在上海第一辆国产轿车凤凰牌轿车(后改为上海牌)内。

1958年8月,上海无线电技术研究所试制成功第一只上海产锗二极管和锗三极管。

图注:上海无线电博物馆展示的晶体管

上海无线电器材厂用这批国产锗晶体管,于1959年国庆10周年前夕组装出美多牌872(一说ST2)—1—1型便携式7管中波段超外差式收音机300台并投放市场,首次实现了国产晶体管收音机商品化。半导体收音机诞生后,中国开始采用印刷电路板,应用浸渍法印制电路,表面涂以环氧树脂,从工艺上保证线路绝缘。这是老一代的电路板制作工艺。

1957年,搞电子管起家的北京774厂(京东方前身)筹建半导体实验室,自制设备开始研发锗材料和锗晶体管。1959年2月,工厂拉出了中国第一根锗单晶,此后形成了年产二极管100万只,三极管3万只的生产能力。为了使全国半导体器件工业迅速发展,上级要求774厂向各地移交锗、硅器件的生产线,同时还要支援技术骨干。

可以说收音机是我国在电子设备领域核心元器件国产化程度最早、也最完备的一个产品。北京生产的牡丹牌电子管收音机五六十年代在东南亚是最畅销的。电子管收音机与半导体收音机相比,前者体积大、耗电大,但是音质好,比较逼真;后者体积小、省电、便于携带,但是音色失真比较大,当时价格昂贵。如果说,半导体晶体管的第一个商业化产品是半导体收音机,那收音机产业对中国半导体产业来说起到了承前启后的作用。如果说北京的电子产业从电子管开始起步,那上海就是主要从晶体管起步的。

晶体管大量用到”锗“元素,这里还有提纯锗的故事,也可以看到中国晶体管的盛衰。最早是进口锗粉,随后是自己提取锗。地壳中无单独的锗矿,但分布广泛,在闪锌矿、铜铅锌硫化矿、黄铁矿和煤炭中都含有微量锗,这些矿物在冶炼或燃烧时所产生的烟尘中含有锗。1958年初,国家科委在长春召开“从煤烟灰提锗”经验交流会。1959年,上海冶炼厂推出了”煤烟灰还原干馏富集法”提锗,不过成本太高。1962年,云南会泽从铅锌矿烟尘中回收锗获得成功,取得含5~10%的锗精矿,就不再使用煤烟灰了。上海冶炼厂利用锗精矿直接提炼制取锗锭,月产量达到10公斤以上,生产成本进一步降低。经过30年的研制开发,上海冶炼厂半导体锗分厂成为了全国最大的锗生产厂,产量占全国70%左右。1981年产量及经济效益达到顶峰。上世纪80年代后期由于集成电路(采用硅工艺,不再用锗)的发展,采用锗的晶体管的用量迅速减少,锗的需求量和产量相应下降。

1962年9月,上海无线电三厂与上海元件五厂等电子元件制造企业合作,试制成功国内第一台全部采用国产元器件的美多牌28A型便携式中短波晶体管收音机。当年10月投入生产,建立国内第一条晶体管收音机流水生产线。采用8只晶体三极管和1只晶体二极管组成超外差式电路,分中波和短波两个波段。与电子管收音机相比,晶体管收音机耐震动、耗电省、寿命长,上市后立即引起轰动。由于当年晶体管良率低,美多28A投产时每台成本高达192.83元。

1963年,北京组织了大会战,北京无线电仪器厂仿照日本的一个型号(夏普BX327)成功,命名为“牡丹”牌8402型半导体收音机,采用了8个三极管和1个二极管。1964年9月30日正式在北京王府井百货大楼上市,价格是158元。正值新中国成立15周年,节后就涨到180多元。这款收音机卖了15年。

图注:牡丹8402收音机,北京半导体收音机试制大会战的成果

1965年,收音机开始在中国普及。当年,半导体收音机的产量也超过了电子管收音机的产量。湖南在这个时候进入,1965年办起了第一个无线电整机厂——湘江无线电厂,次年生产出第一批半导体收音机——云雀牌301型来复式再生机。

1966年春天,*总理再次提出,要积极发展农村广播网,让有线广播和无线广播相结合。适合百姓使用的简易和多功能收音机被全国各省的收音机企业生产出来。

收音机有了一个新绰号“半导体”,逐渐在全国推广开来,种类繁多,可以说是五花八门,按外形可分袖珍、便携、台式三大类,落地式比较少了。

在那时,一个家庭能拥有三转一响(钟表、缝纫机、自行车和收音机)就很富裕了。

1976年,上海无线电二厂再次推出适合农村需要的大喇叭、大电池、低价格的红灯牌753型一波段小台式晶体管收音机,音质较响亮,既可摆设又可随身携带。自投产至1990年底,累计产量突破300万台,为国内同类产品中产量最高、经销历史最长的产品。

上海的全国品牌很多,有“美多”、“春蕾”、“飞乐”、“红灯”、“工农兵”、“海燕”等。到1969年,上海累计生产晶体管收音机173万台,占同期晶体管收音机全国总产量的1/3。全国还有众多知名品牌,如北京“牡丹”、天津“北京”、无锡“咏梅”,南京“熊猫”牌等。

各地生产的半导体收音机有如雨后春笋数不胜数,大部分省市都有知名的区域性品牌,天津有长城牌和海河牌,武汉有长江和黄鹤牌、云南有春城牌(如J601型六晶体管收音机)、广西有莺歌牌、湖南我曾玩过的就有枫叶和梅花牌等。

《上海产的半导体》,这首歌由蒙古长调歌王哈扎布老人创作。有一天,哈扎布参加一次比赛获了奖,奖品是一台半导体,这让他非常高兴,使得让他创作了这首《上海产的半导体》。

八十年代,传统集体制度终结,大承包开始,以前的大队连到每家每户的小广播断了。我在湖南老家的农村里,不少人家摆上了台式收音机,越大越好,看上去就是豪华家电,我和同伴们经常将旋钮扭来扭去。春节联欢晚会时,街上的人看电视春晚,农村里则听广播春晚,大家围在一起烤火、吃东西来“守岁”,也别有风味。

1983年,根据国家能源政策,电子管收音机全部被半导体收音机取代。收音机款式从大台式转向袖珍式、组合式,突破了调频、立体声、集成电路化等关键技术。

收录机大发展,“靡靡之音”推动技术“大跃进”

1980年,“军港之夜”一夜走红,小学二年级的我不可自拔地爱上了这曲子。流行歌曲势不可挡、席卷全国。