天池之云,又含鄱岭、神林浦之所未见。他日当赢数月粮居之,观其春秋朝夕之异,至山中所未至,亦得次第观览,以言纪焉,或有发前人所未言者,未可知也。

参考译文

从白鹿洞往西到栗里,都在庐山的南面;听说它的北面更加宽旷神秘,没有去过。

四月庚申日,我因为有事到德化。壬戌日,凌晨,沿着山脚前行。在东林寺的三笑堂吃了点东西。沿着高贤堂,跨过虎溪,来游西林寺,到了香谷泉旁边。出了太平宫,在宝石池喝水。甲子日,过江一览湓口的形势。乙丑日,回来住宿在报国寺。天下大雨,溪谷的水都满了。

丙寅日,带着叫无垢的小和尚,乘竹轿子在润中曲折行走,这里叫做锦润。度过石桥,叫做锦绣谷,这名字不好;这里出过几株红兰,应该改名叫红兰谷。忽然间白云就像野马一样,在腋边飘过去了;看前后的行人,好像就在薄纱之中。白云过后,路旁的草木罗罗发响,清越的声音相互答和。于是踏上半云亭,斜看试心石,经过“庐山高”石坊,石头的形势挺秀高拔无法描述,它们的高峰都飘浮在天际。云彩忽然从脚下升起,慢慢上浮慢慢弥漫,山峰都被淹没了。听到云中的歌声,华美婉转动人心弦,虽然就隔着一涧,但不知道唱歌的是谁。白云飘散,每一块石头都有一片云环绕。忽然峰顶有云从数百丈飞下,就像有人驾着飞行,然后飘散为千百缕,慢慢消失至一丝都没有了,一会儿的功夫就这样了。沿着天池口的路,到了天池寺。寺里有个石头池,水从不枯竭。东边高处是聚仙亭、文殊岩。在岩上俯视,石峰苍翠碧绿,从下面向上矗立,白云环绕,忽然就飘到岩上来了,天地都呈现薄丝纱的颜色,五尺之外,看不见别的东西。白云都散尽时,日光和煦,天地又成了薄丝纱的颜色,无法分辨了。返回到天池口,向东到了佛手岩,在浓云中行走,大风从身后推来,把云气吹成雨,淋在衣服上。踏上并小坐在升仙台,抚摩御碑亭,云气更加浓重了。到了半云亭,太阳又暖和了。无垢告辞而去了,我于是独自经过铁塔寺回去了。

天池的云,又是我在含鄱岭、神林浦所没有见到的。哪天应该带足了几个月的粮食来住,观察这里春秋、早晚的差异,到山里没有去过的地方,也可以一一观览,用文字记载下来,兴许有前人没有提到的,也不一定。

比较赏析

《游庐山记》和《游庐山后记》选自清代散文家恽敬的著作《大云山房文稿》,两篇文章都重点描摹了庐山云海变幻的景象。

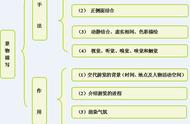

作者于公元1813年(嘉庆十八年)三月游庐山南部,写下《游庐山记》。《游庐山记》记述了作者游历庐山的过程,对登临的名胜古迹只作大概叙述,简洁明了。“而于云独记其诡变足以娱性逸情如是”,作者生动描述了悦人心性的云海幻景。全文首尾呼应,文笔洗练生动,景物描写生动形象,令人如临其境。

嘉庆十八年四月,作者再游庐山西北部,写下《游庐山后记》,其笔下的云海又有不同的景致。《游庐山后记》中提到的景点有十几处,但都一笔带过,而重点写了锦绣谷、“庐山高”石坊、文殊岩三处的云海,三处云海又各有不同,再现了庐山云海瞬息万变的飞动飘忽之美,使读者好似置身其中,叹为观止。

作者简介

恽敬(1757年~1817年),字子居,号简堂,阳湖(今江苏常州)人。恽敬自幼饱读诗书,广泛涉猎天文地理,不仅勤勉好学,更善于思考。他历官富阳等县知县,擢南昌同知。后署吴城同知,因事罢免。他崇尚名节,为官清廉,博通经史诸子,精于古文,以振兴文学自任,与张惠言同创“阳湖派”。有《大云山房文稿》等著述。