第 2 课时

教学目标:

1、学习本文虚景实写,实中有虚的写作手法及叙事脉络清晰、描写生动的特点。

2、加强朗读训练,提高诵读能力。

3、要求学生运用想像探究故事中的某些细节,培养其想像能力和探究能力,逐步提高对作品的鉴赏能力。

4.肯定陶渊明对理想社会的大胆追求,激发学生向着更高更远的理想勇往直前。

教学过程:

一、再读课文,理解结构

1.请一位同学正确流利的朗读课文。其他同学再次熟悉文意,准备有创造的复述课文。

2.学生创造性复述课文,教师鼓励评价。

3.提问:课文是以什么线索来记叙桃花源的?师提示:桃花源可以说是一处美景,写景类文章大致有些什么线索。

明确:以渔人的行踪为线索

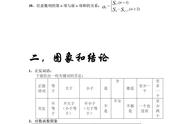

4.师生结合线索,归纳课文结构

明确:发现桃花林 进入桃花源 离开桃花源 再寻桃花源

二、感知文意,合作探究

1、渔人是怎么发现桃花源的?

明确:“缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林。”

2、作者怎样描写桃花林的自然景色的?你觉得景色如何?有什么作用?

明确:“夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。”

风景幽美,增添了桃花源的神秘色彩。

3、渔人是如何进入桃花源的?桃花源的地理位置如何?

明确:“复前行,欲穷其林。林尽水源,便得一山。山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。”

曲折、隐蔽、幽深

4、渔人入山后,看到了怎样的图景?

明确:“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻。”

(环境优美宁静)

“其中往来种作,男女衣着,悉如外人,黄发垂髫,并怡然自乐。”

(生活安乐幸福)

5、桃花源中的人是如何对待这位不速之客的?

明确:“便要还家,设酒*鸡作食,村中闻有此人,咸来问讯。余人各复延至其家,皆出酒食。”(民风淳朴、热情好客)

6、渔人一一为具言所闻,桃源人为什么“皆叹惋”?

明确:桃源外的世界如此动乱,黑暗;桃源外的人不能过上安定和平的生活。

7、渔人是如何离开桃花源的?

明确:“处处志之”(为下文作铺垫)

“寻向所志”(增添神秘色彩)

8、文中的桃花源是个什么样的地方 ?

明确:桃花源是个风景优美、民风淳朴、宁静安乐的理想社会

9、为什么渔人后来寻不到桃花源?

明确:桃花源,本来就是子虚乌有的,它是作者追求的一种美好境界,一种对现实生活不满的精神寄托。

10、谈谈你对本文“虚景实写,实中有虚”写法的理解。

明确:本文既具有浓烈的浪漫色彩,又有强烈的真实感人力量。这一方面是因为主题具有现实意义,另一方面是作者始终注意把虚构与现实结合起来,如文章首尾照应,加强了作品的真实性。在虚景实写的同时,又实中有虚,有意留下几处似无非无,似有非有,使人费尽猜想也无从寻求答案的话题,如桃源人的叮嘱和故事结尾安排的“不复得路”“未果”等情节,虚虚实实,惝恍迷离,便是最堪寻味之笔。

三、研讨

(1)课文第一段景物描写的主要意图是什么?——为渔人进入桃源渲染了神秘气氛,也为桃源的美好作了铺垫。

(2)桃花源中的人“见渔人”,为什么“乃大惊”?——因为桃源与世隔绝久远,从来没有见过陌生人。

(3)桃花源中的人定居此处的原因是: (用四个字:避秦时乱)

(4)“此人一一为具言所闻”,渔人对桃花源人说了些什么?请根据你的历史知识和对课文的理解推测。——答案应是两方面:一是重大历史事件,如陈胜、吴广起义,楚汉相争,刘邦建立汉朝,三国鼎立,赤壁之战,三国归晋……。二是当时动乱、黑暗的社会现实和人民痛苦的生活。

(5)“此人一一为具言所闻,皆叹惋。”联系全文,你认为桃源人为什么叹惋?——为桃源外的世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃源外的人一直过着痛苦生活而叹惋。

(6)为什么桃花源中人说“不足为外人道也”?——因为他们害怕外人知道这个地方,扰乱、破坏他们与世隔绝的和平安宁生活。

(7)渔人离开桃源后,“便扶向路”,又“处处志之”,而后来寻找桃源的人“寻向所志”,却“不复得路”。作者这样写的目的是什么?——作者这样写的目的是使人觉得似有实无,似真而幻,暗示桃源是虚构的,在现实生活中并不存在。

(8)作者为什么虚构一个世外桃源?我们今天应当怎样评价?——虚构世外桃源,是作者不满社会现实的一种精神寄托。当时社会政治黑暗,战乱频繁,民不聊生。作者厌恶这一现实,向往美好社会,但又无法实现,就虚构一个世外桃源,寄托自己的政治理想。

——这在一定程度上反映了广大人民反对剥削压迫,反对战争的愿望,也是千百年来被压迫人民的理想境界。但这理想境界不过是一种理想化了的小农经济下的田园生活,而且是一种不可能实现的空想。

(9)

本文出的四个成语是:——豁然开朗,世外桃源,无人问津。

四、拓展延伸

1.有人认为《桃花源记》中的“渔人”不讲诚信,你觉得“渔人”的品行如何?

参考:以今天普遍提倡的“诚信”道德观而论,我们说渔人确实言而无信;但渔人抑制不住自己的好奇心,一心想了解这个美丽的世界,说明了他的向往,也是一般老百姓对自由美好生活的向往。

2. 渔人复求不得,刘子骥“欣然规往”,“未果”,“后遂无问津者”,这一结尾的蕴籍何在?

明确:陶渊明心怀理想,为我们设计了“世外桃源”这样一个优美的境地,然而,残酷的现实、卑微的处境让他同时感觉到这一理想的实现是断然不能的,故文末以此隐忍之笔含蓄收之,多少反映了他心中希望之火的熄灭。

3. 生活在东晋的陶渊明描绘了这样美好的境界,却是并不存在的,而生活在今天的你们,已经拥有了美好幸福的今天,一定对明天有着更为美好的憧憬。你希望自己生活的未来社会是什么样的呢?请用美丽的语言加以描绘。

作者生活在东晋末期,当时社会政治黑暗,兵连祸结,民不聊生。联系当时的社会背景,说说这篇课文表达了作者怎样的社会理想,我们对这种社会理想应该怎样评价。

陶渊明生活在东晋末期,当时社会政治黑暗,兵祸连结,民不聊生。本文是他57岁时所写的《桃花源诗》前面的小序。当时作者已隐居多年,对农民的苦难深有感触。在本文中他虚构了一个宁静安乐的世外桃源。这里,人人劳动,自耕自食,没有阶级,没有压迫和剥削,没有战乱,人们过着安居乐业、友好和睦的生活。这个“世外桃源”,寄托了作者的社会理想,这样的理想社会反映了人民反对压迫、反对战争的愿望,同时也批判了当时的黑暗现实,因而具有一定的积极意义。但它又多少带有原始共耕生活的痕迹,表现了一定的复古倾向;在阶级社会中也只能是一种幻想,是不可能实现的,这又是作者逃避现实的思想的反映。

板书设计: “忽逢桃花林” (风景幽美)

发现桃花林 “芳草鲜美,落英缤纷” (增添神秘色彩)

“土地平旷…鸡犬相闻。” (环境优美宁静)

进入桃花源 “其中往来…并怡然自乐” (生活安乐幸福)

“便要还家…皆出酒食。” (民风淳朴好客)

离开桃花源—— “处处志之” (为下文作铺垫)

再寻桃花源—— “遂迷,不复得路” (再添神秘)

作业设计:

1. 完成《课堂内外》第二课时习题。 2. 熟读并背诵课文

,