双钩《集王圣教序》

临摹之别“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。临书易进,摹书易忘,经意与不经意也。夫临摹之际,毫发失真,则神情顿异,所贵详谨。”

临写容易失去古人字形结构,但能得到古人的笔意;摹写容易得到古人的字形结构,但会失去古人的笔意。临写容易进步,摹写容易忘,这是经意与不经意的区别。临摹时有丝毫失真,就会面目全非,所以必须仔细、谨慎。

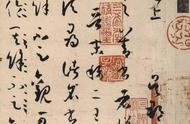

临《集王圣教序》1

帖临的时候,的确会忽略字形位置。就拿我来说,总是把目光放在了笔画和笔画之间的关系上,最终笔画写的与帖相似,字形却已相差甚远。虽然很少摹帖,但可以想象在字帖上覆一张白纸,透过白纸看到字帖中的字,顺着字迹描,的确能得其字形位置。

临帖需要动脑子,摹帖比葫芦画瓢。

临帖是经意的,时刻要注意笔画的角度与走向,还要不停地思考上一笔怎么写的、下一笔怎么接的,甚至揣测古人当时为什么这么写;摹帖是不经意的,白纸覆在字帖上,不需要思考,只需照着字迹描就行。

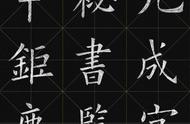

临《集王圣教序》2

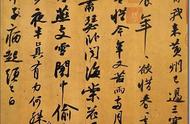

摹帖例证“世所有《兰亭》,何啻(chì)数百本,而定武为最佳。然定武本有数样,今取诸本参之,其位置、长短、大小,无不一同,而肥瘠、刚柔、工拙要妙之处,如人之面,无有同者。以此知定武虽石刻,又未必得真迹之风神矣。字书全以风神超迈为主,刻之金石,其可苟哉!”

流传世间的《兰亭序》版本很多,最好要数《定武本》。然而《定武本》又有几个版本,放在一起比较,字形、长短、大小都差不多,而肥瘦、刚柔、工拙等微妙处就像人脸一样,没有相同的。可见《定武本》虽是石刻,也未必得原迹精神。书法都是以精神超逸为主,从纸上移刻到石头上,难道可以马虎吗?

《兰亭序》局部

相传,《定武·兰亭序》是由欧阳询根据王羲之的原迹摹写刻石的,是诸本中最接近原迹的。目前刻石已不存,常见的两个拓本为《柯九思本》和《独孤本》。

比较之下,两本的字形差不多,但细节的地方有出入,最明显的是:一个瘦,一个肥。

摹写的是外形轮廓,笔法上难免不会夹杂摹写者自己的东西,所以微妙处才会像人脸一样。当然,姜夔也没有见过《兰亭序》真迹,只是对比摹本以后得出的猜测性结论。同卵双胞胎尚有区别,何况两个不同的人写的字呢?