1958年9月12日,他和助手谢泼德(MShepherd)给阿德考克和组里的其他同事演示了他的实验。他紧张地将十伏电压接在了输入端,再将一个示波器连在了输出端,接通的一刹那,示波器上出现了频率为1.2兆赫兹,振幅为0.2伏的震荡波形。现代电子工业的第一个用单一材料制成的集成电路诞生了。一周后,他用同样的方法成功地做出了一个触发电路。他的电路和后来在硅晶片上实现的集成电路相比,样子非常难看。但是,它们工作的非常好。它们告诉人们,将各种电子器件集成在一个晶片上是可行的。

这就是获得2000年诺奖那个人对于芯片的启蒙。

仙童也涉足集成电路,1959年1月底,仙童半导体(Fairchild Semiconductor)的诺伊斯也有了集成电路的想法。诺伊斯曾是肖克利公司的技术负责人,仙童半导体著名的“叛逆八人帮”领袖。他的想法基于仙童创始人霍尼(Jean Hoerni)的平面工艺(Planner Process)和硅晶片上的扩散技术。平面工艺是在硅片上加上一层氧化硅作为绝缘层,然后,在这层绝缘氧化硅上打洞,用铝薄膜将已用硅扩散技术做好的器件连接起来。这样的话各器件之间就会有良好的电绝缘,而且绝缘氧化硅可以保护硅片上的器件。但是这一工艺只适用于硅晶体。

可惜这个诺伊斯没有活到2000年,也许老天早就选好了真命天子,2000年跟他无缘。

他于1923年11月8日,出生于美国中西部堪萨斯(Kansas)州的杰弗逊城(City of Jefferson )。父亲赫伯特·基尔比(Hubert Kilby)和母亲薇娜·基尔比(Vina Kilby)都是伊利诺伊大学香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)的毕业生。他四岁时,他们一家搬到了萨琳娜(Salina)。在那里,他父亲是一位优秀的电气工程师,还拥有一家小型电力公司——堪萨斯电力公司(Kansas Power Company)。他从小就经常跟父亲一起去父亲公司的发电厂,经常看父亲和发电、输电设备打交道。从那时起,他就立志成为一个和父亲一样的电气工程师。

他十岁时,他父母带他参观了芝加哥(Chicago) 的世界博览会,他对博览会记忆最深刻的是未来城市的那部分。那里展出了汽车、高速公路,还有一个侧面挡板被打开的火车头,孩子们可以看见火车是怎么工作的。一个悬索滑车,可以把人直接送到一个人工湖的对岸。他知道,未来会和现在大大的不同,他要参与这种改变。暑假期间,他的父亲常常带他去公司。他在那里看到了电气工程师的父亲是怎样工作的。同时也接受了父亲给工程师的定义:“一个能用一块钱完成一般人用两块钱完成的工作的人,就是工程师。”

他对体育兴趣不大。他把业余时间花在拆卸家里的东西上,他拆过钟表、无线电、玩具。也修理家里的电器,如烤箱等。他一家在萨琳娜住了十年后,他们搬到了Great Bend。他父亲鼓励他和他的妹妹读书,也为他和妹妹订了好多杂志,其中的大众科学(Popular Science )和大众机械(Popular Mechanics ),对他的影响极大。

走上电子之路

1937年,他的父亲在当地建立起了一个业余无线电通讯网络。他第一次看见了如何架设天线,检测信号。在帮助父亲工作的同时,他认识了两个比他大十几岁的业余无线电爱好者(HAM)。这两个人教会了他莫尔斯码和发报技术,他们指导他组装了一台发报机。还鼓励他去考HAM执照。很快,他就拿到执照了。他经常同世界各地的HAM通话,最远到了古巴和夏威夷。

他就读于Great Bend高中。此时的他身高二米,戴着眼镜。他的功课并不是很好,平均成绩为B。教他理科的老师对他影响不大,是一位历史老师激发了他对学术的热情。她让他认识到了必须在生活中发掘出自己最大的能力,并以此为自己的生活目标。他家不缺钱,但暑假期间,他还是去干农活或是在父亲的厂里当临时工。这些暑期工作对他的影响是,他决定今后绝不做体力劳动者。

高中期间,他除了工程师外,从未想过会去做其他的工作。1941年,他高中毕业,以三分之差未能进入当时美国最好的工学院——麻省理工学院,这件事让他一生耿耿于怀。他来到他父母就读的伊利诺伊大学香槟分校就读本科。入学不久爆发了珍珠港事件,大二的他加入了美军,成为一位无线电通讯设备维修员,来到了印缅战场。他在那里一呆就是几年,他曾随史迪威将军在中国作战过六个月。他后来说过:“学校外面的事情能让你很快成熟。当问题发生时,你必须面对它们,想出办法,解决它们,然后你就进步了。”

二战结束后,他回到大学继续他的学习,学费由军队承担。当时的大学电机系,正在从传统的电力工程,转向电子工程。他发现,好老师都是教传统的电力工程的教授。电子工程教授,则大多是来自军队,那些在的二战中使用过雷达和无线电的军人。

1947年,他获得电子工程学士学位。毕业时,有三个公司给了他工作。一家是有名的通用电气(General Electric),一家是伊利诺伊贝尔(Illinois Bell),还有一家是全球联通(Globe Union)在米尔沃基(Milwaukee)的中心实验室(Centralab)。

他选择了中心实验室,他一边工作一边在威斯康辛大学米尔沃基分校(University of Wisconsin at Milwaukee)功读硕士学位。这一期间,他和芭芭拉·安吉斯(Barbara Annegers)结婚,几年后,他们有了两个女儿。他于1950年获硕士学位。

中心实验室一共有四十个工程师。他在一个八个工程师的小组里工作。中心实验室的产品是当时最先进的电子产品,他们曾在二战期间第一个用印刷电路工艺来制造电路。如今,他们准备把各种不同材料的薄膜印在陶瓷上,再在上面插入真空管,目的是将电子线路小型化,并以此来制造助听器、无线电收音机、和电视。

他大量阅读了当时有关微型化电路的论文。他很快就了解到了贝尔实验室发明的晶体管,他很清楚,晶体管是电子线路的最好器件。在听了晶体管发明人巴丁(John Bardeen)在米尔沃基的一次演讲后,他对晶体管的兴趣就更大了。1952年,他所在的公司从贝尔实验室取得了生产晶体管的专利许可,费用只有2万5千美金。他被公司派到贝尔实验室参加为期两周的晶体管技术研讨会。与会期间,他尽可能地学习各种晶体管制造工艺和晶体管理论。回到公司后,他组建了一个三人研发小组。他们制造了一些晶体管制造设备,同时也长出了晶体,做出了晶体管。他们用晶体管和电阻、电容一起制造出了放大器,并投放了市场,但利润不大。当时晶体管最大的市场是国防工业,但国防工业需要的是硅管,不是锗管。

他在中心实验室的十年里,获得了十几个专利。但他也发现,在中心实验室工作已经无法实现他心中的微型电路梦想了。对基尔比来说,晶体管是未来。硅才是通往未来的电子材料。但中心实验室对硅没有兴趣。

对集成电路的初步想法

科技进步总是由一连串梦想推动的,集成电路也不例外。有了固态电子器件晶体管之后,集成电路的出现是迟早的事。常用的电路一般由五种器件组成:具有放大作用的晶体三极管、具有整流作用的晶体二极管、电阻、电容和电感。电阻、电容和电感,人们在二十世纪之前就很熟悉了;晶体二极管早在19世纪下半叶,人们就会制造了;到了1948年,晶体三极管也被贝尔实验室的肖克利、巴丁和布莱顿(Walter Houser Brattain)发明了。于是,怎么把这些器件做在一起,再按电路功能连接起来,就成了一件非常重要的事了。1952年,英国皇家雷达研究所(Royal Radar Establishment)的杰夫·达默(Geoff Dummer)就提出了集成电路的想法:把一个电路所需的晶体管和其它器件制作在一块半导体上。但这是一个人人都能想到的想法,但没人能找出一种工艺来实现它。1950年代初期,尽管晶体管工艺还很粗糙,但只要对当时的流行的晶体管工艺进行深入思考,把这些已有的工艺整合起来,就有可能制造出这样一种新型的固体电子电路,即集成电路。这个百年一遇的机会,落到他这个身高两米,性格温和稳重的工程师身上。

1956年初,他在贝尔实验室的第三次晶体管研讨会上,学到了杂质扩散工艺。他一直工作在晶体管和集成电路工艺的前沿上,但中心实验室并不想在硅上面投资。于是,他开始向有晶体管科研能力的公司发个人简历,希望能在那些公司里实现自己的想法。他面试了IBM、摩托罗拉(Motorola)、德州仪器等公司。1958年5月,他加盟了当时刚从海上石油钻探设备转行到电子设备上的德州仪器。TI从贝尔实验室取得了制造晶体管的专利许可,第一个制造出了硅晶体三极管。TI也是美国国防部的电子设备微型化计划的合作伙伴之一。TI是当时最大的硅晶体三极管的制造商。他觉的TI的阿德考克研发小组,“已经准备好了做出一些与众不同的事情。”在他眼里,威利斯·阿德考克(Willis Adcock)是一个非常严肃认真的工程师。

阿德考克小组正在为军方做一个叫“微型模块”(Micro Module)即平面电子器件的项目。他对此没什么兴趣。但因为刚刚加盟TI,他没有多少假期,TI位于极其炎热的德州达拉斯(Dallas Texas),暑假期间绝大部分员工会去度假。1958年暑假,他因为是新员工没有多少假期,因此无法和其他员工一样去别处度假避暑。整个TI只有极少数人在工作。他此时正好有时间静静地思考如何开发自己感兴趣的新工艺。他有十年的制造印刷电路的经验,他很清楚TI的竞争力在于硅,但硅工艺的缺点是造价高。他很快就认识到了TI最好的电子产品将是在硅片上制作出各种不同的电子器件,再把它们连接起来。当时的形势是:每一种基本器件,都已有了制造它的最好材料。但基尔比的直觉告诉他,电路所需的所有器件都可以用硅一种材料来制作。

他对集成电路想法的笔记

看到这里我就不卖官司了,他就是2000年诺贝尔物理奖获得者——杰克-S-基尔比

时间回到2000年,北京时间10月10日17点45分,瑞典皇家科学院宣布,将本年度诺贝尔物理奖授予三位科学家,他们是俄罗斯圣彼得堡约飞物理技术学院的若尔斯-阿尔费罗夫、美国加利福尼亚大学的赫伯特-克勒默和德州仪器公司的杰克-S-基尔比。以表彰他们为现代信息技术的所作出的基础性贡献,特别是他们发明的快速晶体管、激光二极管和集成电路(芯片)。

他们三人将分享900万瑞典克朗(约合91万6千美元)的奖金。阿尔费罗夫和克勒默将得到其中的一半,他们发展了应用于蜂窝电话的半导体技术。而来自德州仪器电子部门的基尔比因为在发明集成电路、高速电脑芯片中所作的贡献而获得另一半奖金。

基尔比对当时的微型电路工艺非常清楚,在他的诺贝尔奖获奖感言中,他把它们归纳为三类:一种方法是把各种器件做成同样大小和形状,使电路连接变得很简单;第二种方法是用薄膜来制造各种器件,不能用薄膜做的器件后加上去;第三种方法更为彻底,就是在一种材料中,制造出一种全新的结构,并用它做出一个完整的电路。

在基尔比眼里,这些方法最大的问题是制造这样的电路需要不同的材料和工艺。基尔比早就知道除了电感之外,其他的电路基本器件:电阻、电容、二极管、三极管都能在一种材料上制作出来。所以在一种材料上做出所有电路需要的器件才是电路微型化的出路。

集成电路的面世

1958年7月24日,基尔比在工作笔记上写到:“由很多器件组成的极小的微型电路是可以在一块晶片上制作出来的。由电阻、电容、二极管和三极管组成的电路可以被集成在一块晶片上。”他在这一天记下了五页关于如何把这几种器件集成在一起的想法和实际应用,基尔比甚至构想了一个用这一方法生产一个具有完整功能的电路的工艺流程。基尔比的想法很简单,就是把这几种器件制作在同一块晶片上,然后将它们连成一个具有完整功能的电路。利用当时由贝尔实验室开发出的扩散(Diffusion) 技术和物理气相沉积(Physical Vapor Deposition)技术在一块晶片上实现这几种器件,并非难事。

等到研究小组里的其他同事回来时,基尔比向阿德考克提出了用一种材料制作一个触发电路的方案。阿德考克同意了基尔比的想法说“这是好像挺麻烦的”,但阿德考克让他尝试一下。基尔比先用硅做出了分立的电阻、电容、二极管、和三极管,然后再把它们连成了一个触发电路。1958年8月28日,基尔比就完成了这一尝试。结果令人非常满意。

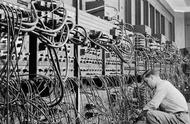

基尔比发明的第一个集成电路

既然能用单一材料硅制作这些分立器件,就能把这些器件做在一起。基尔比立即行动起来了。当时的TI,已有了几种锗器件。并能把把金属蒸发在锗管的发射极和基极上,再用蚀刻技术做成接触点,然后连接起来。基尔比得到了几张这样的锗晶片,他决定用它们做两个电路。他先在锗晶片上制造出三极管,然后在纯锗晶体中少量掺杂做成电阻,最后用反向二极管做出电容,再用金线将它们连成一个Phase-Shift Oscillator。两个助手把制成的电路切割成0.12x0.4英寸大小的成品。

基尔比一共做了三个这样的电路。1958年9月12日,基尔比和助手谢泼德(M Shepherd) 给阿德考克和组里的其他同事演示了他的实验。基尔比紧张地将十伏电压接在了输入端,再将一个示波器连在了输出端,接通的一刹那,示波器上出现了频率为1.2兆赫兹,振幅为0.2伏的震荡波形。现代电子工业的第一个用单一材料制成的集成电路诞生了。一周后,基尔比用同样的方法成功地做出了一个触发电路。基尔比的电路和后来在硅晶片上实现的集成电路相比,样子非常难看。但是,它们工作的非常好。它们告诉人们,将各种电子器件集成在一个晶片上是可行的,这就是芯片的雏形,也可以说是世界上第一款芯片。