迟子建小说《额尔古纳河右岸》,记述了生活在大兴安岭原始森林里的游猎民族,鄂温克人的生存状况和近百年的沧桑巨变,直至民族消亡。小说蕴含了异常丰富的思想内容,也充满着对大自然的热爱与敬畏,对一切生命灵性的关爱和礼赞。然而,读至最后一页,合上书的那一刻,闭上眼睛,能让我回味最多的内容,却是死亡。

不唯《额尔古纳河右岸》,在迟子建的每一部小说里,几乎都有死亡的场景。她不仅善于描写死亡,甚至热衷于描写死亡。我想之所以如此,或许是因为她在生活中有过太多对于死亡的深切感悟。

迟子建出生在中国最北端的漠河县北极村。小小的村落里,每个人的死亡都会被无形中放大。而亲身经历更能让她刻骨铭心。早年丧父,她写作了《白雪的墓园》;结婚仅四年,迟子建的丈夫便在意外的车祸中不幸身亡,她又因此而创作了《世界上所有的夜晚》。书中写道:

我想把脸涂上厚厚的泥巴,不让人看到我的哀伤。

小说讲述了女主人公因车祸丧夫后独自远行,在异乡目睹无处不在的苦难、不公和死亡后得以解脱的故事。这显然是迟子建自己的心路历程。因此,她笔下的死亡,从不去做病态的极端展示,不刻意渲染悲伤的氛围,而是哀而不伤地点到为止。在众多人物面对死亡的态度上,表现生命的美感与伤感。迟子建的小说中,死亡仿佛是生命的另一种形式,是其精神的历练与拯救。所以我在她的文字中,读出了“死亡美学”的色彩。这些死亡,当然是作家自身对于生命的独特理解。

虽说死和生一样,是生活中的平常事。然而,人们面对死亡时,却又总是那么凝重,甚至避讳谈及。就连大成至圣先师的孔子都言“未知生,焉知死”。我却想说:未曾深刻地思考死亡,真的可以轻易领会生的意义与价值吗?

《额尔古纳河右岸》写作的缘起,其实也是因为死亡。迟子建曾看过一篇报道,说的是一个叫柳芭的鄂温克女画家的故事。她凭借才华走出森林,大学毕业工作不长时间后,又辞职回到森林,最终却在困惑中投河自尽。

丰富的死亡意象真实世界中的柳芭,在小说里化身为“我”的孙女依莲娜,她在画完最后一幅画后投身河流。《额尔古纳河右岸》描写死亡的目的不在于死亡事件本身,而是将死亡作为一种文学意象贯穿全书。小说中的死亡呈现出多种形态,有婴儿的夭折,有冻死,有自*,有被*,有衰老、疾病,有意外,甚至还有吓死等等。

森林中很多冬季出生的孩子,常因严寒而导致夭折。鄂温克人会将夭亡的婴儿装进白色布袋,仍在向阳的山坡上。使她们像凋零的花朵一般,回到大自然的怀抱。这一幕常被描述得美丽、圣洁,在白雪覆盖的森林里,让死亡也不再冰冷,仿佛有了温度。

“我”的父亲林克,是在大雨天外出被雷电击中身亡的。鄂温克人的观念中,自然界中的一切都由神灵掌控。尼都萨满将“风葬”林克的平台搭建得很高,因为林克是被雷神带走的,所以要让他距离神更近些。本属凄惨的死法,在小说中得以升华。而“我”的感受,原文这样写道:

父亲走了,他被雷电带走了。从此后我喜欢在阴雨的日子里听那“轰隆轰隆”的雷声,我觉得那是父亲在和我们说话。他的魂灵一定隐藏在雷电中,发出惊天动地的光芒。

爱跳舞的达玛拉,在儿子鲁尼的婚礼上跳了一整夜的舞,长眠于篝火旁的草地上;尼都萨满和后来做了萨满的妮浩,也都是在长时间的跳神舞后死去;老达西和他的“神鹰”,为复仇与狼厮*而死;瓦罗加被黑熊咬死……

金得因不满母亲定下的婚姻,于婚礼结束后上吊自*。并且他选了一棵枯树,因为按照族规,吊死人的树是要连同死者一起火葬的。即便是死,作者也要突显人性之善。所以,这些死亡的背后,都藏着秘密,需要细致的读者用心发掘。

而最耐人寻味的死亡,当属妮浩失去的那些孩子们。妮浩共*并生养六次,每次跳神救活一个人,自己就会死去一个孩子。直到小女儿贝尔娜因此逃走。妮浩为救活别人的孩子,先后失去四个自己的孩子。用妮浩自己的话说:“天要那个孩子去,我把他留下来了,我的孩子就要顶替他去那里。”

这些死亡情节的描写,有个共同特点,就是平静而低沉,如山花开落般静谧、自然。这些形形色色的死亡意象,真正昭示的,也是生生不息的另一面,是这个民族绝不会因为这么多的死亡而消亡的真相!相反,最终使其消亡的,恰是为了让他们换一种看上去似乎更美好的活法。

风葬:让灵魂被森林和天空拥抱“风”的意象,在《额尔古纳河右岸》中也有十分重要的意义。“我”有一个出生两天便夭折的姐姐,因为大风掀起了她们森林中的房子“希楞柱”的一角,“我”的姐姐还没有名字,便受风寒而死。

风可以将生命无情地带走,也能送来新的生命。作者将晚上在希楞柱里听见的风声分作两类,一类是自然界的风声,是森林与大地的呼吸;一类是相爱的人们共同制造出的“风声”,新生命就诞生在这样的“风声”里。

生,因“风”而至;死,归于风中。鄂温克人婴儿夭折,只需装进白布口袋,仍在或埋在向阳的山坡上,而成人死去则可以选择“风葬”。按照小说中描述,风葬的方法,就是找到排成方阵相对而生的四棵大树,在上方的树枝上用木杆搭出横梁,做成平面。然后将尸体头朝北,脚朝南地放上去,再在其上覆盖树枝。

和《狼图腾》中描述的,死后尸体丢在草原上喂狼,以及为人们所熟知的藏族的天葬习俗一样,鄂温克民族的人们也相信,死亡只是灵魂与肉体的分离。而通过他们各自遵循着的墓葬习俗,可使灵魂顺利进入天堂,或尽快转世回生。

在我看来,风葬的习俗更体现着鄂温克人敬畏与热爱自然的精神。他们信奉的萨满教,认为天地之间,处处都有神灵。石头、河流、大树、火与风等,都由它们各自的神祇主宰。因而,风葬的目的在于拥抱自然,或被自然拥抱,也就是近距离地与神接触。小说中玛利亚死后选择了风葬,他的丈夫哈谢因此说道:

玛利亚不用抬头,就能看见太阳和月亮,小灰鼠会抱着松塔,跳到她身上和她玩耍……

庄子《齐物论》中对于生命的认识,可简单总结为“齐物我”和“齐死生”两个要点。庄周就是蝴蝶,蝴蝶就是庄周,物我平等没有差别;“方生方死,方死方生”,生与死一体两面。而这两点在《额尔古纳河右岸》中,都有具象化的体现。

“我”的姐姐列娜,小时候遇风寒病危,尼都萨满通过“神力”让一只驯鹿幼崽代替她去了那个黑暗的世界。而后文的“列娜之死”,是那只失去幼崽的母驯鹿,在部族迁徙途中主动俯身让列娜骑乘,结果使她睡着后冻死在途中。

“我”同丈夫外出打猎,曾因不忍而放过四只水狗的幼崽,“我”深信是因此才顺利*,生下长子维克特的。同时,又因为在曾经受孕的“碱场”,玛利亚打死过一只小鹿,“我”也因此早产而失去了一个孩子。

这种故意设置的巧妙的因果关系,让人以为生命之间是一种可以“代换转化”的平等关系。在这里,人的生命并没有比动物的更高贵。所以,如同小说中描述的那样,森林里的鄂温克人,无论猎到熊、鹿、兔子,哪怕是一只山鸡,在享受它们的过程中,都要为死去的生命举行“风葬”仪式。这一切,所传递出的观念便是“生命平等”和“物我一体”,也就是“齐物我”思想的生动体现。

前文也说过,妮浩每次跳神救活一个人,自己的孩子就会死去。而她并没有因此停止救人,她宁可把别人的孩子当做自己的孩子。失去孩子的妮浩,很快又会孕育出崭新的生命。如同庄子思想中的生死观,人们对此看作如天地般自然、平常。对“生”并不过分感到高兴,对“死”也没有过分厌恶,对生、死是一视同仁的。

结语所以,以《额尔古纳河右岸》为代表的,迟子建大多数作品中,对于死亡的表述和思想观念的传递,全都哀而不伤,充满温情之美。既没有歇斯底里般的情感宣泄,也不作凝重苦难式的气氛渲染;而是将死亡升华到诗意般的美学高度,以契合其文字所追求的“田园牧歌”式的空灵之美的境界。当然,能达到这样的境界,同作家对于生命的深刻理解和认知,以及丰富的人生经历是密不可分的。

回到《额尔古纳河右岸》中,死亡意象的作用其实和新生一样,都是循环往复、生生不息的象征。然而, 民族融合的历史潮流不可逆转,结局更无法改写。因此,唯一能做到的,便只有一曲挽歌话悲凉了。

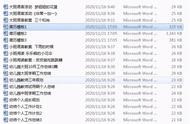

【相关阅读】

,