综上所述,柳永词书写汴京,并没有在词的世界中创造出崭新的都城主题,也没有比同时代的诗人赋家更懂得观察都城细节。如果把柳永词放在历代都城文学发展史中来观照,其基本主题与内容细节仍然显示不出实质性的创新之处。柳永写献颂应制词,唐人也写了很多长安应制诗;柳永写羁旅忆京词,唐人也写了很多“望京”诗,最著名的比如杜甫《秋兴八首》;柳永描绘汴京生活,唐人也不断书写长安风物人事,比如白居易《新乐府》组诗,其细节之丰富、刻画之精确,比之柳词有过之而无不及。因此,彻底抛弃浅显的题材视角以及局限的体裁视角,转从话语系统视角来研究柳词的汴京书写,是窥见其真实创造力与独特魅力的有效途径。

二、天气与行走:柳永词如何制造汴京

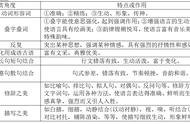

文学话语系统应该包含哪几个要素?学界没有共识。笔者尝试提出一个初步的理论框架,即词汇、修辞、结构、观念四要素。所谓文学话语系统,就是特定观念与一整套技巧的总和,这套技巧包括词汇使用的技巧、具体修辞手法的运用技巧以及谋篇布局的结构技巧。如果没有特定观念作为表达目的,那么就只有语言系统,没有话语系统;如果没有稳定且成套的技巧,那么就只有散碎的话语,而没有话语的系统。文学话语系统可以维系于时代、作者、题材、体裁而存在,意味着不同时代、不同作者、不同题材类型、不同体裁类型的文学作品,都可能拥有独立且独特的话语系统,用来表达特定个体、群体、领域所集中关注的观念。本节着重探讨柳词技巧,下节则进一步分析观念。

学界对柳词技巧的理解通常是:对于词汇,学界关注点在“俗语”或“口语”[ 19 ];对于修辞手法,学界关注点在“对句”[ 20 ];对于结构技巧,学界关注点在“以赋为词”或“铺叙形容”,并常对“领字”或“虚字”特别关注[ 21 ]。笔者以为,柳词一方面拥有一些整体性的、有个人特色的话语技巧,另一方面在从事不同题材创作时又对这些技巧进行了不同程度的取舍应用,或者开发出一些服务于特定题材的技巧。具体题材具体分析,是深化审美研究的有效途径。

柳词书写歌妓,使用了大量俗语,但书写汴京却很少使用俗语,而且其词汇皆无新颖之处。对于最能见出艺术创造力的比喻修辞,柳永的运用更令人失望。他将天比作水,将女人比作花木莺燕,将风景比作画屏锦绣,不但无创意,而且多重复。他在铺叙、对仗的时候,也极多雷同之语。比如“绿娇红姹”、“共绿蚁、红粉相尤”、“绿阴红影”、“尤红殢翠”、“繁红嫩翠”、“眷红偎翠”,都是红配绿;“柳抬烟眼,花匀露脸”、“露花倒影,烟芜蘸碧”、“烟和露润”,都是“烟”对“露”。如果将统计范围扩大到全部柳词,雷同性会更明显,无怪清人钱裴仲抱怨说:“柳七词中,美景良辰、风流怜惜等字,十调九见。”[ 22 ]

柳词在书写汴京时,其词汇使用和修辞手法运用都没有展现出足够的艺术天赋。结合前文所论,我们甚至可以说,书写汴京的柳永词在基本主题、内容细节、词汇使用技巧、修辞手法运用技巧四个方面,都没有表现出明显的创造力和魅力。他仿佛使用了一批极为平凡普通的质料,但却搭建成了极为优美的建筑。因此,他在谋篇布局方面的结构技巧,除去学界总结的“铺叙”、“善用领字”等基本特征之外,应该还藏着很深的奥秘有待发掘。笔者以为,柳永词在制造汴京的过程中主要使用了两种结构技巧:笔者以为是结构技巧:一是叙写天气,二是描述行走。

笔者所谓“天气”,泛指各种天象变化以及相关的自然物态变化。在书写汴京的54首柳永词中,有33首以描写天气开篇,其中20首是以描写汴京天气开篇。相比之下,唐诗书写长安,开篇往往描写地理或建筑。我们先看几首唐诗:

卢照邻《长安古意》:长安大道连狭斜,青牛白马七香车。玉辇纵横过主第,金鞭络绎向侯家。龙衔宝盖承朝日,凤吐流苏带晚霞。……北堂夜夜人如月,南陌朝朝骑似云。南陌北堂连北里,五剧三条控三市。弱柳青槐拂地垂,佳气红尘暗天起。[ 23 ]

骆宾王《帝京篇》:山河千里国,城阙九重门。不睹皇居壮,安知天子尊。……三条九陌丽城隈,万户千门平旦开。……铜羽应风回,金茎承露起。[ 24 ]

岑参《登总持阁》:高阁逼诸天,登临近日边。晴开万井树,愁看五陵烟。槛外低秦岭,窗中小渭川。早知清净理,常愿奉金仙。[ 25 ]

李白《君子有所思行》:紫阁连终南,青冥天倪色。凭崖望咸阳,宫阙罗北极。万井惊画出,九衢如弦直。渭水银河清,横天流不息。朝野盛文物,衣冠何翕赩。厩马散连山,军容威绝域。伊皋运元化,卫霍输筋力。歌钟乐未休,荣去老还逼。圆光过满缺,太阳移中昃。不散东海金,何争西飞匿。无作牛山悲,恻怆泪沾臆。[ 26 ]

韦应物《登乐游庙作》:高原出东城,郁郁见咸阳。上有千载事,乃自汉宣皇。颓壖久凌迟,陈迹翳丘荒。春草虽复绿,惊风但飘扬。周览京城内,双阙起中央。微钟何处来,暮色忽苍苍。歌吹喧万井,车马塞康庄。昔人岂不尔,百世同一伤。归当守冲漠,迹寓心自忘。[ 27 ]

白居易《登观音台望城》:百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。[ 28 ]

以上唐诗中,长安城的地理与建筑奠定了全诗基调,构成了全诗框架,是诗人最想强调的都城特征[ 29 ]。而天气因素总是附着于空间,修饰着不断推移、展开的空间,如“北堂夜夜”、“南陌朝朝”、“万户千门平旦开”、“晴开万井树,愁看五陵烟”、“渭水银河清,横天流不息”。从空间特征或情感逻辑来看,这些诗的结构是清晰的,但从天气、时间的角度来看,则大多是混乱、跳跃乃至模糊不清的。韦应物诗虽勾勒出较清晰的时间线索(从白天到日暮),但相关的天气描写依然薄弱。比如“微钟何处来,暮色忽苍苍”,与其说在写天气,不如说在借景抒情。

柳永词往往在开篇集中描写天气,然后又常在篇中各处点缀一些天气现象,从而勾勒出时间的不断推移,塑造出清晰而丰满的时间特征,所以笔者将此技巧归纳为:叙写天气,即不是静观天象,也不是借景抒情,而是用叙述笔调来描写天气变化的过程。比如:

《倾杯乐》:禁漏花深,绣工日永,蕙风布暖。变韶景、……银蟾光满。……嘉气瑞烟葱蒨。……龙凤烛、交光星汉。……向晓色、都人未散。

《柳初新》:东郊向晓星杓亚。报帝里、春来也。柳抬烟眼,花匀露脸,……杏园风细,桃花浪暖,竞喜羽迁鳞化。

《破阵乐》:露花倒影,烟芜蘸碧,灵沼波暖。金柳摇风树树,……霁色荣光,……渐觉云海沉沉,洞天日晚。

《醉蓬莱》:渐亭皋叶下,陇首云飞,素秋新霁。华阙中天,锁葱葱佳气。……金茎有露,碧天如水。……夜色澄鲜,……南极星中,有老人呈瑞。……太液波翻,披香帘卷,月明风细。

《透碧霄》:月华边。万年芳树起祥烟。……端门清昼,觚棱照日,双阙中天。

《满朝欢》:花隔铜壶,露晞金掌,都门十二清晓。帝里风光烂漫,偏爱春杪。烟轻昼永,……巷陌乍晴,香尘染惹,垂杨芳草。

《迎新春》:嶰管变青律,帝里阳和新布。晴景回轻煦。……遍九陌、罗绮香风微度。……渐天如水,素月当午。……更阑烛影花阴下,少年人、往往奇遇。

《抛球乐》:晓来天气浓淡,微雨轻洒。近清明,风絮卷陌,……须信艳阳天,看未足、已觉莺花谢。

《甘州令》:冻云深,淑气浅,寒欺绿野。轻雪伴、早梅飘谢。艳阳天,正明媚,却成潇洒。……赖和风,荡霁霭,廓清良夜。玉尘铺,桂华满,素光里、更堪游冶。

《木兰花慢》:拆桐花烂漫,乍疏雨、洗清明。……风暖繁弦脆管,万家竞奏新声。

《长寿乐》:繁红嫩翠。艳阳景、妆点神州明媚。……竟寻芳选胜,归来向晚,起通衢近远,香尘细细。

在以上词作中,柳永总是完整展现天气变化的过程:从夜晚到清晨,从清晨到白天,从白天到日暮,从白天到月夜,从月夜到白天,从夜晚到夜深,从晴到雨,从雨到晴,从雪到晴,等等。如果说前面那组唐诗给人的整体感觉是:长安的空间容纳了长安的天气;那么,这组词给人的感觉则是:汴京的天气笼罩了汴京的空间。于是,柳永塑造出风云卷舒、绵绵不尽的时间特征。

柳永还频繁在词的下阕使用一种结尾技巧,即表达坚定的姿态或强烈的愿望,让时间特征无休无止地延续下去,宣泄着欲罢不能的甜蜜与痴狂。比如:

《迎新春》:随分良聚。堪对此景,争忍独醒归去。

《看花回》:忍负芳年。笑筵歌席连昏昼,……赏心何处好,惟有尊前。

《抛球乐》:对绿蚁翠蛾,怎忍轻舍。

《甘州令》:好时节、怎生轻舍。……素光里、更堪游冶。

《木兰花慢》:拚却明朝永日,画堂一枕春酲。

《长寿乐》:愿长绳、且把飞乌系。任好从容痛饮,谁能惜醉。

这样的结尾,会让人觉得日月轮转、晴雨不定的天气画卷,并没有随着词的结束而结束;词中的天气与时间,具有感染真实生活的魔力。

柳永高度重视汴京的时间特征,与其极为忽视汴京的空间特征是密切相关的。在54首柳词中,竟无一处明确指称汴京的地名或建筑名。柳永的指称方法有三:一是使用普泛的美称,如“凤楼”、“皇居”、“层城阆苑”、“层台芳榭”、“宝阶香砌”、“华阙”、“清都绛阙”、“锦街香陌”、“名园”、“朱门院落”等;二是使用数词,如“六街”、“都门十二”、“九陌”、“九衢三市”、“万家”、“万井”,这些数词或是泛指数量多,或是借用礼制中的都城空间结构或汉唐长安城的空间结构,比如“都门十二”出自《周礼·考工记》同时也是汉唐长安城的真实建制,“六街”指唐长安城左右六街,“九陌”指汉长安城的八街九陌;三是直接借用汉唐长安城的地名或建筑名,如“太液波翻,披香帘卷”、“蓬莱清浅”、“金茎有露”、“露叆金茎”、“露晞金掌”、“过平康款辔”、“平康巷陌”、“莺啭上林”、“占断五陵游”等。

以上指称方法,无论视作借代还是用典,其实都是诗赋的常用技巧,只不过柳永对此种技巧进行了过度使用,从而显示出独特意义。在唐诗中,汉长安与唐长安往往是交织出现的,历史空间与现实空间交叠在一起,由于两座都城的实际位置非常接近,所以唐诗中的长安不但没有丧失空间特征,而且因为历史遗迹的加持而更显厚重博大。在柳永词中,远离汉唐都城的汴京却完全丧失了现实空间特征。柳永用美称、数字和旧名称所构造出来的都城世界,犹如汉唐长安的模糊影子,而与汴京实景相去甚远。对于汴京城的独特空间特征[ 30 ],比如一马平川的地势,水陆纵横的交通,三重方城的结构,分散的街市,临街的店铺酒楼,柳永词从未明写。唐人王建尚且描绘出当时的地方城市汴州“水门向晩茶商闹,桥市通宵酒客行”的独特景观[ 31 ],柳永却对此视若无睹。当他不断书写夜露下的“金茎”、“金掌”,或许他面对的只是汴京“大内”中高耸的一个檐角,那与汉武帝的承露台之间,不存在任何空间上的联系或形象上的相似。当他写下“凤楼临绮陌,嘉气非烟”,或许他正面对着一幢幢临街甚至侵街的店铺,卖茶供酒,热闹非凡,但他对于空间特征的吝啬描写,却让人觉得汴京街景与张衡《西京赋》“㕓里端直,甍宇齐平。北阙甲第,当道直启”[ 32 ]、曹植《美女篇》“青楼临大路,高门结重关”[ 33 ]、鲍照《代陈思王京洛篇》“凤楼十二重,四户八绮窗”[ 34 ]所展示的汉魏京洛旧都,并无二致。因此,夸张点说,柳永词中的汴京是一个被彻底架空的虚拟空间。笼统读去,仿佛楼台林立,巷陌纵横,栩栩如生;细究起来,则处处如梦幻泡影,不见实相。

然而,即便柳永站在一个类似网络游戏世界的虚拟空间中,他也需要进行空间移动,以应和时间流逝。汴京失去现实空间特征,不代表柳永失去空间感;他会制造一些主观空间特征。如前文所述,献颂应制词以帝王意志或身体为中心,而汴京生活词、羁旅忆京词则以酒筵歌席为中心,意味着这些柳词中存在两个主观空间:一是皇权空间,二是私人空间。它们不依赖具体的现实空间而存在,可以出现在许多地点、许多场合。两个空间之间的广阔地带,就是既不属于帝王也不属于作者的公共空间,它同样是一个主观空间。柳永书写汴京,正是通过缓慢的身体移动,在三个空间往返穿梭,静静地应和着天气变化和时间流逝。笔者将此种结构技巧称为:描述行走。骑马、乘车、步行,只要速度够慢,都可以称作“行走”。具体而言,柳永经常使用的是三种写法。

第一种写法是描述帝王的行走,勾连起权力空间与公共空间。比如《倾杯乐》写“翠华宵幸”,《御街行》写“宝辇回天步”,《破阵乐》写“凤辇宸游,鸾觞禊饮”。帝王停留或徘徊在皇权空间的边缘,直接面对公共空间。《破阵乐》还呈现了两种行走:上阕描写作者在金明池边的行走,下阕则描写帝王“宸游”,用一句“时见”勾连起二者。这些词的结尾也很值得琢磨:前两首都以臣民的祝愿收尾,《破阵乐》以游人的行走收尾,都倾向于表现一个平和融洽的公共空间,并不想强调皇权的威严感与笼罩感。

第二种写法是描述自身的行走,勾连起公共空间与私人空间。《甘州令》云:“玉人歌,画楼酒,对此景、骤增高价。卖花巷陌,放灯台榭。……玉尘铺,桂华满,素光里、更堪游冶。”这首词非常清晰地描述了柳永从酒筵歌席走向汴京街道的过程。但在大部分词中,柳永的写法是倒过来的:先描述行走在公共空间,再描述走回或走向私人空间。比如:

《迎新春》:帝里阳和新布。……遍九陌、罗绮香风微度。十里燃绛树。……香径里,绝缨掷果无数。……随分良聚。堪对此景,争忍独醒归去。

《抛球乐》:风絮卷陌,烟草池塘,尽堪图画。……是处丽质盈盈,巧笑嬉嬉,争簇秋千架。……少年驰骋,芳郊绿野。占断五陵游,……向名园深处,争泥画轮,竞羁宝马。取次罗列杯盘,就芳树、绿阴红影下。……恣幕天席地,陶陶尽醉太平,且乐唐虞景化。……对绿蚁翠蛾,怎忍轻舍。

《归去来》:灯月阑珊嬉游处。游人尽、厌欢聚。……歌筵罢、且归去。

《木兰花慢》:倾城。尽寻胜去,骤雕鞍绀幰出郊坰。……人艳冶、递逢迎。向路旁往往,遗簪堕珥,珠翠纵横。欢情。对佳丽地,信金罍罄竭玉山倾。拚却明朝永日,画堂一枕春酲。

《长寿乐》:是处楼台,朱门院落,弦管新声腾沸。恣游人、无限驰骤,骄马车如水。竟寻芳选胜,归来向晚,起通衢近远,香尘细细。……向尊前、舞袖飘雪,歌响行云止。

《凤归云》:恋帝里、金谷园林,平康巷陌,触处繁华,连日疏狂,……向玳筵、一一皆妙选。……尽堪随分、俊游清宴。(引者按:回忆汴京结束于此)

有时候,柳永会在词的开头极为简略地描述公共空间中的行走,然后径直走入私人空间。他通常将这样的行走称作“狂游”、“烂游”。比如《集贤宾》:“小楼深巷狂游遍,罗绮成丛。”《玉蝴蝶》:“是处小街斜巷,烂游花馆,连醉瑶卮。”《如鱼水》:“帝里疏散,数载酒萦花系,九陌狂游。良景对珍筵,恼佳人自有风流。劝琼瓯。”

第三种写法是也是描述自身的行走,词中的柳永也是从公共空间走入私人空间,但他在描述公共空间时加上了权力空间的影子。比如《长相思慢》、《透碧霄》、《满朝欢》三首,都是上阕写“严城”、“金茎”、“端门”、“双阙”、“金掌”、“上林”、“灵沼”等事物,经由“巷陌纵横”、“锦街香陌”、“巷陌乍晴”等场景的过渡,描述“过平康款辔”、“傍柳阴、寻花径”的行走过程,然后转入下阕对于酒筵歌席的描写。柳永将皇权空间设置为公共空间的背景,又从公共空间走入私人空间,显示了一种紧张关系:他在出仕之后,既要迎合皇权空间,又想躲避它。与上一组词不同,这组词的结尾都表达了痛苦之情。

柳永一方面喜欢描述自身行走,一方面又不断描述其他“都人”的行走。他常常将行走的主语变得模糊,称作“游人”、“少年”,实质上将自己也视作其中一员,将行走描述成了足以笼罩全篇的结构线索。为了表现此点,柳永经常使用三组词汇:一组是表示遍布感、充盈感的词汇,如“是处”、“触处”、“十里”、“倾城”、“占断”、“遍”、“布”、“满”、“簇”、“尽”、“度”、“恣”;一组是表示身体姿态与趋向的词汇,比如“向”、“过”、“游”、“就”、“对”、“寻”、“归”、“出”、“递”、“傍”;一组是直接表示公共空间的名词,如“巷陌”、“九陌”、“锦街香陌”、“香径”、“名园”、“通衢”、“路旁”、“郊坰”、“芳郊”。这些词汇本身并不精彩,但却对全词结构贡献甚大:它们充分塑造了行走的感觉,强调了行走的意义。无论柳永是否骑马乘车,无论走到何处,耗时多久,他仿佛永远都在漫步。他会不断穿越人潮,遇见无数身形、无数面孔;不断路过、逗留、对视、靠近、寻觅、走远、折返,用身体的姿势来表示空间的复杂,尽管他从未将现实空间准确刻画出来;他也会看见车马驰骤,也会自己纵横驰奔,但他更愿意强调的是“款辔”、“泥画轮”、“羁宝马”之后的步行与驻足。

以上三种写法表明,柳永似乎常常做“空间降级”运动:他让帝王从皇权空间缓缓降落到公共空间,又让自己从公共空间缓缓降落到私人空间;他自觉向个体经验倾斜或靠近,制造出非常生活化的身体感受,引领读者随之漫步、随之享受。相比之下,书写长安的唐诗无法提供这样的运动特征。首先,在前引6首唐诗中,作者描述了清晰、准确的长安现实空间,没有刻意营造主观空间,或者说,唐诗比柳词具有更强的写实性。其次,唐诗作者描写空间转移,是迅疾的乃至跳跃的,他们更喜欢描写车马的奔驰,或者干脆取消作者的身体姿态,以一种非常生硬的方式实现空间转移。比如《登总持阁》的写法,是登高望远,依次写不同方位的景观;《长安古意》的写法,则是在道路、贵府、娼家等区域之间不断实施场景切换。换句话说,柳词中的作者身体是以一种自然经验状态缓缓移动,而唐诗中的作者身体要么静止不动,要么简直如飞鸟疾风。后者的写法很可能沿袭了汉代京都大赋的传统,即以虚拟的身体描写现实的空间,而柳永则是以现实的身体描写虚拟的空间。

综上所述,柳永词制造汴京的技巧主要体现在结构方面,即常常通过叙写天气和描述行走,对汴京的时空进行重构。在诸多柳词中,汴京失去了现实空间特征,变成了一座依赖时间特征和身体经验而存在的虚拟性很强的都城。在羁旅忆京词中,柳永往往以最凝练的方式表达了自己对汴京的印象。比如《竹马子》:“指神京,非雾非烟深处。”《凤归云》:“更可惜、淑景亭台,暑天枕簟。霜月夜凉,雪霰朝飞,一岁春光,尽堪随分、俊游清宴。”《戚氏》:“未名未禄,绮陌红楼,往往经岁迁延。帝里风光好,当年少日,暮宴朝欢。”很显然,天气变幻与行走不定,成为汴京画卷的核心要素。这是柳永用词制造的汴京。

三、观念与文体:都城文学话语的新开展

如前文所述,文学话语系统可以维系于时代、作者、题材、体裁而存在。都城文学话语,就是维系于都城题材而形成的一套观念与技巧。这套话语系统在不同时代、不同文体、不同作家那里,当然有不同表现,但整体上呈现出一些共同属性,比如通常表达了附和皇权的观念,通常重视刻画空间特征从而在词汇、修辞、结构三方面都形成一些技巧传统,如地理词、建筑词、祥瑞词的使用,帝王典故、宏大比喻、精工对仗的运用,铺陈排比的结构,等等。柳永词书写都城,首先继承了这套话语系统,其次才是根据汴京特点、北宋风气以及词体特质,发展新的话语属性,建立新的话语系统。新旧系统之间,并不是以此代彼的关系,而是旧枝开新花的关系。柳永词的结构技巧与观念,是其主要开新之处。上节探讨了结构技巧,本节进一步探讨都城观念及其与结构技巧的关系。

笼统来看,柳词的都城观念无非“附和皇权”。所谓“附和皇权”,意味着都城文学始终以各种方式呈现皇权的存在并表达对皇权的归附与赞美。但如何附和皇权,或者说附和皇权的哪一种特征,却能见出鲜明的时代差异。唐诗书写长安,“不睹皇居壮,安知天子尊”通常是潜台词,显示出“塑造权威”的意识。比如在《侍从宜春苑奉诏赋龙池柳色初青听新莺百啭歌》中[ 35 ],李白站在“侍从”立场描写宜春苑的空间特征以及帝王的形象,骄傲而欣喜地将自己也塑造为“权威”的一部分:“东风已绿瀛洲草,紫殿红楼觉春好,池南柳色半青青。……是时君王在镐京,五云垂晖耀紫清。仗出金宫随日转,天回玉辇绕花行。……新莺飞绕上林苑,愿入箫韶杂凤笙。”而在著名的《秋兴八首》中[ 36 ],杜甫全面、准确、严肃地描绘了长安的空间特征,从宫廷一直写到渼陂。他刻意淡化了身体经验,从而强化了“权威”;他不断回忆着“帝王的长安”以及“长安中的我”。相比之下,柳永却在书写着“我的汴京”或“我们的汴京”。黄裳《书乐章集后》云:“予观柳氏乐章,喜其能道嘉祐中太平气象,如观杜甫诗,典雅文华,无所不有。是时予方为儿,犹想见其风俗,欢声和气,洋溢道路之间,动植咸若。令人歌柳词,闻其声,听其词,如丁斯时,使人慨然有感。”[ 37 ]谢维新《古今合璧事类备要》载:“范蜀公少与柳耆卿同年,爱其才美,闻作乐章,叹曰:‘谬其用心。’谢事之后,亲旧间盛唱柳词,复叹曰:‘仁庙四十二年太平,吾身为史官二十年,不能赞述,而耆卿能尽形容之。’”[ 38 ]这两则材料说明,柳永词表现了一种史书所不能明确揭示的“太平气象”;根据黄裳的理解,此种气象主要表现为“洋溢道路之间”的“风俗”。尽管黄裳所谓“嘉祐中”,范镇所谓“仁庙四十二年”,推迟或局限了柳词所书写的时代,但两人对“太平”的感悟基本符合柳词实情:柳永并不想强调皇权本身的形象特征(这点他和杜甫不同),他希望表现皇权对于社会人心、日常生活的影响效果。换句话说,柳词不去塑造“权威”,而去表现“风俗”。

相较于汉唐,北宋皇权本身发生了变化。一个显著表征是,“皇帝与士大夫共治天下”的观念深刻影响了政治架构和政权运行[ 39 ]。就北宋都城政治而言,另一种观念也不容小觑,即“天子与民同乐”。它常常被认为是一种难以直接影响政治的象征理念。不过,都城中的“同乐”却是完全可以落实并具有重大意义的:帝王与都城民众建立直接联系,并且将此种联系宣传为天下范围内的君民关系的范本。妹尾达彦指出,从唐代后期开始,“比起将王都作为宇宙模型、宇宙哲学性礼仪之都的一面,长安作为现实的居民社会生活场所的一面变得越来越强”,“皇家礼仪开始与各种民间礼仪相结合”,“唐后期至宋的思想界,主张天、宇宙与人关系的宇宙性礼仪论逐渐衰弱,主张礼仪道德性和伦理性功用的新的实践性礼仪论逐渐形成”[ 40 ]。这样的政治动向与思想趋势,恰与北宋建都理念高度吻合。开宝九年(976)四月,宋太祖有迁都洛阳甚至进一步迁都长安的想法,但在晋王即后来的宋太宗的建议下放弃了这个想法,而太宗给出的理由是“在德不在险”[ 41 ]。长安、洛阳有山河形胜,易于捍卫,而汴京处于四通八达的平原地区,享受漕运之利[ 42 ],但缺乏空间层面的安全感。此种忧患意识,一方面在现实层面造就禁军庞大、城墙高峻等现象,一方面又在观念层面制造出关于“在德不在险”的种种想象和设定。杨侃《皇畿赋》结尾有一段精辟的对比:“客既闻臣之说,而知汉以宫室壮丽威四夷。宋以畿甸风化正万国。彼尚侈而务奢,此歌道而咏德。乃曰:‘使孟坚可作,平子再生,读子之赋,不敢复谈于汉京也。’”[ 43 ]可见,就观念层面而言,“风化”、“道德”成为汴京异于汉唐长安乃至优于汉唐长安的核心特质(当然,就现实层面而言,漕运与经济才是汴京的优势)。如何展现“风化”、歌咏“道德”呢?所谓“实践性礼仪”成为捷径。

从大中祥符年间开始,众多节日和庆典弥漫汴京城。它们往往与“天书封祀”事件有关,但客观上刺激了皇家礼仪与民间礼仪的进一步融合。在大中祥符八年(1015)正月的一次典礼中,参与者范围甚广,“群臣朝服陪列,诸方客使、贡举人、蕃夷酋长、道释、耆寿、坊市民庶悉集宫门外”[ 44 ]。而“百司休务,士庶行乐”这样的美事[ 45 ],也往往成为典礼的副产品。赐宴观酺、金明游幸、元宵观灯,在真、仁二朝发展得极为频繁、盛大,它们往往被冠以“与民同乐”的美名。比如天禧五年(1021)二月,“丙寅,雨,丁谓等称贺,上甚悦。谓因请赐酺,与人共乐。诏从之。在京五日,两京三日,诸州一日”[ 46 ]。用刘筠《大酺赋》的话来说,这就叫“王德布于天下而合聚饮食”、“洽欢心于庶邦”[ 47 ]。又如嘉祐四年(1059)正月,知开封府欧阳修言:“三元放灯,不由典礼,盖自前世习俗所传。陛下俯徇众心,欲同民乐,勉出临幸,非为嬉游。”[ 48 ]此言绝非冠冕套话。笔者翻检《宋会要辑稿》发现[ 49 ],真、仁二朝汴京元宵的社会活动有三种形式:一是帝王与臣民一起观灯,二是全城张灯但帝王不观,三是“罢张灯,纵士庶游观,仍不禁夜”。由于灾异、丧礼、用兵等因素的干扰,帝王并不能年年观灯,汴京街道也常不能张灯,但并不影响相关社会活动的举行。由此可见,即便帝王无法亲自“与民同乐”,也要鼓励和维持“天子与民同乐”的政治风气。此种风气,正是柳词书写汴京的观念基础。无论从柳词来看,还是从史料记载来看,“与民同乐”的“民”,都不是一个狭隘的阶层,而是包括从“群臣”到“坊市民庶”乃至“蕃夷”、“道释”的广大汴京臣民;用柳永的话来说,就叫“太平时,朝野多欢民康阜”。柳永通过书写“我的汴京”,实际上表现了“我们的汴京”,所以柳词能够得到上至帝王、下至庶民的一致欣赏与喜爱。归根结底,柳永书写汴京还是要附和皇权,但是他选择了一种婉曲的方式,使用了一些舒适而优雅的技巧,并且迎合了皇权本身以及政治风气的一些异动,从而制造出一个能让所有人感到亲切的汴京。在这个意义上笔者不禁感慨,柳永因《醉蓬莱》词而得罪仁宗,实在是一桩吊诡的偶然事件;如果不是个别字句触动了仁宗过度敏感的神经,这首词的结构与风格堪称献颂应制词的模范。

在书写汴京的柳永词中,潜在的“天子与民同乐”的政治观念支配了“表现风俗”的都城观念,而后者又支配了叙写天气、描述行走的结构技巧。柳永用这套观念和技巧,为源远流长的都城文学话语提供了新的开展方向,即在“都城赋”、“都城诗”之后,制造出“都城词”话语系统。此种“都城词”既不同于前代都城文学,也不同于同时代的其他诗赋和词,具有鲜明的创造性。

面对同一座都城,沐浴着同样的政治风气,北宋“都城赋”和“都城诗”却与“都城词”拉开了明显的距离。例如杨侃《皇畿赋》、周邦彦《汴都赋》,尽管在细节上有很多新意,观念上也讲求“畿甸风化”和“丰乐和易,殊异四方之俗”[ 50 ],但在词汇、修辞、结构等方面,仍然沿袭汉唐大赋,依照空间次序铺陈排比。刘筠《大酺赋》篇幅较小,场景较局限,但也依照事物类型,顺次铺写魔术、乐舞、杂技、戏弄、观众、店铺等事项[ 51 ],同样重视表现都城的空间特征。可见,赋的强大传统和庞大体量,决定了它书写都城只能在空间上做文章。赋的传统也影响了诗。凡是篇幅较长的“都城诗”,都喜欢采用赋笔,比如卢照邻《长安古意》、骆宾王《帝京篇》。而梅尧臣《和宋中道元夕十一韵》[ 52 ],先铺写彩楼车驾,最后写书生“自苦”,犹如缩微版《长安古意》。他也描写了帝王和自身的位移,但更像“切换”,而不是“漫步”:“车驾适从驰道入,灯如撒星天向昏。赭衣已御凤楼上,露台宣看簇钿辕。……金吾不饬六街禁,少年追逐乘大宛。呼庖索醑斗丰美,东市憧憧西市喧。”在近体律诗中,由于结构的整饬和对仗的严格,空间特征更容易被建立起来,哪怕汴京城本身并不能提供相应的严整景观。比如晏殊《扈从观灯》:“诘旦雕舆下桂宫,盛时为乐与民同。三千世界笙歌里,十二都城锦绣中。行漏不能分昼夜,游人无复辨西东。归来更坐嶕峣阙,万乐铮鏦密炬红。”[ 53 ]梅尧臣《元夕同次道中道平叔如晦赋诗得闲字》:“金舆在阊阖,箫吹满人寰。九陌行如昼,千门夜不关。星通河汉上,珠乱里闾间。谁与联轻骑,宵长月正闲。”[ 54 ]这两首律诗建立了带有虚拟性的都城空间,但未能像柳词那样制造出基于时间和身体的新结构。它们似乎既没能塑造“权威”,也没有真正表现出“为乐与民同”的新气象;在晏殊诗中,“雕舆”与“游人”是被清晰隔离的,各自统治了开头结尾与中间四句,与柳词中那些亲切自在的君民对接场景截然不同。由此可见,面对同一座倒塌了坊墙、废除了街鼓制度、容许更自由的街头漫步、并能提供更有“情趣”的街景的都城[ 55 ],北宋诗赋并不能配上相应的优美、舒适、新颖的书写话语。它们似乎只能不断提供新细节,比如宋祁为街头杂耍写了两首小诗《都街见缘橦伎感而成咏二阕》[ 56 ]。这样的诗通常指向学问和理趣,重在表现个体精神世界。柳永却在为书写都城而斟酌新文体、制造新话语。