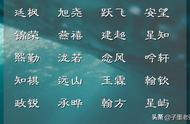

年高的手绘作品:地黄、六月的叶子

堇菜曾被古人书写过。《诗经·大雅》里写“周原朊朊,堇荼如饴”,说的是周原这个地方土地肥沃,让堇和荼这两种本来味道苦涩的野菜,也变得像糖那样甘甜。可能是它的滋味并不出众,到了现代,人们春季挖野菜的对象主要是荠菜和蒲公英。倒是中医一直看重它清热解毒、凉血消肿的功效,会拿来入药。“谈到野生植物,传统上国人感兴趣的是它的食用和药用价值,对其他并不关注。”年高对我说。她生长在海南岛的儋州。小时候面对漫山遍野的植物,认知的开始也是哪个能用来做糕点,哪个藤条用来编椅子可以结实耐用,哪个移栽回家可以用来观赏。“相信这是很多人认识植物的起点。可是,认识植物就类似结交朋友,你不能怀有功利之心,第一眼就想到它对你有什么用。你首先要尽可能地去了解它和欣赏它。”

虽然生得不起眼,但堇菜却进化出了精巧的结构得以顽强生存,这是让年高最惊奇的地方。它的花只有一点,地下却有异常粗壮的根系,即使被周遭植物遮挡住阳光,也能有足够的养分输送,顺利开花结果。最早年高只是用肉眼观察,逐渐发现动用自己的绘画功底,能感知植物形态最为细致的地方。一朵早开堇菜的花,就像是一顶小小的巫师帽,张开的花瓣是帽檐,后面的帽尖就是堇菜属植物的“距”,是吸引昆虫的花蜜储藏室。当昆虫降落于花瓣,花瓣上一条条紫色条纹就好比机场上的引导线,吸引昆虫一步步走向花朵深处。这个时候,昆虫的体重会压迫柱头,撑开将雄蕊围起来的药隔延伸物,花粉就会像倾洒的面粉一般漏出去,沾到昆虫身上。同时花柱里还有一个装着无色透明液体的小空间,当昆虫挤压柱头时,黏液就会渗透出来,粘住昆虫从另外一朵花上带来的花粉。这便让授粉过程得以发生。“有意思的是,你会看到昆虫也是狡猾的,它们在和植物斗智斗勇。有的堇菜花距上存在小洞,那是昆虫找到了盗取花蜜的捷径,而不用辛苦地帮助堇菜先授粉再采蜜。”而对于那些没能完成繁殖任务的堇菜,它还有最后一招,叫做开出闭锁花——这次花是封闭的,不再开放,很像是堇菜的一颗绿色果实。在这朵闭锁花里,雄蕊长得刚好能够接触到心皮的接收端,这样每一颗花粉都正好能投入其中,保证每颗胚珠结合精子并长成种子。

小小的一株早开堇菜,在纵向的研究和横向的比较上,都能为年高带来不少乐趣。辨析植物对于刚刚跨进博物大门的人来说,难免枯燥。年高却觉得这同样能和结交朋友作比拟:身边难免会有人让你感到“脸盲”,熟悉之后却发觉两个人差别如此之大。比如早开堇菜和紫花地丁,花期相差一周,经常混杂出现。两者对比,紫花地丁叶子狭长,如同柳叶;早开堇菜的叶片较宽,像是一把扇子。两者的花距也有差异,前者细,后者粗。从性状比较稳定的叶子和花距来判断不同,是年高观察植物多年总结出的经验。“通过颜色来区别会不太可靠,因为花色会随着土壤和光照的变化产生不同的深浅效果,我就曾经在一片草地上找到过粉色、浅紫色、深紫色的早开堇菜和紫花地丁。”而经过这些年的积累,她也找齐了《北京植物志》上所记载的所有堇菜属的植物。要知道,在北京稍纵即逝的春天里去寻找各种开花的堇菜并不容易,这对年高来讲算是一件自我实现的大事。

和许多人一样,年高有一份朝九晚五的工作,且和植物完全没有关系。她提倡利用每天的点滴时间,去看日常最易接近的植物。2011年刚走入博物学大门时,她还是一个什么植物都不认识的“小白”。现在,年高已经将自己对植物观察的所得配合手绘,出版了《四季啊,慢慢走》这本北京自然笔记。不论是上下班必经的道路,还是单位附近的绿化带,或者一座看上去好像平淡无奇的街心公园,都是她进行自然观察的地方。

最近,年高的观察对象甚至还发展到了荒地,因为她想看看城市里的空旷地带,到底是什么植物最先萌发生命。最终几个地点都指向了一种同样的植物——葎草。它是一种缠绕草本植物,还有个俗名叫“拉拉藤”,身上的倒刺会把人刮伤。另一方面,它又具有旺盛的生命力,生长于恶劣的环境,为那些破败的地方注入自然的生机,所以有些西部地区会用它来做荒地绿化的先锋草种。在年高看来,作为“荒地之王”的葎草比堇菜更能帮你去理解“杂草”给人带来的爱恨交织的感情。正如理查德·梅比所说,它们是为生存而生存,并且它们所带来的坏处也许远远少于人类归罪于它们的坏处。

春天的公园,蔷薇科植物是主角(库赵熔 摄/东方IC供图)

如何赏樱

与年高类似,科普博主阿蒙也认为观察植物要从身边的植物开始认起。他反对那种猎奇式的观赏,只因为某物种稀少而感兴趣,其实连最常见的植物都没有认全。他谈起北京昌平白羊沟的款冬、门头沟百花山上的大花杓兰、延庆的辽吉侧金盏,都是由于被不够专业的人不断打卡式炫耀拍照,生长地遭到践踏,再加上具体位置暴露后导致的盗采盗挖,对种群几乎是灭顶之灾。阿蒙每年也会利用几个长假的时间,去远方观看植物。在四川,他看到珙桐树在荒无人烟的地方开出了洁白的“鸽子花”,名叫铁筷子的植物根部笔直而光滑,真的如同筷子一般。自然造物的神奇而带来的震撼,阿蒙都默默记在心间,绝不会透露出地点的信息。

对阿蒙而言,探访远方的植物和观察生活中的植物是作为爱好者进阶之后,并行不悖的两条线,代表了两种认知世界的方式:一个是敲开陌生朋友的门,相互问候“你好吗?”和“你也好?”,关上门后继续生活在平行宇宙里。这是对世界边缘的不断拓宽。另外一个则是每年在固定时间和别来无恙的老朋友打招呼,同时也会发现,他其实是位“最熟悉的陌生人”。阿蒙曾经写过一本叫作《时蔬小话》的书,用看待植物的眼光重新描绘最为常见的蔬菜,开篇就是对大白菜的展示。他回忆起童年时把大白菜心泡在水里当花来养的经历,明黄色的小花暴露出它是十字花科的植物。在3000多年前,人们正是采集大白菜的祖先“葑”的幼嫩花苔来食用的,那时它的叶子还是苦涩难咽的。葑是如何演化成今天的白菜?细细追索,平凡的事物中同样蕴含新知。

阿蒙用手机拍摄的蔷薇科植物特写在微博上很受欢迎(黄宇 摄)

春天的公园属于蔷薇科植物,这也是阿蒙近几年的记录重点。桃、李、杏、梅、樱竞相开放,人们随手用相机捕捉的春色中,一定有它们的身影。之前一周,阿蒙刚刚在明城墙遗址公园拍完梅花,那里高大的城墙成为这种原生于长江流域植物的最好庇护,因此收集有北京最多的梅花栽种品种。眼下的周末,阿蒙计划到玉渊潭公园看樱花。1973年,日本首相田中角荣赠送给公园一批大山樱,成为公园栽种樱花的开端,如今已经是北京的赏樱重地。

赏樱是这两年国内一项日渐流行的活动,一些人还会选择在4月奔赴日本,专为一睹樱花盛开的景象。这都和日本文化的输出不无关系。而每到樱花季,阿蒙都要在自己拥有39万粉丝的微博上纠错:观赏樱花源自日本,中国古代并没有形成赏樱传统。“的确有证据表明,野生樱花源于喜马拉雅山区,不过那是几千万年前的事情,人类都根本不存在。中国的野生樱属植物很丰富,长久以来都在山野之中,没有成为观赏花卉。其中有一种樱属植物樱桃,人们则接触很多。不同于欧洲樱桃和草原樱桃杂交出来的车厘子,本土樱桃个头小,纯红色。它当然也会开花。不过古人看重的是它的果实,用作祭祀果品。”

玉渊潭公园里游人如织。阿蒙把手机仰起,镜头下只有各种从莹白、嫩粉到深粉过渡的樱花,衬着湛蓝的天空。不同品种的樱花组成的九宫格图,再配上他辨析出的品种名和一段科普知识,他的微博转发量瞬间就能达到三五千。“没有人会觉得这些花不美,这就是花朵对人形成的最单纯的诱惑。”阿蒙对我讲,日本有记载的赏樱就是一个被花朵吸引的故事——传说后水尾天皇乘御车经过一株樱花树,樱花的样子让他不能忘怀。他和随从争论起到底那樱花是单瓣还是复瓣,便驾车回去一看究竟。于是这株樱花树代表的品种就被命名为“御车返”。樱花树出现的背景是在寺庙里,这说明其实人类对于樱花的喜爱还要更往前追溯。在天皇赏樱之前,已经有寺庙的僧人把好看的樱花树移栽回来,开始观赏了。

《植物的*》一书的作者、美国环境作家迈克尔·波伦提出过一个有趣的观点:人类自信可以利用植物,只是一种一厢情愿的幻觉罢了。与其说是人类支配了植物,不如说是植物驱使了人类,以达到不断复制的目的。植物的驯化史,事实上是以满足人类的种种*来达到它们遗传学上的繁殖扩充之*的历史。花朵迎合的是人们追求美丽的心愿,人们甘愿帮它们四处传播后代。“从这个意义上来说,植物和人类是平等的,而且它们好像还要更聪明一些。”樱花的园艺品种不计其数,阿蒙更为深刻地意识到了来自植物的智慧。我们在一株已经有些开败的杭州早樱面前停下了脚步。今年北京城区气温回暖得早,杭州早樱比往年提前一周开花。采用中国本土的野生樱花资源,国人培育出的樱花园艺品种并不多,杭州早樱算是相当成功的一个。它源自生长于江浙山里的迎春樱桃。“如果不是它用既美貌又耐寒的特点打动了人类,它怎么能跑到比原生地往北1000公里的地方,散播繁衍呢?”

樱花的不同品种会带给人迥异的美感。眼前的小道两侧,栽种的全都是染井吉野,枝头满满的花朵如云似霞,樱树褐色的枝条似乎都消失了。在日本,80%的观赏樱花都是染井吉野,“樱前线”的播报就是以它为标志的。它也是玉渊潭里最蔚为大观的品种。阿蒙告诉我,染井吉野算是现代樱花的开端。它是在江户晚期,一个名叫“染井”的村庄出现的一个天然杂交种。后来经过反复试验,证实它是大岛樱和江户彼岸两种樱花杂交的后代。在古典樱花的时代,人们只是把好看的樱花移植回来,再对某种性状突出的樱花进行不断选育,并不存在人为杂交。染井吉野则代表了一种全新的育种观念。染井吉野在日本的迅速蔓延种植并不是偶然的——它开花量巨大。又因为它本身无法结果繁殖,必须依靠嫁接或者扦插,因此一样的基因就会导致开花期也高度一致。这样便可以呈现成百上千棵樱花树同时开花又同时飘零的壮观景色。“那排山倒海的气势与明治时代的万物俱兴非常契合,而花海如雨凋落又与日本文化的物哀性极度吻合。”

玉渊潭公园里还栽种有古典樱花的品种。比如太白樱,每一朵花都硕大而洁白,整株树形看起来却有些单薄。“古典系的樱花,更适合单独作为个体在庭院中欣赏,细细品味。”阿蒙说道。随着现代樱花的出现,古典樱花品种在日本日渐消亡,倒是欧洲和美国曾经引种,将这些宝贵的品种保留下来。太白樱就是一位英国植物学家科林伍德·英格拉姆抢救回来的。他在伦敦苏塞克斯花园里发现了几乎在日本已经绝迹的太白樱后,用扦插嫩枝的方法保存了这种具有超大花茎的樱花,并在上世纪30年代把太白樱的接穗重新带回日本。

“对于没有赏樱传统的国人来说,古典系或是现代系樱花,究竟哪种更符合我们的期许呢?”我不禁问阿蒙。阿蒙觉得,大家的审美取向都趋向多元。“中国人一定能欣赏古典樱花的美丽。古人不赏樱但赏梅,赏梅一直是以单株的形态为标准,会做个体修剪或做成盆景。可以说日本人最初赏樱也是借鉴了中国人赏梅的态度。而今天的园林设计,早已不拘泥于个体,而是追求整体色彩、气味,以及与其他园艺植物的相互关系。”的确,看厌了个头超大的“太白”或者“提灯”,不如徜徉一下染井吉野或是御帝吉野组成的花海,再去嗅一下泰山香樱或椿寒樱的香气,这才是赏樱最完满的体验吧!

清华大学校河畔做了很好的人工绿化(东方IC 供图)

校园,一座特殊的植物园

相比公园,校园为植物提供了一个稍微特殊的生长环境。某个周末的上午,我和清华大学植物协会的同学们进行了一次校园植物的拍摄,他们要为每周一次公号推送的“花事播报”搜集素材。像紫荆和丁香那样正处花期,且位列“校花”的植物当然少不了出镜。同时他们也关注那些野生的小花小草:点地梅、附地菜、班种草、夏至草等等。校园里的人工干预要比公园中少一些,这些野花野草便有了生存空间。除此之外,校园里的每一片园林区域都有各自的园林特色:主楼后的青年广场种植了一批在北方不易成活的南方植物,被用作推广种植前的试验之地;生物馆南边有一片洛阳牡丹园,并栽种了多种果树;13号楼的苗圃中布满了药用植物;绿园里则可以看到包括珙桐、领春木、瘿椒树、山百树在内的一些珍稀物种,极能显示清华的园艺水平。清华物理系博士毕业生孙伟(土豆)在《清华园植物图鉴》中记录的植物有1012种。这让清华园一点也不逊色于一座植物园的体量。

我也曾在清华度过四年。繁忙的学业让我并未有意识和闲暇去注意到更多精心维护的植物,只对宿舍、图书馆和教室这三点一线间的植物有点印象。尽管如此,宿舍外耀目的紫荆花,主干道两旁高大笔直的白杨树,和图书馆老馆玻璃窗外长满爬山虎后那绿光闪烁的效果都足以令人难忘。孙伟也是上了研究生之后才有了些空闲时间,开始参加户外运动。重返自然后他开启了对植物的热情,再重新打量学习生活的校园,发现那正是一座植物的天堂。那时孙伟正在恋爱,两人异地。于是他想起做一件浪漫的事情,每天用邮件的形式送给女友一种花。结果就是,女友成为了妻子,而那些植物观察也形成了那本植物图鉴,它至今都是植协的师弟师妹们重要的参考资料。

清华的四季花事不断。每年2月开春返校开学,孙伟会首先去看宿舍楼下的迎春花是否开放。它的花情往往预示了当年的物候——如果它的花已经开了不少,那么当年其他植物的花期也会提前;相反,如果花迟迟未开,则其他植物的花期也会延后。当迎春花显出颓势,“乱花渐欲迷人眼”的主角当然是蔷薇科的植物。但孙伟觉得它们的花造型大同小异,有点容易引发审美疲劳,他更喜爱花形奇特的珙桐与文冠果。伴随气候进入初夏,荷塘里的睡莲就会悄然开放,接着又有荷花在水面亭亭玉立,和朱自清当年描写过的景色一模一样。盛夏时仿佛绿色掩盖一切,其实只要留意,就能捕捉一些植物的短暂花期:木槿花是朝开暮落,栝楼花则是夜开昼合,紫茉莉在傍晚绽放,马齿苋更喜欢正午的骄阳,鸭跖草总是在清晨开花,一到正午必定打蔫。秋天,爬山虎、五叶地锦、银杏和槭树固然因为变色而吸引目光,同样平分秋色的还有各类菊科植物。校园里最为常见的有鬼针草、甘菊、茵陈蒿、黄花蒿。除此之外,豆科的胡枝子、蓼科的何首乌、禾本科的芦苇、旋花科的牵牛花花期都很长,深秋时节依旧能一睹芳容。冬至过后,万物萧瑟,唯一的盼望是腊梅。等到腊梅一开,便可在香气中暗暗期待春天的到来。

花期也许是被子植物最美的时刻,但它只是植物生命周期的一个阶段。要认识一株植物,孙伟认为就要熟悉植物的生活史。如果某种植物只晓得它开花的样子,长叶、结果和只剩下枝条的状态都不认得,其实就好比认识某个人,他换了发型和衣服就叫不出名字一样。在校园看植物的好处就是,植物就在那里。假如你在花期时记住了它,就能持续不断地来做观察。孙伟在校园里不再骑自行车,去哪里都是步行,就为能随时记录植物的状态。他的植物图鉴里,一改通常图鉴只放花期的做法,不但有植物四时的影像,甚至对某些特殊的植物,还细致到它一天之内不同时间的姿态。比如一种叫月见草的植物,顾名思义,就是在月亮升起的夜间才开放。为了拍摄它花开时候的状态,孙伟一连几个晚上都跑去看。结果都是晚上过去时未开,早上再过去就已经合上了,很让人挫败。那天晚上,孙伟决定不等到开花就不走。就在12点多的时候,月见草不到一秒钟的时间就张开了,速度之快令人惊讶。图鉴里便留有了月见草白天的花苞和夜晚的花朵。

开花是植物繁殖的开始,结束则是种子的传播。一旦把注意力集中在此,孙伟就觉得这更符合他理科生的思维,比欣赏花开有意思得多。有一些植物的种子成熟后会被弹射出去很远,这种机制让孙伟感到好奇。在酢浆草身上,他搞明白了一种力量的传递原理:酢浆草的种子外有一层假种皮。当酢浆草的蒴果成熟后,假种皮就与种子分开。蒴果碰到外力的作用后,压力会通过蒴果的中轴传递到假种皮,导致假种皮内外层的压力不一。当这个压力达到一个临界点后,就会随时触发开裂。蒴果裂开后,假种皮也瞬间开裂,内部肿胀的内层细胞会翻转突出,借着这种瞬间翻转的力量,把酢浆草的种子弹出,最远能达40多厘米。一旦射到另一颗酢浆草即将成熟的蒴果上,一个连锁爆炸就会发生了。

和酢浆草不同,槐树的果实就挂在枝头,既不裂开也不落下来,那么它怎样散播种子呢?孙伟看到喜鹊就在枝头啄食果子。他用手捏一捏碎开的果皮,黏黏的,判断应该是含有糖分,吸引了鸟类。他像侦探一样在校园里四处寻找喜鹊的粪便,最终在里面发现了槐树的种子,证明它就是槐树传种的恩人。还有一种悬铃木,种子就掉落在树木周围。春天时,孙伟看到有一棵树的周围萌发了十几颗小苗。他连续5年去观察同一棵树,结果看见其中只有一株小苗成长了起来,成为一棵直径10厘米,两层楼高的小树。“那一刻,便能深刻地明白达尔文所说‘自然选择’的意义。表面上看,我在野外花3小时或更长的时间观察得到的结论,也许在互联网上花3分钟就能学到,仿佛野外观察是一种浪费,其实,那是一种更可靠的知识来源,永远记忆在脑海里。”

孙伟还对校园里的古树情有独钟。不仅植物本身值得驻足,它们还是过去岁月的见证。清华西边的校区是建校初始时的位置,利用的是清朝皇家园林熙春园。那里一共有13棵挂牌的一级古树。就像在秋天的山野里远足,一株孤零零的闪着金光的银杏也许说明那里曾经有建筑和人烟。校园里遗留下的古树,无论是桧柏、油松还是国槐,都暗示着原来皇家园林的格局。熙春园后来分割成近春园和清华园两部分,近春园遭到过英法联军的破坏,古树留存少。古树最多的地方还是分布在清华园的工字厅、二校门一带。二校门后有两株古柏和一口水井,查阅资料,便知那里曾有一座熙春园园主的家庙。如今房屋早已荡然无存,空留古树,给后人以蛛丝马迹凭吊。2016年,孙伟从清华毕业去了南方工作,每年仍会抓住出差机会返校看望。他发现当年亲手种下的腊梅已经长大了,移种回来的紫花耧斗菜则长起了一小片,青年广场上的南方植物有的因为不能适应气候已经被换掉。唯一他不去看,也知道不会变化的就是那些古树。年复一年,等待着他的到来。