广西岩溶地貌

此外天坑的出现与地下河亦密不可分。有天坑的地方必然有地下河,哪怕现在已经消失,但曾经的它一定奔流不息。

这种必然联系是由天坑的形成过程决定的。

塌陷形成的“大肚坛”

那坡天坑群就处在定业(地名)地下河流经的区域,该地下河汇水面积约486平方公里,总长26公里,落差近292米。如此规模的地下河让天坑的形成几乎成了必然。

此前岩溶地质学家根据具体成因,将天坑分为冲蚀型和塌陷型两种。其中塌陷型天坑群数量居多。此次新发现的那坡天坑群就属于塌陷型。

我们来看看那坡天坑是如何一步步从无到有,再惊艳地出现在我们面前。

首先湍急的定业地下河日夜奔流,将它流经区域内容易侵蚀的碳酸岩慢慢吞蚀,逐渐形成一个个大型的洞穴系统;

在这些不断形成的洞穴的裂隙交叉处,慢慢形成溶洞大厅;

一些大厅崩塌较快,地下河溶蚀搬运的速度也很快,于是洞顶崩塌形成天窗;

之后经过不断地崩塌、溶蚀和搬运,洞顶彻底崩塌,便形成了现在的那坡天坑(群)。

塌陷型天坑形成示意图

那坡天坑群与之前发现的塌陷型天坑群相比,在形成过程上基本一致。不过,与其他天坑群不同的是,其天坑大多是口小肚子大的“坛子”形状。专家据此判断:这些天坑都很“年轻”。

但这个“年轻”估计也得有上百年(我们期待后续岩溶地质学家给出它们的最终“年龄”)。

罕见的冲蚀型天坑

说完塌陷型天坑,我们也说说冲蚀型。冲蚀型天坑是非常罕见的天坑。不过,国际上有一句话——世界天坑看中国。那这种罕见的天坑我们当然也有了:

重庆的武隆后坪天坑群,便是目前世界上发现的唯一一个冲蚀型天坑群,由地表水冲蚀而成。

冲蚀型天坑形成的地区,其地层结构就像夹心饼干:上层是不连续的稳定岩层,中间是沉积的石灰岩(可溶性岩石),下层又是岩性稳定的岩层。

它的形成过程是这样的:

在顶上岩石不连续的地方,部分易被水侵蚀的石灰岩露了出来,地表水于是顺势渗到地下,并在某个地方找到了出水口;

时间一久,顶部石灰岩露出的地方形成了一个落水洞,同时在落水洞和出水口之间形成一条地下河;

落水洞随着汇聚水量的增加变得越来越大,甚至形成一个岩屋;

有一天岩屋崩塌,一个冲蚀型天坑便形成了。

重庆武隆的冲蚀型天坑

“天坑”一词上位路

“天坑”固然是历史悠久,但“天坑”这个词从地方话升级成专业术语,还是十几年前的事。

在地质领域,2001年前的“天坑”仅是对我国重庆奉节小寨天坑这种景观的特称,当时类似的地貌在各地有着不同的名称,如龙岗、岩湾、石围等。

2001年,我国著名岩溶地质学家朱学稳教授首次提出“tiankeng”(由中文“天坑”音译而成)一词,将其作为一个专门的喀斯特(岩溶)术语使用。

在2005年国际天坑研讨会上,国际喀斯特天坑考察组在我国重庆、广西一带进行大量考察,“天坑(tiankeng)”这个术语由此获得国际喀斯特学术界的一致认可,并开始在国际上通用。

这是继峰林(fenglin)、峰丛(fengcong)后第三个由我国科学家定义,并使用汉语和拼音命名的喀斯特地貌术语。

少“天坑”,多“地陷”

在学术界,“天坑”的定义很明确:指发育在碳酸盐岩地区厚度特别大、地下水位特别深的可溶性岩层中,具有巨大容积、陡峭而圈闭的岩壁、深陷的井状或者桶状轮廓等空间特征,底部与地下河相连接(或者有证据证明曾经与地下河相连接),平均深度与口径均大于100米的特大型喀斯特负地形。

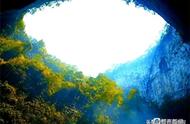

特殊的地形使其坐拥动辄数十万平方米的地下原始森林。由于四周都是刀削似的崖壁,形同竖井,几乎无人可涉足,所以保留了大量珍贵的动植物品种,可能还包括一些被认为已绝迹的动物。——甚至一些可能从来不为人知。

听起来是不是很梦幻,如同仙境?

天坑的四壁犹如刀削,与世隔绝

但我们大部分人没有那么幸运生活在广西,亦不会有武侠小说中男主那样的奇遇。相反我们生活在“危机重重”的都市,更多看到的是“地陷”。

最近(12月1日)发生在广州地铁施工区的地面塌陷事件,就是地陷,已经造成3人失联。——真的是危险无处不在。

不过,就算塌陷得再厉害,对于地质学家来说,也能一眼看出地陷与天坑的区别,其秘诀就两点:

天坑的宽度和深度均大于100米,比值接近1;并且天坑绝大部分周壁为直立陡峭的崖壁,很少不规则。

而“地陷”是一种地质灾害现象。因为长期干旱、强降雨等气候因素,或者工程建设、地下水抽样、矿产开发等人为活动,引发了地面的局部塌陷,形成坑洞,就叫“地陷”。

地陷的宽度和深度没有定值,形状也不规则。我们日常生活中遇到的塌陷,绝大部分都是“地陷”。

天坑的一生:很悠久,也很短暂

作为一种奇特的岩溶现象,在漫长的地质历史中经过内外动力的作用,才形成“天坑”这样独具魅力的景观。它是大自然留给我们的宝贵遗产。

不仅具有自然遗产价值,还颇具美学观赏和旅游价值,当然,还有重要的科研价值。

并且其科研价值不限于地质,还延伸到生物学和生态学等相关领域。例如,天坑内部相对封闭的环境,形成了有别于周围区域的小气候,以及适合生物生存的独特生境。这为物种多样性、基因多样性和生态系统多样性的研究提供了特例。

但“天坑”的生命,却是出人意料地十分短暂。

一个“天坑”的形成,需要经历漫长的时间,少则200万年,等待它的却是最终退化消失的命运:

当“天坑”四周崖壁崩塌的堆速超过地下河的搬运速度时,天坑就开始退化(底部被填);从失去一面陡壁,到仅存一面陡壁,再到树木掩映了崩塌物的堆积……最终天坑将不复存在。

可以说,在地质历史的进程中,天坑是如同流星一般短暂而闪亮的存在。我们能和天坑在同一个地质时期相遇,亲眼目睹此壮丽景观,实应感谢时间垂爱。

(责编 高佩雯)

本文经授权转自“科学辟谣平台”(ID:Science_Facts)公众号

原标题:“天坑”和“地陷”啥区别?世界级天坑带你开眼

编辑:Dannis

,