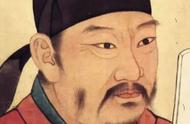

(唐玄宗)

刚登御座的唐肃宗急召高适商议对策。高适从政治、军事、经济诸方面作了详细分析,提出了一系列可行建议,最后断定一定能消灭李璘叛军。唐肃宗十分欣赏高适的才能,任命他为御史大夫、扬州大都督府长史、淮南节度使,一下子把他提拔成了朝廷重臣,诏令他与其他几路兵马联合讨伐李璘。

李高杜三人分手后,李白一直寄情山水,过着逍遥自在的日子。在安史之乱的初期,他携妻避乱庐山。

李白的名声的确太大,永王李璘任节度使后不久,就三次诏令李白到其幕府工作。李白虽然是写诗作赋的大咖,但就政治眼光而言,完全是个睁眼瞎哟,被当大王的瞧上眼,也不掂量掂量社情,就“仰天大笑出门去”了。

这本来嘛就是一个错,殊不知紧接着又犯了逆天大错,他使出浑身本事,写了《永王东巡歌》诗十一首,在诗中将永王对朝廷的叛乱,胡诌为东晋与胡人的战争。

哎!王摩诘靠自己当在押犯写的诗漂白身份,李太白被自己当幕宾写的诗落入桎梏。真是自作孽不想活了!

朝中的不少大臣闻知李白罹难后,纷纷想方设法保释他,最多嘛判个监外执行意思意思。

李白的夫人宗氏是前朝宰相的孙女,其父也是当时的名士,是标准的官三代富二代,想当初有魄力有财力“千金买墙”后,与李白的结合才心想事成的。

据野史载,宗氏闻讯后,立即从庐山星夜兼程赶到浔阳关押地营救,四处求助达官显贵,还直接写信给高适求他拉哥们一把。李白《在浔阳非所寄内》的诗中写道:多君同蔡琰,流泪请曹公,就是借蔡文姬求曹操饶恕董祀的典故,说明妻子在为自己不辞辛劳的多方奔走。

这时的李白明白了自己的处境,躬下高傲的身段,写《送张秀才谒高中丞并序》诗托人带出并转交高适求助。据说高适不但不理不睬,反而烧毁了自己当年与李白往来的一切信函......

《高适年谱》中明确记载:高适对李白之厄难,似无所帮助。

笔者认为非也!

高适与王昌龄是铁哥们。安史之乱发生后,王昌龄回家乡途经亳州时,被亳州刺史闾丘晓因嫉妒所*。后来闾丘晓被张镐处死。张镐开了唐代不经呈报、朝廷命官*朝廷命官的先例,据说与高适的暗中授意有关。

高适在四川一带任职时,当地人众所周知,多次接济到成都草堂避乱的杜甫,对其悉心照顾。杜甫是个知恩感恩之人,写给高适的诗超过十五首,不少于杜甫写给李白的诗篇数。

为啥高适对李白“似无所帮助”呢?

历代的看法是:

其一,由于政治斗争残酷无情,去相助重刑犯,高适担心引火烧身,被摘乌纱帽甚至掉脑袋瓜;

其二,分别了十几年,高适的性格发生了根本变化,瞧不起李白那副不谙世事的“老顽童”模样,不屑给他帮忙。

笔者认为上述说法均有一定道理,不过笔者拥有一个属个人专利性的看法:高适的祖父是唐高宗朝代的大将高侃。因高侃身前生擒突厥王、灭高句丽立下大功,死后陪葬于乾陵。按照唐代陪葬规矩,祖上陪葬皇陵的,子孙也可以死后陪葬皇陵。在重视丧葬的古代社会,这待遇算个殊荣吧?

高适从小与众不同、不拘小节,其父在任上病亡后,不管生活多么艰难,总是千方百计寻找入仕机会,肯定受了家族背景的影响所致。身处社会最下层时,他和出生背景一般的李白能够“意气相投”,但身份发生变化后,建功立业光宗耀祖的思想肯定占据了主导地位,不可能为哥们义气自毁前程!

世人绝不能简单地以趋炎附势薄情寡义来评价高适。