电弱统一论的成功激励了物理学家,使他们意图统一电弱相互作用与强相互作用,并且渴望今后能将引力也融入进来。试图在一个数学模型中同时表述电弱相互作用与强相互作用的模型通常被称为大统一理论(Grand Unified Theories,缩写为GUTs)。如果再融入引力,那这一理论将成为“万物至理”(Theory of Everything,缩写为TOE)。以我们目前的认识程度而论,以上两种情况中,“理论”一词或许换成“假说”或者“模型”更好。我们这些人(即物理学家)试图做的是要推断出宇宙演进的物理定律,这有点像传记作家或者历史学家推断恺撒等关键历史人物做出决策背后存在何种动机的过程。我们是在知道那些决策的结果之后,反过来推断其动机。同样,我们是在知道宇宙中物理定律运动的结果的情况下,逆向推断那些规律到底是什么。

对于历史来说,用不同的方式观察某个事件,就能得到对该事件不同的理解。物理定律与此类似。例如,虽然我们根据中子衰变而提出弱场理论,但是此类相互作用也从另一侧面说明了大统一理论是如何构成的。外来中微子能够通过弱相互作用与中子发生作用(严格地讲,是与中子内的下夸克发生作用),而并非是中子分裂出电子和反中微子并将自身转变成质子。这一过程中,中微子转变成电子(并且中子转变成质子)。换言之,弱相互作用能够将一种轻子变成另外一种轻子。根据量子色动力学,当胶子在夸克间移动时,它们携带色荷,因而它们能改变夸克的颜色(应该说是“色荷”)。换言之,强相互作用能将一种夸克变为另一种夸克——这种把戏弱相互作用也会玩,只不过是方式不同罢了,是将中子内的下夸克变为上夸克。因此,将一种粒子(一种费米子)变为另一种粒子是可能的。物理学家们自我设问的问题是,是否能够找到一个模型,能将一种载荷子(一种玻色子)变为另一种?随着弱电统一理论和量子色动力学的成功,他们探寻这一问题答案的努力导致了大统一理论的发展。

我们仍旧只能说这是一种可能的大统一理论,而非是独一无二确定无疑的理论。这一事实表明这项工作尚未完结。但是,所有这些模型都有一个重要意义——玻色子能将一种负荷转换成另一种负荷,也能将轻子变为夸克,反之亦然。这不足为奇,因为夸克和轻子有三代,每一代都会产生1对轻子和1对夸克,这就已经暗示我们,在这两个费米子之间,存在某种基本的联系。它意味着,正如中子能与弱场的玻色子相互作用衰变成质子,质子也应当能够与统一场的玻色子作用将其自身转变为轻子。这意味着甚至质子也会衰变,因为质子内部的夸克被转变成轻子。在整个大统一理论家族中,这是一个可靠并可以进行验证的预测。

统一场中假定存在的玻色子被称为X和Y粒子。它们从未被探测到,但这并不奇怪,因为模型告诉我们,X和Y粒子,以粒子标准来衡量,肯定具有巨大的质量——典型情况下是质子质量的1000万亿倍(1015倍),因而要求加速器的能量能够达到比我们发现W和Z粒子所需要的高出1万亿倍(1012)的程度。[10]多种X与Y粒子像夸克一样也有部分电荷——相当于1个电子4/3,或者1/3的正负电荷。它们还具有不同的色荷。如今,质子只有在能够以真空涨落的形式从量子不确定性中“借得”适量能量之后,才会发生衰变,在短瞬间产生玻色子。

如此,某种形式的质子衰变就能这样进行下去。质子中的1个上夸克(2/3电荷)将自身转变为1个反上夸克(-2/3电荷)并且释放出1个X玻色子(这个玻色子的质量甚至大大超过夸克的质量!)。这个X玻色子(4/3电荷)也将与1个邻近的下夸克作用,转变为正电子。这使得反夸克与质子中剩余的1个上夸克相匹配。这个上夸克及其反物质相对物反夸克形成一个称为临界点的暂时临界状态,但是很快便会彼此消融,释放出正电子并迸发出高能电磁辐射(光子),这便是最初质子的遗痕。但是,这种反应的发生完全依赖于从真空中获得能量使虚拟X玻色子能维持足够长的时间。虚拟玻色子存在的时...

模型告诉我们这种情况到底有多大可能性。根据那些模型中最简单的形式,个别质子发生真空涨落凭空产生足够能量的机会非常之小,即便你有一个充满质子的盒子,再等上超过1030年(那差不多是宇宙年龄的1万亿亿倍),也只有半数的质子会衰变。质子数的多少并不重要。如果开始时有1000个质子,那么经过那段时间将有500个会衰变。如果开始时有10亿个质子,那么经过那段时间只有5亿个会衰变。出于显而易见的原因,这一特定的时间量程被称为质子的“半衰期”,而且这种衰变过程存在不同的特定半衰期。[11]显然,对于单个质子来说,其在一个人的生命周期中发生衰变的机会微乎其微。然而,宇宙中存在着大量质子(例如,你身体内大约含有1029个质子)。如果你在相当短时间内观察大量质子,你至少应该能看到少数几个发生衰变。假如半衰期是1030年,假如你观察10吨重的大块物质,你每年应该看到大约5个质子的衰变。任何物质无不如此——水、铁、香肠或者任何包含质子的东西。这种实验已经在做了(通常是用大罐的水,因其便于操作),目的是寻找这种衰变所产生的标志性的正电子。直到现在,质子衰变的痕迹从未被观测到,而且这也告诉我们,质子的半衰期至少是5×1032年(即5后面跟32个0)。这比最初的大统一理论所预言的半衰期要长。但这实际上是好消息,因为出于其他原因,人们对模型也进行了改进,结果使得计算结果发生变化,使得质子的半衰期更长了。

其中的一个改进是,当你接近1个粒子时,某种与作用力的强度有关的改变发生了。我们先前探讨相互作用力的强度之时,所说的力是在距离粒子相当远的距离(与粒子的大小相比较)下测得的力的强度。因为从人类标准来看,电子的“一定距离”仍旧是极其微小的,所以这是一个恰当的最初近似值。然而,环绕电子的虚拟带电粒子云屏蔽了电子显露于外的本征电荷。这层屏蔽使得我们从某个距离上测量到的电磁作用力,比真的能“近距离”测量所获得的作用力要弱。因此,就单个电子或者任何带电粒子而论,在小范围内距离越接近其电磁作用越强。另一方面,当你接近粒子时,夸克和胶子与虚拟粒子相互作用的方式使得粒子的强相互作用变弱了。因为W和Z粒子质量的影响,电弱相互作用较电磁作用要复杂些。考虑这些因素,相互作用与电磁作用的“净”强度介于强相互作用与电磁作用之间,并且随距离接近而减弱。

如果标准模型是完美的,所有这些作用在一定距离上将显得强度相同。正如所述,研究更短距离上的作用力需要将粒子束加速到更高能量,等于说在一定能量下,强弱相互作用和电磁相互作用显示出相同强度。这一距离确实极其微小——约为10-29厘米。我们几乎无法理解如此微小的数字究竟意味着什么,我们可以假设,当1个典型的原子核膨胀为直径1千米的球体时,10-29厘米的物体同比才能膨胀到1个原子核的大小。其能量当量约是1个质子物质能量的1015倍,是我们通过实验远无法达到的。无独有偶,其能量相当于X与Y玻色子的质量。我们也可以换个方式,从能量产生粒子来思考。如果拥有足够产生X和Y玻色子的能量,肯定也足以产生出W和Z粒子和你想得到的胶子。如此,所有虚拟粒子便都成为现实粒子——它们不再是虚拟粒子,而是因获得能量而成为真正的粒子,即不再像电子那样必须环绕粒子形成紧密粒子云,而是可以自由游荡的粒子了。如此,屏蔽效应消失了,所以我们便能看到其净荷载了(电荷、色荷等)。

标准模型及其进一步阐释的缺陷是尽管其预测了发生这些过程的能量级别,但是却无法预测将3种相互作用统一起来的同样的能量。据称,电磁相互作用与弱相互作用以某一能量级汇入电弱相互作用中,电磁作用和强相互作用以另一种能量级汇入,而弱相互作用和强相互作用则以第三种略有不同的能量级汇入。但是这三种统一可以用大统一理论体系中的一种,即超对称理论(supersymmetry,缩写为SUSY)融汇起来。

我们已见识过粒子对称性,即一种费米子变化为另一种费米子,以及一种玻色子转变为另一种玻色子。20世纪70年代中期,朱利安·怀斯(Julian Weiss)在德国,布鲁诺·祖米诺(Bruno Zumino)在美国的加利福尼亚分别提出了超对称理论,即费米子和玻色子可以通过另一种对称作用——超对称性——相互转化,即将费米子转化为玻色子,反之亦然。

对于常识来说,这太荒谬了。物质怎么能转变成力,力又怎么能转变成物质呢?但是,量子世界经常与常识相违背,而我们也的确遇到过一些怪异的现象。量子世界中波与粒子是可以相互转化的,或者说这是事物的两个方面,即便我们在日常生活中将电子视为粒子,而将电磁力视为波。因此,将力的承载物看作可以与物质的粒子相互转换似乎也不是太令人惊诧的思维跳跃。量子语言中,超对称性意味着费米子能转化为玻色子,而玻色子也能转化为费米子。但是,旧的费米子不能转化为旧的玻色子,每种粒子都必须与其超对称性对应物相匹配。

然而,其对应物何在呢?我们已经知道,轻子和夸克是存在关系的,因此电子和中微子“隶属于”上夸克和下夸克。但是没有任何一种已知的物质粒子能够通过适当的超对称性“隶属于”某种已知的力的承载物,而且也没有任何一种已知的玻色子“隶属于”任何一种费米子。但是理论家并未受此现实限制的影响,提出(在数学家的支持下),每一种已知的费米子(如电子)应该有一个超对称伙伴(在这种情况下,将其称作selectron),我们从未见过它;每种类型的玻色子(如光子)也应该有一个费米子对应物(在这种情况下,称作photino),我们也从未见过。这些假想的实体统称为“超对称性粒子”。之所以从未发现过这种粒子,首先是因为它们的质量很大(所以在地球上的加速器实验中并没有制造出任何这种粒子);其次,它们不稳定,因此会迅速衰变为某种熟悉的费米子和玻色子,以及较轻的超对称性粒子的混合物。假如超对称性的想法是正确的话,应该只有一个例外。最轻的这些“超对称伙伴”(可能是photino)应该是稳定的——它们不可能再衰变成比其自身更轻的东西了,因为不存在这样的更轻的东西。

人们之所以对这套想法非常认真地加以考虑,是因为为了给最简化版的超对称性(也称为最小超对称性)腾出空间,对标准模型的修改,会将电磁力、弱力和强力发生变化,使它们正好在某个点上汇聚到一起。这个点就是能量大约为1016GeV(10亿电子伏特),而不是1015GeV。此外,将超对称性加入方程组也改变了质子预测的半衰期,使其超过了迄今所做实验测得的水平。

因此,没有证据表明超对称性理论是错误的,甚至,我们很快就可能找到证据表明它是正确的。物理学家们之所以对大型强子对撞机的前景兴奋不已,原因之一就是它能够产生超对称性配偶子(或称超对称性伙伴,supersymmetric partners),其质量是质子质量的数千倍(数万亿电子伏特)。如果大型强子对撞机不能产生出希格斯粒子(Higgs particles),那便会太出乎意料了,整个大统一理论也恐怕要另起炉灶了。不过这种事情几乎不可能发生,原因之一是大统一理论至少有一项可取之处。对其有利的证据的来源表明,粒子物理学家为了检验其模型,正不断地求助于天文学。

最小超对称性的另一个预言就是中微子也有微小质量。在不包含超对称性的标准模型中,中微子像光子一样完全没有质量。20世纪60年代后期,一个旨在观测太阳中微子流的实验显示到达地球的中微子微乎其微,这一直以来都是一个谜。太阳中心的核反应产生大量电子中微子并使其得以发光,而且这些倾泻到地球上(并穿越过去)的中微子可以通过核物理学和天体物理学标准模型预测出来。然而,当雷·戴维斯(Ray Davis)与其同事在美国开始中子流观测实验时,他们仅仅发现了相当于预测值1/3的此类粒子。假定核物理学与天体物理学模型是正确的——有众多独立证据证明这一点——一种可能的解释是,电子中微子在飞向我们的途中,变成了另外形式的中微子。这一过程称为振荡,即电子中微子会变成μ介子和T粒子中微子,而后在穿越空间时再变回电子中微子,或者两者的混合,因为最初的电子中微子最终混入了3种形式的中微子。因为中微子共有3种,而且混合得很均匀,这一过程就导致了戴维斯所设计的探测器只能发现1/3的中微子,因为它“看不到”其他形式的中微子。但是,只有在中微子具有质量的情况下,才会发生这种振荡。在20世纪70年代,这可是戏剧性的发现,而且是物理学界一项新的进展。天文发现向物理学家们展示了所知最微小粒子的特性。依靠这些开创性的实验,其他地面上进行的对太阳中微子的研究以及实验中对中微子振荡的直接观测,都证实了天文学家是正确的。中微子的确具有质量(大约1/10电子伏)[12],而且它们也发生振荡。循着这一系列发现,我们很快便会看到,天文学与粒子物理学的联系越来越紧密了。

总而言之,大统一理论与超对称性理论的结合看来前景广阔,而且其预测结果将在21世纪头10年之内得到检验。如果实验顺利,下一步将是设法将重力纳入这一体系,造就真正的万物至理。总之,若要做到这一点必须将引力作用表述为粒子交换的形式,称为引力子,而且必须假定存在超对称性对偶子——引力微子(gravitino),从而将引力纳入超对称性体系。这种对大统一理论的变革统称“超引力理论”,但它们推测的成分多一些,尚待实验检验。引力子并不单纯是由超对称性大统一理论(SUSY GUTs)预测出来的。任何版本的量子理论都将引力作用想象为引力子交换,就像电磁作用是通过光子的交换起作用一样。广义相对论指出,引力作用与引力波相联系,正如电磁作用与电磁波相关一样。光子是电磁场的量子,同样,引力子是引力场的量子。引力子必须像光子那样无质量,以便引力产生像电磁作用般的远距离影响。但是,与光子不同的是,引力子能(根据模型如此)相互作用,使得计量起来极为困难。因为,引力极其微弱,所以就需要极其敏感的探测器来识别与引力子有关的波。这样的探测器正在建造中,大约再过不了几年便可直接用来探测引力辐射。然而,已经有天文观测证据表明(此处指关于脉冲双星的研究,即相互绕转两颗中子星),引力波是存在的。

如前所述,爱因斯坦广义相对论曾预言了引力波的存在,即将空间(严格而言,是“时空”)视为因物质存在而被扭曲的弹性实体。假如你将真空空间想象为一个被拉伸的扁平橡胶皮,那么上面的弹子球将会沿直线从上面滚过。但是,假如你在其上放置一个重物,如保龄球,橡皮膜便会下凹。这样,从重物旁边滚过的石球便会围绕下凹处呈曲线运动。辅之以恰当的数学模型便可精确解释为何从太阳近旁经过的光线会发生偏移,并计算出偏移的程度——爱因斯坦的这一预言已经被1919年的日食观测结果所确证了。

然而,更进一步,你可以想象保龄球在橡胶皮上上下弹跳,并在上面制造波动。根据爱因斯坦的方程式,宇宙中所有振动的物质都会在时空中产生波动,而且在三维空间中这些波动应当能被探测到。引力波的影响实际上相当小,因为与自然界其他3种力相比,引力非常微弱——这倒也是我们的一桩幸事,不然宇宙中任何有序结构(包括我们人类自身)都会被穿越宇宙的引力波给撕成碎片了。但是,物质产生的最剧烈的波动,例如一颗恒星坠入黑洞,应该会在空间产生足够强大的波动,令新一代的仪器可以探测到它们。

我们不打算将本书所涉所有实验事无巨细地倾囊而述,结果重于如何获取结果的细节。但是,或许我们有必要选取一个例子来说明,在21世纪初的若干年里,某些科学研究需要国际社会通力协作,并且要集中众多研究者之力,才能完成之。

如今正在进行的引力波实验有4个。规模最大的1个(LIGO)在美国,另有1个在日本(TAMA),1个法意联合实验(VIRGO),以及1个我们将要细述的称为GEO600的英德探测器项目。大家可不要以为这是4家在共同竞争一项全球的项目。实际上,要想确定是否真的探测到了引力波,需要至少两个探测器,这样,通过两个探测器记录下同一时间所发生的波动,来确认这不是由附近的干扰所造成的,比如有卡车通过或发生了滑坡。而为了确定引力波来自天空的位置,以及波动的其他详细属性,则至少需要4个探测器。这4个探测器的工作原理类似,但在某些方面GEO600是最复杂的,因为受限于严重的财政困难,实验者不得不穷尽其才智,开发新的技术来实现其目标。在20世纪80年代末,同样的财政拮据曾迫使英、德两国进行了一场后来证明是非常愉快的合作,因为没有一个国家能够独立承担建设引力波探测器。21世纪重大科学研究往往要采用这种多国合作的形式,而且我们将发现,现在由单独一个国家进行尖端研究已经是极为罕见了(更不用说单独一所大学的一个研究小组了)。孤独的天才的时代——比如牛顿或爱因斯坦的时代——早已不复存在。

GEO600这个项目名称中,GEO所代表的是Gravitational European Observatory,即“引力欧洲天文台”——当然颠倒一下前两个词,说European Gravitational Observatory(即欧洲引力天文台)更自然,但是其缩写EGO,恰好是“自我、自负”的意思,有影响其公众形象的嫌疑。不过,实际上,实验者对自己的评价还是蛮高的。项目名称中的600指的是实验的规模,其中包括两个分支,每边有600米长,彼此成直角。两个边的长度取决于可用空间的大小。它位于汉诺威以南的农田里,这块地归巴伐利亚州,由汉诺威大学的农业研究中心经营管理。两个边都是沿着农田里的道路修建的,周围是庄稼和果树。事实上,其中一边超出了研究中心的农田边界,进入了毗邻的农场,探出的距离为27米。为此,GEO600每年要向该农场主支付270欧元作为租金。

每个边里面都有一根管子,直径60厘米,由带皱褶的金属制成,仅为0.8毫米厚。管内是真空的,程度与外层空间相当,真空中悬浮着镜子,用来反射沿着管子照射来的激光束。每个镜子重6千克,由4根玻璃“线”悬挂起来,线的直径只有五十万分之一米。整个系统非常之精细,通过分析镜子反射的激光器发出的光信号,研究人员最终能够测量出每一边的不到10-18米(也就是不到一百亿亿分之一米,或是质子直径的百万分之一)的长度变化。在2004年末,英国格拉斯哥大学的研究小组的负责人吉姆·霍夫(Jim Hough)说,试运行所达到的灵敏度比其目标偏离了10倍(精度“仅仅”达到了10-17米),GEO600应在2006年年底之前达到其设计的灵敏度。

根据广义相对论,引力波通过实验设备的时候,会产生独特的“记号”:首先是将其中一个臂拉长一定的量,并同时压缩另一个臂,然后这一进程会反过来出现一次。它就像是时空中的地震,同时让你先长高变瘦,然后逆转这一过程,让你变矮变胖。正是有这种独特的模式,我们才能测量这种微小的变化。即使GEO600系统无法以如此高的精确度测量某个真空管的长度变化,但是通过比较两根管子里的激光束的干涉情况,也可以测量出两根管子的相对变化。如果GEO600发现这样的记录的同时,LIGO或其他的探测器也测量到了类似的变化,那么研究人员就能断定,他们看到的是穿越空间和地球的引力波的波纹。除了最初的发现可能带给我们的兴奋之外——从现在起,这随时都可能发生——未来的对于此类事件的观察将提供洞察宇宙中最大的爆炸的机会,也许能让我们有机会了解宇宙大爆炸本身(引力波在2016年被LIGO探测到。——编者注)。

吉姆·霍夫说,在2009年前,GEO600观测到这样的信号的概率为50/50。如果做不到,下一步研究者将要升级LIGO,为这个更大的实验设施安装根据GEO600的创新设计改造的探测器(LIGO的单臂长度是4千米,但是其探测器不如GEO600的复杂,因此其精度与GEO600目前的精度相当)。霍夫说,经过改进,他百分之百确定,到了21世纪第二个10年,一定会发现引力辐射。他之所以有这样的信心,其中一个原因是无论地面实验发生什么情况,到了2012年,空间实验LISA(激光干涉空间天线)项目都会发射升空。该实验包括3个编队绕太阳轨道飞行的航天器,各自相距500万千米,呈三角形分布。连接3个太空探测器的激光束将能够测量其相互距离的变化。这种变化是由引力波压缩和伸展扩张本身所造成的,其精度约为一千亿分之一米(10微微米)。[13]

与此同时,抛开寻求引力辐射所取得的进展不说,寻求万物至理的努力在20世纪80年代中期得到了提升。当时有一类模型在建立的时候尚未考虑引力,其演算结果却自动包括了作为引力相互作用承载着的玻色子的所有属性。这些所谓的弦模型(理论)是目前物理学界在讨论万物至理的时候最热门的话题,我们回头还会继续讨论它。

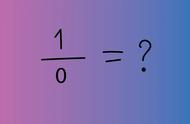

弦的观念一部分来自数学物理学家在把玩方程的时候的天然兴趣,一部分则来自一个关于所有粒子的非常实际的问题,即人们将所有粒子看作没有半径或体积的点。可问题是,在描述类似电场力的情况时——比如说其电场力与某个电子直接距离的平方成正比——如果电子没有大小,那么这个距离就可以一路算下去,直到为零。可是拿任何数除以零都得到无穷大,这样方程的解就是无穷大,这毫无道理。解决这一困境的办法叫作“重整化”。这样在求解的时候,用一个无穷大来除以另一个无穷大,这样就能获得一个合理的答案。重整化可以较好地解决标准模型和量子色动力学中的问题,但它确实是没有办法的办法。许多著名的物理学家,其中包括理查德·费曼,都认为重整化说明该模型存在严重的缺陷。

弦理论则认为构成物质世界的基本实体是可以延展的对象——弦——而不是点。弦的端点可开可合,可以是开放的,也可以构成微小的环。根据该模型,它们甚至能以比任何我们能够想象到的规模更小的规模存在——到这个程度上,说出其长度恐怕难以有任何意义了:一个弦的长度约为10-33厘米长。这大约是质子半径的一万亿亿分之一(10-20);换一种说法,假如说1个质子的直径是100千米,那么一个弦的长度才相当于实际质子直径的长度。要想测量弦的长度,恐怕根本没有任何希望,因此要想检验弦理论是否成立,只能是检验其对于质子尺度的世界所做的预测是否成立。[14]有两件事使弦模型成了今天的一个热门话题。首先是一类弦模型没有必要重整化——或者更确切地说,它们似乎是自身自动进行了重整化,无须数学家的任何帮助;方程中所有的无穷大似乎自动抵消了。第二点——这也是在绝大多数物理学家眼中更为重要的一点——是弦模型包括了引力子在内。这完全是意外之喜。在20世纪80年代,那些鼓捣弦理论的理论家当时并没有认真考虑引力的问题(虽然他们的脑子里总会想着万物至理的事儿),可是令他们感到困惑和烦恼的是,为了使他们的方程平衡,模型中需要有一种不适合标准模型以及大统一理论的要求的粒子。最后他们才意识到,这种粒子就是引力子,于是乎这一研究话题迅速蹿红。让他们声名鹊起的研究在外人看起来确实很炫目。

要想让弦理论成功,你要付的代价是要引入额外的空间维度,这超越了我们熟悉的三个维度(前后、上下、左右),再加上第四个时间维。奇怪的是,这一想法可以追溯到20世纪20年代,当时物理学家只知道两种相互作用,即引力和电磁力。在确定存在核相互作用之前,有一段短暂的时间,当时看起来似乎增加第五维就能获得20世纪20年代的将引力和电磁力统一起来的“万物至理”,但是当人们发现了更多的相互作用后,这一想法就被抛弃了,一直到半个世纪后才被重新拾起来。

这一想法脱胎自爱因斯坦的广义相对论,该理论用四维时空中的扭曲结构来描述引力。1919年,一名年轻的德国数学家西奥多·克鲁扎(Theodor Kaluza),想知道如果拿爱因斯坦的方程式来描写五维时空的扭曲会是什么样的。他当时没有理由认为这种方程对于现实世界会有什么意义,他只是出于数学上的好奇心探究这一切。没想到,他发现五维版的广义相对论是由两套方程构成的——一套是人们熟悉的广义相对论方程,另一套则是人们更加熟悉的与麦克斯韦电磁方程组完全等同的方程。简而言之,如果引力可以看成是四维时空中的波,电磁则可以看成是五维时空中的波。瑞典物理学家奥斯卡·克莱因(Oskar Klein)进一步发展了这一想法,纳入了量子理论的思想。该模型被称为克鲁札—克莱因模型(the Kaluza-Klein model)。从数学角度讲一切都很完美;唯一的缺憾是日常的世界中不存在第五维度(即第四个空间维)。但是,物理学家使用了一个称作“紧化”(compactification)的小伎俩绕过了这一难题。

我们举一个例子,就能很好地理解什么是“紧化”了。一片薄薄的可弯曲的东西,例如橡皮,实际上是一个三维物体,但从远处看上去却像是二维的,因为它的厚度看不出来。为了本例的需要,我们假定它确实是一个二维的薄片。接下来,我们把这张薄片卷成管状,使其边缘连到一起。这个二维的薄片就卷在了第三个维度的外面,而且如果我们从更远的距离看过来,它看起来像一条一维的线。但是这根线上的每个“点”实际上是一个小圆圈,围绕着管子,二维薄片中的涟漪,即使我们无法看到它们,是可以沿着管子向上和向下传播的——这种涟漪是带有能量的,所以它们会影响整个线的行为。薄片的二维中,有一维我们是看不到的,这实在是因为它太小了,但是我们仍然能感受到它的影响。以类似的方式,我们可以想象在最初的克鲁札—克莱因模型中,对于第四维空间可以设想,四维时空中的每个点其实是一个小环,其直径只有10-32厘米,绕着第五维弯曲。

至少在某些物理学家看来,为了得到一组方程来描述所有已知的相互作用,这似乎是可以接受的代价。在量子的意义上,克鲁札—克莱因模型相对简单,因为它只需要处理两个玻色子——引力子和光子。但是很快有更多的相互作用被发现,它们的行为也更复杂。为了把强、弱相互作用以及它们的所有玻色子包括在内,就需要有更多的维度,以更加复杂的方式缠绕在一起,这在当时实在太多了,超过了人们所能接受的限度。因此,在建立标准模型的时候,克鲁札—克莱因模型只不过是一种新鲜的小玩意儿罢了。但后来长大的那一代数学物理学家对于多维度则较为接受。[15]而且,20世纪80年代人们便已明了,实现标准模型向万物至理之飞跃必须另觅蹊径。

这一新思想综合了弦理论和额外维理论。其现代的21世纪的形式,即我们已经描述过的微小环状的弦的概念,总共缠绕在26个维度上。我们惯常所认为是粒子的各种事物(如电子、胶子等)对应于有着不同的振动的弦,其所附带的能量不同,就像吉他的琴弦,振动频率不同对应不同的音符一样。费米子解释起来相对简单,其振动是在10个维度上,沿着弦的循环以同样方向振动。其中六个层面是紧化的,以留出我们熟悉的四个维度的时空。然而,玻色子的世界较为丰富,需要在26个维度振动,沿着弦的圆环的另一个方向振动。其中的16个维度是为了描述丰富多彩的玻色子所必需的,而这些维度都被紧化在一起,成为10维的弦“内部”的东西。没有人知道这究竟是什么意思,理论家也在争论这些维度是否是“真的”。但是,从我们的角度看,最要紧的是,玻色子的行为让我们看起来它似乎是带有这些额外的维度。其他10个维度与费米子的振动所发生的维度相同。其中的6个维度紧化,因此弦产生的振动使其表现为在四维时空中的粒子运动。由于该模型需要有两套不同的振动发生在一种弦上,它有时被称为混杂型弦理论。

对于此,还有一个额外的奇怪之处,这凸显了我们对于“额外”的16个维度的理解尚不完美。所有的粒子实际上可以用16个维度紧化为8个维度来描述,因此这就留出了余地,可以存在一套重复的粒子。没有人完全知道这意味着什么,或者,一些理论家猜测,可能有一个完整的“影子宇宙”是由这些粒子副本构成,它与我们一起分享四维时空,但却不与我们发生相互作用,除非是通过引力。一个影子人可以径直从你身边走过去而不会引起你的注意。但是,我们还是将进一步的猜测留给科幻作家吧。弦理论近年来真正的进展来自重新解释该模型的其他部分,即10维的组成部分。

到目前为止,我们专门谈论了弦理论,好像它是唯一的一个适合我们需求的模型。弦理论的支持者们确实抱着这样乐观的态度,但是在从20世纪80年代中期到90年代中期的十年里,它掩盖了一个尴尬的事实。其实曾经有(现在仍有)5个不同的弦理论模型,它们是弦的主题的变奏,每一种都提供了一个对万物原理稍有不同的解释,但所有这些都涉及6个由振动的弦构成的紧化的维度在四维时空中的运动(加上额外的16种玻色子维度,没有人真正理解这些维度)。你可能猜想,对于物理学家来说,这倒并不是那么令人不安,因为他们能够证明从数学上讲,这些是唯一可能的模型——他们也能够想出其他类型的弦模型的数学版本,但他们可以证明,所有那些模型都受到无法重整的无穷大的困扰,因而没有实际意义。

而且滑稽的是——另外有一种被称作超引力的弦理论,似乎能够解释5种弦模型中的任何一种,但是它却需要有11个维度而非10个。可是,超引力并不是哗众取宠的噱头,后来证明,它只能在11维度起作用这一特性为当时的研究提供了重要线索。

经过20世纪90年代初期许多理论家的巨大努力之后,在1995年美国物理学家爱德华·威滕把所有的弦理论模型整合到一起,增加了一个额外的维度。他表明,弦理论的所有6名候选理论,只不过是一个主模型的不同方面,他把这个主模型称作M理论。在低能量的状态下,电磁和弱相互作用看起来像是不同的东西,但实际上却是单一的电弱相互作用的各自独立的表现形式。与此类似,弦理论的6种候选模型也是单一的M理论的低能量的表现形式,只有当我们能够制造出相当于强相互作用的能量时,才会表现出来。威滕为此不得不付出的代价是为弦理论引入一个额外的维空间。这样,像超引力一样,它们也是在11维时空运行。当你已经有了6个维度,另外一个微小的紧化的维度看起来似乎不像是向前迈进了一大步。但是M理论的这一“新”维度却不一定是微小的维度。它可以非常大,但无法探测,因为它与我们熟悉的三个维度的空间成直角。我们这种生活在三个维度中的动物,是无法理解四维世界的(更不用说十维了!);[16]这就像生活在两维世界(就像无限薄的一张纸)的生物不知道存在三维世界一样。

这就改变了我们思考世界机制的方式,我们不再把粒子看作可以检测到的弦的振动,而是必须将其看作振动的薄片或是膜。出于这个原因,虽然爱德华·威滕从来没有明确说过M理论中的M代表什么意思,许多人却认为它代表的词是“膜”。从更技术的角度上讲,一张两维的薄片被称为双膜,而且一直到多达10维都有对应的结构(尽管很难想象),一般称之为p膜,其中p可以是任何小于10的整数,一个弦则是“一膜”。

这样一来,我们的整个宇宙可能就是一个嵌入在更高维度里的三膜。这就带来了一个可能性,即可能存在其他的三维宇宙与我们的宇宙平行存在,也是嵌入在更高的维度,但我们完全无法进入。大家可以把这些宇宙看作一本书的页面,这些页面像是一系列两维宇宙,这些宇宙相互之间紧挨着,但是对于生活在其中一个宇宙中的任何二维生物来说,其中的一个页面就是整个的世界。

这种想法完全出于假想,虽然是基于理性思考的合理的假想,但却没有任何能立即检测它们的手段。我们在地球上无法通过任何实验或加速器来检测之。但我们确实有机会获得某种信息,由于M理论的过程产生了非常极端的影响,弦和膜可能留下了某种印记。我们对于自己的宇宙最好的理解表明,它产生于约140亿年前的一个非常高的压力和温度状态,即宇宙大爆炸。现在的天文观测已经达到了极高的精确度,人们可以从粒子理论检测一些关于宇宙大爆炸本身发生了什么的预测。宇宙学和粒子物理学已经结合在一起,变成了天文粒子物理学。因此,探索最小尺度物质的行为的问题,其合乎逻辑的下一步是向外观测太空,看看这非常大的尺度上物质的行为,即宇宙本身的规模,并弄清楚这一切来自哪里。在明确了我们对于物理定律已知为何,以及我们认为自己所知为何之后,现在我们可以应用这种知识来探讨宇宙的传记——这是关于我们如何发展到如今的状态的故事。

,