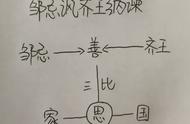

1.三问三答三思。

第1段讲述邹忌是一位容貌昳丽的美男子,他分别向妻、妾、客询问自己与城北徐公谁更美,虽然因身份不同而在表述和语气上有所差别,但三人皆表示邹忌比徐公美。可当邹忌亲自见过徐公后,他得出了相反的答案。他没有沉醉于他人的奉承之中,而是对这件事进行了理性的思考。邹忌暮寝而三思,为讽谏齐王做了铺垫。

2.入朝“三比”。

第2段中,邹忌以自己的亲身经历设喻,推及治国之道。他以妻、妾、客的“私我”“畏我”“有求于我”这三种情况来类比齐王身处的环境——“宫妇左右莫不私王,朝廷之臣莫不畏王,四境之内莫不有求于王”,得出“王之蔽甚矣”的结论,从而劝诫君王广开言路、修明政治。

3.齐王“三赏”,齐国“三变”。

第3段写齐威王采纳了邹忌的谏言,并根据谏言的不同情况设立了上、中、下三种奖赏,接受来自各方面的批评意见,以图国家强盛。在经历了“令初下”“数月之后”“期年之后”三个时间节点后,进谏之人越来越少,说明齐国治理得越来越好。最终他国“皆朝于齐”,表明这一政令在国内外皆取得了显著的成效。

1.“三叠”式结构,别致精美。

文章有“比美”“进谏”“赏谏—朝齐”三个段落。“比美”中的“三问”“三答”展现了“比美”的过程,“三思”揭示了邹忌在“比美”中受蒙蔽的原因;“进谏”中的“三比”推出了“王之蔽甚矣”的结论;“赏谏—朝齐”中的“三赏”“三变”演绎了齐王从善如流的魄力,以及齐国“战胜于朝廷”的辉煌。文章“三叠”式结构的运用,彰显了整齐对称之美。

2.类比说理、委婉讽谏的劝说艺术。

采用类比的方式说理是本文最显著的特点,邹忌是以自身经历与齐王之“弊”进行类比的。邹忌讽谏齐王时,先从自家“比美”的趣事侃侃道来,通过“三比”,顺理成章地推出“王之蔽甚矣”的结论。这种由近到远、由小到大、由生活琐事推及国家大事的类比进谏,不能不让齐王欣然领悟,从而接受群言,“战胜于朝廷”。

本文写的是战国时期齐威王接受齐相邹忌的劝谏,广开言路,最终使齐国大治的故事,塑造了善于思考、敢于进谏的贤臣形象和善于纳谏、知错就改的明君形象,告诉当权者只有广开言路、采纳群言,虚心接受批评意见并积极改正,才有可能治理好国家。

1.作家作品。

见第21课《邹忌讽齐王纳谏》此内容。

2.作品背景。

战国之际,七雄并立,各国间的兼并战争、各统治集团内部新旧势力的斗争,以及民众风起云涌的反抗斗争,都异常尖锐激烈。在这动荡的时代,“士”作为一种最活跃的阶层出现在政治舞台上。他们以自己的才能和学识,游说于各国之间,他们提出一定的政治主张或斗争策略,为某些统治集团服务,并且往往利用当时错综复杂的斗争形势游说使诸侯采纳,施展着自己治国安邦的才干。各国统治者也认识到,人心的向背,是国家政权能否巩固的决定性要素。失去了民心,国家的统治就难以维持。所以,他们争相招揽人才,虚心纳谏,争取“士”的支持。

1.给加点字注音。

昳丽(yì) 期年(jī) 朝服衣冠(zhāo)(guān)

窥镜(kuī) 朝于齐(cháo) 间进(jiàn)

2.重点词汇释义。

(1)邹忌讽齐王纳谏(讽谏,用含蓄的话委婉地规劝)(规劝国君、尊长等改正错误)

(2)邹忌修八尺有余(长,这里指身高)

(3)形貌昳丽(光艳美丽)

(4)朝服衣冠(穿戴)

(5)窥镜(照镜子)

(6)我孰与城北徐公美(与……相比怎么样,表示比较)

(7)孰视之(同“熟”,仔细)

(8)旦日(第二天)

(9)又弗如远甚(远远不如)

(10)吾妻之美我者(认为我美)

(11)私我也(偏爱)

(12)臣诚知不如徐公美(确实)

(13)宫妇左右莫不私王(没有谁)

(14)王之蔽甚矣(蒙蔽,这里指所受的蒙蔽)

(15)能谤讥于市朝(集市、市场等公共场合)

(16)闻寡人之耳者(这里是“使……听到”的意思)

(17)时时而间进(常常,不时)(间或、偶然)

(18)期年(满一年)

3.古今异义。

(1)邹忌讽齐王纳谏(古义:讽谏,用含蓄的话委婉地规劝。今义:诽谤,嘲讽)

(2)窥镜(古义:照,看。今义:偷看)

(3)明日徐公来(古义:次日,第二天。今义:时间,明天)

(4)今齐地方千里(古义:土地方圆。今义:中央下属的各级行政区划的统称,跟“中央”相对))

(5)能面刺寡人之过者(古义:指责。今义:尖的东西进入或穿过物体)

(6)臣之妻私臣(古义:偏爱。今义:自私)

(7)宫妇左右莫不私王(古义:君主左右的近待之臣。今义:方位词,左和右两方面)

(8)邹忌修八尺有余(古义:长,这里指身高。今义:修改)

(9)虽欲言(古义:即使。今义:虽然)

4.一词多义。

(1)之

(2)朝

(3)孰

(4)于

(5)上

(6)修

(7)美

5.通假字

孰视之(同“熟”,仔细)

6.词类活用。

(1)朝服衣冠(名词作动词,穿戴)

(2)吾妻之美我者(形容词的意动用法,认为……美)

(3)群臣吏民能面刺寡人之过者(名词作状语,当面)

(4)闻寡人之耳者(动词的使动用法,使……听到)

7.特殊句式。

倒装句

①能谤讥于市朝(介词结构后置,正常语序应为“能于市朝谤讥”)

②此所谓战胜于朝廷(介词结构后置,正常语序应为“此所谓于朝廷战胜”)

8.参考译文。

邹忌身高八尺多,容貌光艳美丽。早晨穿戴好衣帽,照镜子,对他的妻子说:“我与城北徐公相比,哪一个美?”他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢?”城北的徐公,是齐国的美男子。邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我与徐公相比,哪一个美?”妾说:“徐公怎么能比得上您呀?”第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客人说:“徐公不如您美。”第二天,徐公来了,(邹忌)仔细看他,自己觉得不如徐公美丽;再照镜子看看自己,更觉得远远不如。晚上睡觉时想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。”

于是上朝拜见齐威王,说:“我确实知道自己不如徐公美。我的妻子偏爱我,我的妾害怕我,我的客人有求于我,都认为(我)比徐公美。如今齐国有方圆千里的疆土,一百二十座城池,宫里侍妾一类女子和左右的近侍之臣没有谁不偏爱大王的,朝中的大臣没有谁不害怕大王的,全国范围内的老百姓没有不有求于大王的:由此看来,大王您所受的蒙蔽很深啦!”

齐威王说:“好!”于是下令:“所有的大臣、官吏、百姓能够当面指责我的过错的,可得上等奖赏;上书劝谏我的,可得中等奖赏;在公共场所指责讥刺(我的)过失,使我听到的,可得下等奖赏。”命令刚下达,群臣都来进谏,宫门前和庭院内像集市一样;几个月以后,还偶然有人来进谏;满一年以后,即使想进谏,也没什么可说的了。燕、赵、韩、魏等国听到这种情况,都到齐国来朝见。这就是人们所说的在朝廷上取得胜利。

【教学目标】

1.掌握文中的重要词语和特殊句式,结合注释以及积累的文言知识,疏通文意。

2.了解设喻说理、巧妙讽谏的论说技巧。

3.体会古代志士勇于谏言的精神和古代明君从善如流的气度与明辨的智慧。

【教学过程】

导入一:春秋战国,动荡不安,诸侯林立,各国间的兼并战争、各统治集团内部新旧势力的斗争、民众风起云涌的反抗斗争,都异常尖锐激烈。君主想要成就霸业,得有敢于进谏的谋臣策士根据错综复杂的斗争形势为他献奇策异计。齐威王非常幸运地遇到了这样一位贤士,他就是邹忌。今天,我们一起穿越时光隧道,领略邹忌的劝谏艺术!

导入二:一个河清海晏、风清气正的朝代,既需要圣明的君主,又离不开尽心辅佐、善于劝谏的臣子。就像唐太宗与魏征,臣子敢于直言劝谏,君主乐于虚心纳谏,才有了历史上的“贞观之治”。今天,让我们一起走进史书《战国策》,去认识一位善于进谏的大臣和一位善于纳谏的君主,去看看他们演绎了一段怎样的历史佳话。

1.检查预习情况。

(1)学生课前预习本课,读准字音。

(2)教师指名学生朗读,纠正易错的字音。

2.了解《战国策》以及课文的历史背景。

1.自主学习字词。

学生自主默读课文,结合工具书和课下注释,理解重点字词的意思,将难理解的词句标出。

2.合作探究字词。

小组合作,将各自不明白意思的字词提出来,结合课下注释,小组讨论,得出结论。若有讨论未果的字词,请组长记录下来。讨论结束后,教师收集各组仍没有弄明白的疑难字词,集中讲解。

3.重点讲解。

教师展示文章中的重点字词并讲解。

第1段诵读指导:

此段从邹忌与徐公比美写起,三问三答,非常精彩。问答中所涉及人物的身份不同,想法不同,语气也各不相同,其妻的偏爱之情,其妾的畏惧、拘谨之情,其客的奉承之情都要读出来。

第2段诵读指导:

邹忌讽谏齐王的两组排比句语速快一些,体现其拳拳之情;至结尾处“由此观之,王之蔽甚矣”,语速放缓,重读“甚”字,以体现殷切期待之意。

第3段诵读指导:

结尾段,“令初下,……门庭若市”语速要快;“数月之后,时时而间进”适度放缓;“期年之后,……无可进者”则要读得更舒缓一些,以强调齐国的可喜变化,突出讽谏的效果。

1.理解句意。

(1)小组合作,借助工具书和课下注释,自主理解句子意思,画出难理解的句子。

(2)小组集中整理难理解的句子,教师明确释义。

2.疏通文意。

(1)学生根据前面对句子的理解,借助工具书,疏通文意。

(2)教师指导并明确文意。

【明确】

第1段:进谏的依据。邹忌与徐公比美,发觉受蒙蔽,从中体味出国君不易听到直言的道理,并决定“入朝见威王”。

第2段:进谏的内容。邹忌以自己受蒙蔽之事讽喻齐王,用自己的切身体会,启发诱导齐威王领悟到纳谏的必要性。

第3段:纳谏的举措及结果。齐威王接受邹忌的劝告,立即颁布政令,悬赏求谏。齐威王纳谏除蔽,使齐国政治清明、国势强盛,威震诸侯。

熟读并背诵本课。

通过上节课的学习,我们疏通了文意,了解了一段历史佳话。这节课,让我们在复习中再次走进课文,对其进行深度探究。

(一)邹忌比美

1.邹忌讽谏齐王源于一件生活中的什么小事?

【明确】邹忌与徐公比美。

2.邹忌美吗?你能从原文中找出依据吗?请赏析这个句子,并说说这个句子的作用。

【明确】美。邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

赏析:运用外貌描写,写出了邹忌的高大美丽。

作用:为下文邹忌与徐公比美做铺垫。

3.邹忌在得到妻子的赞美后,为什么还要问妾、客,这说明邹忌的什么性格?

【明确】面对妻子的赞美,邹忌没有被冲昏头脑、自我陶醉,而是多方询问,甚至与徐公当面“比美”。这表明邹忌是一个有自知之明,有冷静头脑,能理性对待他人评价的人。

4.邹忌“暮寝而思之”,他的思考仅限于“妻私、妾畏、客有求”吗?

【明确】不仅仅如此。这三个句子,强调了他在家中和客人面前受蒙蔽之甚,同时隐含了他更深刻的思考,作为齐国的重臣,邹忌由自己所受“蒙蔽”推及齐王,想到整个齐国,所以才有了后来的入朝进谏。

(二)邹忌讽谏

1.邹忌讽谏齐王的目的是什么?

【明确】希望齐王广开言路,修明政治。

2.如果邹忌单刀直入说:因为宫妇左右私王,朝廷之臣畏王,四境之内有求于王。王之蔽甚矣,希望大王广开言路,善于纳谏……结果会如何?

【明确】由于君与臣之间在地位、实力上的绝对不平衡,在这一过程中,齐王是绝对权威。如果邹忌单刀直入,稍有差错,轻则丢官失命,重则株连九族。

3.所以臣子劝谏君主不仅要敢于进谏,而且要选择君主易于接受的方式。那么邹忌是用怎样的方式来讽谏齐王的?

【明确】以自己与徐公比美的“闺房小事”设喻,用类比推理的方式委婉劝谏齐王。

(三)齐王纳谏

1.听了邹忌的分析,齐王反应如何?

【明确】

王曰:“善。”一没有怪邹忌在朝廷上谈闺中如此不庄重之事;二没有追究邹忌与自己相提并论之罪;三不掩饰自己深受蒙蔽之事实。相反,他只说一“善”字,多么痛快,多么干脆。很显然,齐王心悦诚服,接受了邹忌的建议。

2.齐威王听了邹忌的建议后,是如何做的?效果如何?

【明确】

(1)上赏:面刺寡人之过——门庭若市

(2)中赏:上书谏寡人——时时而间进

(3)下赏:谤讥于市朝,闻寡人之耳——无可进者

1.品邹忌。

思考:

(1)邹忌与徐公比美,得到赞美却反复问、反复思考,为什么?

(2)邹忌由与徐公比美受蒙蔽,联想到什么?

(3)邹忌让齐王很快接受了建议,这表明邹忌怎么样?

请用“邹忌是 的人,我从 看出来”的句式说出思考结果。

【示例】

邹忌是头脑冷静、善于思考的人,我从他“三问”后的“三思”看出来。

邹忌是善于辞令、勇于进谏的人,我从他的由家事想到国事并用“三比”劝谏齐王看出来。

2.品齐王。

思考:

(1)齐王欣然接受邹忌的一番话,说明齐王有什么特点?

(2)由齐王的“三赏”及齐国朝廷的“三变”,可见齐王是什么样的国君?

(3)齐国“战胜于朝廷”,你对齐王有了哪些新的认识?

请用“我从 看出齐王是个 的人”的句式说出思考结果。

【示例】

我从齐王的“善”和“三策”(三赏)看出齐王是个从谏如流、广开言路的人。

我从齐国朝廷的“三变”看出齐王是个闻过则改、明智果断的人。

思考:邹忌成功地劝谏齐威王,他的讽谏艺术巧妙在哪里?

(1)尊重对方——劝谏无痕

邹忌向齐威王献策之时,齐国的政治比较腐败。邹忌进谏时,从日常小事说起,由家事推及国事,现身说法使齐威王广纳谏言,最终使齐国“战胜于朝廷”。

(2)婉言含蓄——忠言利行

邹忌实话实说“不如徐公美”,创设情境,取悦齐威王。语言含蓄,委婉相劝。邹忌深谙“忠言顺耳利于听”的道理。

(3)攻心有术——忧君之忧

邹忌知道齐威王的处境致使他成为受蒙蔽者,了解齐王有修明内政以兴邦的宏志,为此设喻讽谏,解齐王之忧,最终达到目的。

“邹忌现身说法巧进谏,齐王广开言路振国威”,这节课我们一起聆听了一代贤臣邹忌睿智的讽谏,也近距离领略了闻过则喜、欣然纳谏的明君齐威王的风采。邹忌的讽谏秘技、齐王的虚怀若谷,穿越千年的时光依然熠熠生辉,对我们的现代生活仍有积极的借鉴意义。让我们从中华经典中汲取智慧的力量,愿我们的日常交流更富于艺术魅力!愿我们的生活拥有更多的诗意!

背诵全文,增加积累。