齐惠公去世 崔杼争权不胜而亡卫

陈灵公聚淫 君臣玩笑无极终酿祸

【经】十年春,公如齐。公至自齐。齐人归我济西田。

【传】十年春,公如齐。齐侯以我服故,归济西之田。

鲁宣公十年春天,经中记载了两件事,一件是鲁宣公去了一趟齐国,平安归来。一件是齐国把鲁国的济西之田还给了鲁国。

关于这两件事,自从前年襄仲使齐半路病死后,鲁宣公已连续两年到齐国,实际上就是去朝见。传中说齐惠公看鲁国对自己表现得极为顺服,所以把济西之田还给了鲁国。

济西之田这块地方的归属最初是曹国的,鲁僖公三十一年时,鲁国跟随晋国讨伐曹国,后来晋文公把这块原属于曹国的土地分给了鲁国,到在鲁宣公元年时,鲁宣公为了让齐国承认自己的地位,拿出来送给了齐国。现在齐惠公看鲁国比较听话,所以把这块土地又还给了鲁国。从这个事情来看,齐国这是在给鲁国发出的一个明确的信号,那就是齐国是支持鲁宣公的,这是变相从侧面敲打鲁国三桓的一个行为。

【经】夏四月丙辰,日有食之。己巳,齐侯元卒。齐崔氏出奔卫。公如齐。五月,公至自齐。癸巳,陈夏征舒弑其君平国。六月,宋师伐滕。公孙归父如齐,葬齐惠公。晋人、宋人、卫人、曹人伐郑。

【传】夏,齐惠公卒。崔杼有宠于惠公,高、国畏其逼也,公卒而逐之,奔卫。书曰「崔氏」,非其罪也,且告以族,不以名。凡诸侯之大夫违,告于诸侯曰:「某氏之守臣某,失守宗庙,敢告。」所有玉帛之使者,则告,不然,则否。

公如齐奔丧。

陈灵公与孔宁、仪行父饮酒于夏氏。公谓行父曰:「征舒似女。」对曰:「亦似君。」征舒病之。公出,自其厩射而*之。二子奔楚。

滕人恃晋而不事宋,六月,宋师伐滕。

郑及楚平。诸侯之师伐郑,取成而还。

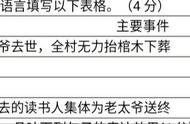

鲁宣公十年夏天,经中记载了七件事。第一件,四月丙辰日,发生了日食。第二件,四月己巳日,齐国国君齐惠公齐元去世,而齐国的权臣崔氏逃到了卫国。第三件,鲁宣公到了又一次去了齐国。第四件,鲁宣公从齐国平安归来。第五件,五月癸巳日,陈国的夏征舒把陈灵公陈平国*死了。第六件,宋国讨伐了滕国。第七件,鲁国的公孙归父去齐国参加齐惠公的葬礼。第八件,晋国、宋国、卫国、曹国联军伐郑。

关于第一件,发生日食,但经中没有注明这是朔日,这应该是鲁国史官的失误。

关于第二件,关于齐惠公是如何死的,传中没有解释。但对于鲁国而言,这是比较遗憾的。鲁宣公多年来一直讨好齐国,希望得到齐惠公的支持,好不容易在春天之时齐惠公以归还鲁国济西之田的方法来明确支持鲁宣公,没想到夏天齐惠公就去世了。从这个意义上讲,齐惠公的死最伤心的非鲁宣公莫属。

传中倒是对崔杼的逃亡有解释。传中说,崔杼受到齐惠公的宠信,而高氏和国氏两家害怕遭到崔氏的威逼,于是在惠公死后干脆来了个先下手为强,把崔杼驱逐了。崔杼没办法,逃亡到了卫国。经中说载“崔氏”二字,而没有记载他的名字,意思是说这不是他的罪过,而且在齐国在通告诸侯时本就称族,没有称名。如果对他有赞赏之意,那么会在记载时或称官,或称字。传中进一步解释道,凡是诸侯的大夫离开本国,在通告诸侯时会说:“某氏的守臣某,失守宗庙,谨此通告。”所有友好往来的国家都要发给通告,如果不是友好国家,那就不发通告。

文中的“玉帛之使”就是友好国家的使者,诸侯之间行聘礼之时,使者执玉致命,执帛致享,所以叫玉帛之使。“化干戈为玉帛”一词应从此而来。

关于第三件和第四件,鲁宣公再一次去齐国,传中解释这次是去奔丧。然后平安回来。鲁宣公亲去奔丧,这本不合礼制,所以经书只写“如”而不说何事,这是史官常用之手法。

关于第五件,陈国发生了弑君事件,关于此事传中解释得较为详细。

传中说,这一年夏天五月癸巳这一天,陈灵公和孔宁、仪行父三人在夏征舒家喝酒。陈灵公看着仪行父说:“征舒这孩子长得很是像你啊。”仪行父说:“也像君王您。”此话被夏征舒听到之后十分的痛恨。趁陈灵公出去时,夏征舒埋伏在马棚里用箭射死了陈灵公。孔宁和仪行父二人一看大事不妙就逃亡到了楚国。

陈灵公可以说是死有余辜。这君臣三人也算空前绝后了,一起淫乱也就罢了,还公然拿人家的孩子开玩笑,这是典型找死的节奏。

关于第六件,宋国又讨伐了滕国。传中说,滕国人因为依靠晋国于是就不事奉宋国了,所以在六月份,宋国军队攻打了滕国。宋际上宋国瞅准的是晋成公去世,滕昭公去世,现在齐惠公又去世,他趁火打劫的本事倒是炉火纯青。至于不事奉宋国只是看似合理的一个理由。

关于第七件,鲁国大夫公孙归父到齐国参加齐惠公的葬礼,传中无文。公孙归父是襄仲之子,襄仲去世之后,公孙归父接替了父亲的卿位,来齐国参加葬礼是必须的,当然来齐国一般就是他们家的人和宣公本人。齐惠公四月去世,现在六月就来参加了葬礼,说明齐惠公是提前下葬了。这不合诸侯五月而葬的礼制,同时说明齐国内部出现了问题。应该说高氏国氏与崔氏之间的斗争是比较残酷的。高氏国氏急着扶持新的国君上位,于是葬礼提前了。

关于第八件,四国联军讨伐郑国。传中说此次联军伐郑是因为郑国和楚国又媾和了。所以晋国才集诸侯之军来讨伐郑国。在去年的时候,郑国军队在柳棼之战中打败了楚国,而子良说这是“国之灾”,所以郑国因为害怕于是就又和楚媾和。但与楚一和,晋国这边又不让了,于是晋国又讨伐郑国。郑国一看,马上又和晋国媾和。

【经】秋,天王使王季子来聘。公孙归父帅师伐邾,取绎。大水。季孙行父如齐。

【传】秋,刘康公来报聘。

师伐邾,取绎。

季文子初聘于齐。

鲁宣公十年秋天,经中记载了四件事。第一件,周王派大夫王季子来鲁国行聘。第二件,鲁国的大夫公孙归父率领军队讨伐了邾国,并且拿下了绎这个地方。第三件,鲁国发生了洪灾。第四件事,鲁国大夫季孙行父去了一趟齐国。

关于第一件,传中说王季子就是刘康公,他此次来鲁是来报答鲁国去年之时孟献子去周王室行聘,所以此次刘康公来算是回聘。

关于第二件,传中没有更多的解释,但公孙归父伐邾此事应也是趁齐惠公之死而*趁机扩大地盘的一件事。因为从鲁文公十三年时,邾文公不怕自己遭殃而迁都于绎,当时就是被鲁与自己的儿子所逼。但迁都第二年邾文公就去世了,因鲁文公虽去吊丧但因为不敬而引得邾国为了尊严讨伐了鲁国。而此时的邾国是邾文公元妃齐姜生的定公继位,所以算是齐国的外甥,也算是有靠山的人。所以此后鲁国与邾国一直相安无事。但此时齐惠公一死,公子归生就发动了对邾国的战争,这是趁齐国内部混乱无暇顾及而采取的军事行动。但经中说拿下了绎,那是不是已经攻下了国都呢?这个绎过去是邾国的一个邑,但邾文公把国都迁于此,那现在拿下绎是拿下了国都还是拿下了周边过去的邑,不得而知。三传之中都对此没有解释,成了一桩疑案。

关于第三件,鲁国发大水,传中无文。

关于第四件,传中说季文子这是头一次到齐国聘问。季文子为什么也来齐国聘问?这可能是季文子向鲁宣公要求的,季文子看出了襄仲及其儿子与鲁宣公对他们的不满,所以现在齐襄公去世,他要趁齐顷公刚上位之时,来齐国攻关了。

【经】冬,公孙归父如齐。齐侯使国佐来聘。饥。楚子伐郑。

【传】冬,子家如齐,伐邾故也。

国武子来报聘。

楚子伐郑。晋士会救郑,逐楚师于颖北。诸侯之师戍郑。郑子家卒。郑人讨幽公之乱,斫子家之棺而逐其族。改葬幽公,谥之曰灵。

鲁宣公十年冬天,经中记载了四件事。第一件,公孙归父去了一趟齐国。第二件,齐国派来大夫国佐来回聘。第三件,鲁国发生了饥荒。第四件,楚庄王又讨伐了郑国。

关于第一件,公孙归父在这年冬天去齐国行聘。一年之中,先是公孙归父参加齐惠公葬礼,之后是季孙行父去齐行聘,紧接着,公孙归父又去齐行聘,所以这里一定不单是国家之间单纯的互通友好的行为了。不过他们都会打着正当理由的旗号。公孙归父去参加葬礼是正常的,季孙行父去祝贺齐顷公也是正常的,而此次公孙归父再去应是打着因伐邾而道歉这么一个理由。总之他们都是以正常的理由来想法设法获得到齐国的机会来寻求齐国对自己一方的支持和帮助。而传中说此次公孙归父子家去齐是因为伐邾之事,害怕得罪齐国而来主动道歉的。

关于第二件,齐国此次派来的是国武子来回聘。而高氏也是权臣却没有派他来,高氏是娶了鲁国女了的,没有派他来,说明现在的顷公要么是不明着支持鲁宣公和东门,要么是派此人来调和他们之间关系的。

关于第三件,鲁国发生了饥荒,传中无文,这是因为夏天之时鲁国发大水造成的。

关于第四件,楚国又讨伐了郑国。夏天之时,因为晋国带着四国联军讨伐郑国,郑国一看苗头不对,马上媾和。但这又让楚国不爽,于是楚庄王再次伐郑。传中说,晋国一看楚国又讨伐郑国,于是派出了士会带兵救援郑国。在颖水北面赶走了楚军。此次士会派诸侯军队干脆戍守在了郑国。此时郑国的大夫子家去世,就是被公子宋胁迫而*了晋灵公的那位。所以郑国人为了讨伐*害幽公的祸乱,砍开了子家的棺材,并赶走了他的族人。后来改葬了幽公,并把他的谥号改为灵。所以郑幽公就是郑灵公,他是一人两谥,前幽后灵。根据谥法,动静乱常曰幽,乱而不损曰灵。总的来都有一个乱字,但还没有达到动静乱常的程度,所以“幽”这个谥应是子家给定的,现在子家遭到了清算,那就得改过来,但这个郑夷实在也不怎么样,于是认为有乱,但没有对国家造成太大的祸害于是定为了“灵”。

弹词 点绛唇 夏征舒 成宙评

憎母难图,满腔怒气如何泄,栏杆拍遍,陡然生凶念。

除恶屠灵,移送阎罗殿,释积怨,马厩一箭,不料国生变。

,