huang

它的读音为huang,笔画数竟然达到惊人的172,属于会意字,意思代指世界。

使用频次最高的汉字:的中国汉字数量非常庞大,东汉许慎编著的《说文解字》收录汉字9353个,1716年编纂的《康熙字典》收录汉字47035个,《汉语大字典》收录汉字54678个,收录汉字最多的当属《中华字海》,共收录85000个之多。

2012年,“中华字库”工程启动,经过统计,中国文字有30万之多,其中汉字约10万个,少数民族文字约10万个,诸如甲骨文之类的古代文字编码同样有约10万个。

的

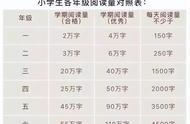

绝大多数人并不需要掌握这10万个汉字,常用字有2000个,次常用字有1500个,这些已经占到日常使用的99%,即使你只有认识1000个汉字,书本上92%的汉字你都能看懂,你要是掌握了2000个汉字,那已经覆盖了书面词汇的98%。

而在我们日常生活中,使用最多的当属“的”字,如本文当中“的”出现的频率也是最高的,“的”字相当于古代文言文“之乎者也”的“之”,其余依次是“一”、“是”、“了”、“我”,这五个字占到了日常使用的10%。

(题外话:我到姨妈家做客,我敲门,姨问:“谁呀?”我回答道:“的姨,是了我!”)

最具创新的汉字:她说到第三人称代词时,古人可没有“他”、“她”还有“它”的烦恼,全部用“之”来表示,但这可忙坏了那些传教士,他们在翻译《圣经》之类的书籍时,竟不知道如何翻译she。

1814年,传教士马礼迅在翻译she时,写成了“该妇”,意为这个妇女,后来还尝试将he、she、it依次翻译成他男、他女、他物,不仅不简洁明了,而且措辞不甚很好。

中国人在接触西方文化时,是如何解决这个问题的,1878年,广东人郭赞生在翻译英语语法《语法初阶》时,则用“伊”代替she,“他”代替he,“彼”代替it。

对于“她”字的诞生,并非刘半农凭空捏造,“她”字古已有之,方言用字,是巴蜀地区对母亲的称呼,读作jiě,不过它是一个生僻字。

她

刘半农从1917年提出女性第三人称代词用“她”来表示,读作tā,对于这件事,周作人1918年8月有发文提及,他有不同的意见,要用“她”的话得新铸很多新字,这不适宜当前的印刷,他主张在“他”字的右下角加一个小一点的“女”字。

后来周作人在经过与钱玄同讨论之后,决定采用“伊”字,《诗经》有“所谓伊人在水一方”之句,鲁迅、周作人、茅盾、叶圣陶等文坛大家也是使用“伊”字。

这时候使用“她”字并不多,1919年5月康白情发表一系列文章开始大量使用“她”字,继康白情之后,1921年,郑振铎、茅盾、冰心等开始使用“她”字,就连一贯使用“伊”字的鲁迅也改变了这个习惯,改用“她”字。

1923年起,全国各中小学的教材开始使用“她”字作为女性第三人称代词,只不过读法各有不同,有ta、yi、ya等,从20世纪30年代中期开始,“她”和tā的读音才成为社会的主流。

最张冠李戴的两个汉字:来和麦追溯“来”的甲骨文写法,有穗有叶又有根,是一棵小麦,而“麦”字呢?是一棵小麦下面有一个脚印,表示来到这里,原来我们中国人用了几千年的“来”和“麦”,都各自干了越俎代庖的活。

按照这样的思路,“我们来到美丽的海边”该写成“我们麦到美丽的海边”,“金灿灿的麦田一望无际”该写成“金灿灿的来田一望无际”。

即使按照现在的字形我们仍然看出一丝端倪,“禾”是一棵禾苗,而“来”呢?它与“禾”字形相仿,有麦穗的字形,因此早年有不少期刊报纸发文指出,“来”应该是“麦”,“麦”应该是“来”。

事实真是如此吗?

来和麦

《说文解字》中说道:“来,周所受瑞麦来麰。一来二缝,像芒朿之形。天所来也,故为行来之来。凡来之属皆从来。”

根据《说文解字》“对“来”的解释,“来”既可以指麦子,因为从天赐而来又有往来之意,这两种意思并用一段时间后,“来”越来越倾向于现代“来”的含义。

而关于“麦”,翻开各种典籍,还无法查证它有往来之意,它的本义仍然指麦子,是由于“来”失去麦子的本意后,先人自行创造的汉字,至于在下面加个“夂”字(即脚印、足迹),那是麦子天上而来,这样就很好解释了这个问题。

有学者指出,“来”本来就是“麦”,“麦”本来就是“来”,实在有些断章取义,过于绝对了。

最误会的两个汉字:射和矮单看“射”字和“矮”字,似乎并没有什么问题,可要是把这两个字放在一起,就发现了有趣的现象:这两个汉字是不是写反了吗?

射,身加寸,一寸的身高不就是矮吗?矮,委有扔出去的意思,矢就是指箭(现在仍然有成语“有的放矢”),把箭扔出去不就是射吗?

其实查证这两个汉字的渊源,事实并非如此。

这两个汉字最先出现的是“射”字,甲骨文的“射”字一支箭搭在一把弓上,意为射箭,在周朝时开始加上了一只手,就更加形象,而在古代,手和寸是几乎通用的,所以很好解释了“射”字右半部为什么不是“手”而是“寸”,而左半部“弓”的字形在不断演化中越来越趋于“身”,这样的例子在汉字的演化中比比皆是。