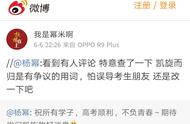

有网友批评某作者在《头条》发表的《祝贺侄女完成博士学业凯旋而归》一文(见文后链接),说这个标题是病句。因为“凯旋”就是胜利归来的意思,“凯旋而归”犯了重复的毛病。

我对这种说法不以为然。

过去语言学界,还有高考,确是把“凯旋归来”当成病句。理由是凯旋与归来,语意重复,两个词语不能同时使用。但现在,“凯旋归来”基本已成流行用法,实际上被认可为合理用法。

语言中多有重复现象。有些重复确是语病,有些重复不是语病。我随手举几个例子:

——有一首歌曲名字叫《我爱我的祖国》。“我的祖国”这个偏正短语,“我的”与“祖国”,语意上是不是有重复?有重复。因为“祖国”就是“我”和“我的”先辈出生的国度。将“我爱我的祖国”一个字一个字解释,就是“我爱我和我的祖辈出生的国度”,意思与“我爱祖国”完全一样。即当一个人说“我爱祖国”时,表达的意思就是“我爱我的祖国”,不可能是爱别的国家。因此,单纯从语言简洁看,“我爱我的祖国”中的“我的”可以删去。在“我爱我的祖国”这个句子中,虽然“我的”与“祖国”语意上有重复,但用“我的”,起一种强调作用。因此没有人说“我爱我的祖国”的说法有错。

——老师讲课或大会发言,常常说“我们大家”。为何“我们”后面要再说一次“大家”?难道“我们”不是指“大家”,“大家”不是指“我们”?但“我们大家”说法并没有错。

——开大会时,主持人常讲“请某某领导发表致辞”。“发表致辞”是否病句?有些人认为是病句。但中国社科院语言所有专家撰文认为,“发表致辞”说法没问题,我赞成这种观点。

至于有些重复不仅不是病句,还是美句,是一种修辞手法,这是修辞学中的常识。

我是长期搞语文教育工作的,也是高中语文教材主编之一,我比一般读者更关注语言规范问题。但语言是活的,语言除了有规范要遵循,还有与时俱进的一面。

以下是我几年前在科学网发表的一篇博客,重新发表在这里,供大家参考:

标题:【没有“水分”的语言是干瘪的——和武夷山老师探讨语言中的重复现象】

由于种种原因,我有些孤陋寡闻。比如本人知道科学网很晚。具体说,是当年北京大学饶毅、清华大学施一公两位教授的博文,尤其是北大饶毅教授的博文,让我知道有个科学网的。从关注科学网之始,我就喜欢看武夷山先生的博客,从中得到不少启迪和收获。武老师长我一岁。今天看到武老师在科博网发表的博客《咬文嚼字之“发表致词”》,有点不同意见,写出来和武老师商榷,亦供大家参考。

武老师批评“发表致词”的说法是重复。持武老师这种观点的人不少。从增强语言规范意识、纯化语言角度来说,这种批评是有道理的。但事情也有另外一面。武老师的这个观点,语文学术界有争论。

中国社会科学院一位语言专家在《“发表致辞”对吗?》一文中认为,对“发表致辞”这种说法“不必指责”,因为“无论从语义还是从语法角度看,‘发表致辞’的说法都没有问题。“

作为一个语文工作者,我一直在文章和讲座中认为,一般的重复与啰嗦,就是重复与啰嗦,但重复得好,啰嗦得妙,就是文学与艺术。

《诗经》国风中很多篇的诗句,除了少数几个字不同,其他都是重复。

鲁迅先生在小说名作《孔乙己》中首创的“大约的确”这种说法,表面看也是重复(“大约”表示不肯定,“的确”表示肯定,逻辑上是矛盾的;语法上连用两个程度副词可看成重复,要用只能用一个),但并没有人认为是病句。个中原因,并非仅仅一句鲁迅是大作家就可以解释的。

鲁迅先生在散文名篇《秋夜》中有一句“我家门前有两棵树,一棵是枣树,另一颗也是枣树”。这个句子看上去也是重复,但却是现代文学史上的大名句。可要是中小学生这样写,大约的确会被老师认为是病句。中小学生模仿鲁迅先生这个名句写“我家有两个弟弟,一个是男的,另一个也是男的”,也肯定会被语文老师判为病句。

“大概或者也许是,恐怕仿佛不见得”,一般人要这样说,可能会被认为是有重复毛病的句子。但实际上这个句子不仅没有毛病,而且是很生动、很有创意的的表达。(《少堂志林(1048):大概或者也许是,恐怕仿佛不见得—给《程少堂传》作者的第八封信》)

文学作品如此,日常口语或一般文章中这种现象更多。比如“凯旋归来”曾被认为不合语言规范,重复。但语言规范终究抵不过“习惯成自然”这一语言发展规律的力量,因此“凯旋归来”说法现在还是很流行,如今少有人认为它有语病。还有“难解难分”“停滞不前”“呼朋唤友”“推波助澜”“从容不迫”“参差不齐”“我们大家”等之类说法,都有重复,但都属于正常语言表达,有些甚至是生动的表达。

自然界中,有生命的东西都有水分,甚至水分占这些东西中的大部分(例如人体大部分都是水分),而没有水分或水分很少的东西,往往是没有生命力的,比如木乃伊。

语法和逻辑是正确运用语言的基础,修辞是语言的“水分”。无视语法和逻辑这两个基础的语言表达,原则上是不被允许的。但只符合语法与逻辑规则而没有“水分”的语言,也是没有生命力的。

网上有语文教师整理“程少堂的名言”,其中有一句“修辞是对语法和逻辑的突破”。这句话确是本人说的,而且我曾在语文教师大会上、文章中、讲座中反复讲过这句话。之所以要反复说过这句话,是因为我认为不少中学语文教师的语言观有问题,很死。(堂按:我这篇随笔挂科学网后,武老师认为“之所以”不能用在一个句子开头。武老师这种观点在语文界确是早就有了,但未必得到公认,而且要看具体语言环境,详情可参见本人在看了武老师的这个意见后刚在拙文后面补充加上的附一、附二。拙文这个句子如果写成“我之所以要反复说这句话,是因为我认为不少中学语文教师的语言观有问题,很死”,“我”字就重复了,且是不必要的重复。我这样以“之所以”作为句子的开头,可以看成句法中的蒙后省略。)我认为,修辞原则高于语法和逻辑原则。有时从语法和逻辑角度看是有毛病甚至很有毛病的句子,从修辞角度看确是创新语言。有些语言的重复,不仅有意义,而且有意思,是修辞。因此对语言重复不能一概否定。

语言是有生命的社会现象,对语言中的重复现象宜采取具体分析和辩证态度。就是说,在语言表达中,我们既要尊重语言规范、维护语言的纯洁性,又要避免胶柱鼓瑟,这样才能让语言保持生长性。(相关阅读:《少堂志林(321):语文教师使用语言不要胶柱鼓瑟》)

顺便说一下,语言运用是如此,讲课、写文章(包括科研论文)亦如此。就是说,讲课、写文章“水分”过多当然不好,但完全没有“水分”,既难以做到,做到了也不值得肯定。这是我的一贯观点。不时会发现有些评课或评文章的人,会褒扬某一堂课或某一篇文章“一点‘水分‘也没有”。可照我看来,这实际上等于说某一堂课或某一篇文章是失败之作。是的,没有“水分”的课(实际上做不到)绝不是一堂好课,没有“水分”的文章(实际上做不到)也绝不是一篇好文章。讲课或写文章有“水分”不是坏事,关键有三点,一是要知道何为“水”,二是要知道为何“水”,三是要知道如何“水”,包括知道“度”的把握。这是另一个话题。

https://m.toutiao.com/is/AfWuBT2/ - 伟哥64046286:祝贺侄女完成博士学业凯旋而归! - 今日头条

,