自1951年以来,太湖的鱼类也确实呈现出了减少的趋势。2011年时我国科研人员曾展开一次调查,最终仅在太湖采集到了50种鱼,比历史种类减少了一半。在这背后,湖鲚的失控也起到了“雪上加霜”的作用。

不过,人为放流有望改善这一局面。

从2008年开始,当地坚持举办太湖放鱼节,鲢鱼和鳙鱼在众多的放流对象中脱颖而出,成为了治水、保水的主力军。鲢鳙都以浮游生物为食,和湖鲚属于竞争关系,增加鲢鳙鱼种的放流有望重新“挑战”湖鲚的地位,最终重塑优势种的格局。

据统计,近年来太湖三市放流的鲢鳙等净水鱼苗累计达9.4亿尾,总重量1877万斤,这无疑丰富了鱼种的多样性。另外,鲢鳙不仅能抑制湖鲚,还能改善水质,可以说是一举两得。

有专家曾算过一笔生态账:鲢鳙鱼苗在投进太湖后,每长0.5公斤肉,平均就能吃掉17公斤的蓝藻。从放流到开捕,每条鲢鳙的生长期约为16个月,平均规格可达1.5公斤。这就意味着,每条鲢鳙长到可捕规格,相当于吃掉了50多公斤的蓝藻。

按照9.4亿尾的放流量来算,理论上捕除的蓝藻将达到4700多万吨!

长江十年禁渔带来新机遇

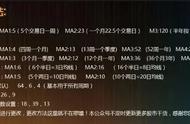

长江十年禁渔是国之大计,禁渔的范围是“一江,两湖,七河”,一江是指长江干流,两湖指的是鄱阳湖和洞庭湖。

为什么不包括太湖呢?一个重要的原因就是考虑到了河湖的连通性。目前在长江流域,仅剩下鄱阳湖、洞庭湖和长江干流直接相连,洄游通道畅流无阻,渔业资源具有统一性、整体性,因此“一江两湖”需要同步禁渔。