曾侯乙编钟:

钟在我国商朝时就已出现,最初只有3到5枚,到周朝增到9至13枚,战国时发展成61枚。人们按钟的大小、音律、音高把钟编成组,制成编钟,演奏悠扬悦耳的乐曲。迄今为止,中国的考古发掘中共有40多套编钟出土,但数量最多、保存最好、音质最高的则非曾侯乙编钟莫属。

整套编钟数量之多,做工之精细,气魄之宏伟,令人惊叹不已,堪称战国时期青铜乐器的巅峰之作,被誉为“国之瑰宝”。从音效上看,编钟所用青铜是以高纯度的铜、锡、铅按一定比例冶炼而成,钟壁厚度、钟的形制的设计,都达到了完美极至、无可挑剔的地步,如此才保证了编钟绝佳的音响效果。全套钟以人、兽、龙、花和几何纹为装饰,采用圆雕、浮雕、阴刻、彩绘等多种技法,以赤、黑、黄诸色映衬青铜本色,庄重肃穆,精美壮观。有学者对曾侯乙墓的出土文物进行了系统的研究,认为曾侯乙墓编钟是科学技术史上一项最早而又复杂的系统工程,具有完备的技术体系和丰富的工程技术语言,具有世界一流的铸造技术。它不仅是中国古代科技与艺术完美结合的真实写照,而且为科技未来的发展作出楷模。

曾侯乙编钟共65枚,其中1枚是战国时楚惠王赠送的镈,称“楚王熊章镈钟”。该钟通高92.5厘米,重134.8千克,腔体呈扁椭圆形,与其他64枚钟最明显的不同点,在于钟口平整。钟体顶部为蟠龙式复式钮,由上下2对蟠龙对称组成,上面1对蟠龙形状较小,引颈对衔,下面1对蟠龙形体较大,回首卷尾,形象惟妙惟肖,生动传神。钲部两侧以浅浮雕龙纹为衬,每一部分铸有5个圆泡形饰,圆泡凸面上亦浮雕龙纹。

钲间铸有31字铭文:“隹(惟)王五十又六祀,返自西阳,楚王熊章,作曾侯乙宗彝,奠之于西阳,其永持用享”。大意为楚惠王五十六年(前433),楚惠王在西阳接到了曾侯乙去世的消息后,在西阳遥祭他,并为他铸造了这件镈钟,以供其永享。这段铭文不仅说明曾国和楚国有着十分密切的关系,而且为曾侯乙墓的断代提供了有力的证据。

据《史记卷四十·楚世家》记载,楚昭王十年(前506),吴王阖闾和其胞弟夫概率兵攻打楚国,大获全胜,最后攻破楚国的都城郢。破城之时,楚昭王逃走,奔至云梦泽时,被吴军射伤。楚昭王逃到郧国,郧国国君的弟弟认为楚昭王不仁不义,要*他。于是楚昭王又急忙逃到随国,吴王阖闾随后率兵而至。随侯紧闭城门,调兵遣将,严阵以待。吴王阖闾在城下对随侯说,周天子的子孙,分封在江汉流域的都被楚国灭掉了,随国迟早也会被楚国灭掉的,你还是早点把楚王交出来,让我*掉他。随侯坚决不肯,说:“随国与楚国世代友好,你不要再说了,楚昭王不在随国,他已经逃走了。”

吴王没法,只好带兵离开了随国。楚昭王由此逃过一劫,心中充满了对随侯的无尽感激。随后楚国援军秦军赶到,大败吴军,夫概见大势已去,撤兵归国,自立为王。吴王阖闾得知这一消息后,慌忙带兵离开郢都回到吴国。楚昭王回国复位,下令楚、随世代钟友好,不相攻伐。有专家判定,随国其实就是曾国,随侯就是曾侯乙的先辈。由此我们不难想象,楚昭王的儿子楚惠王熊章,为了报答曾侯乙先人的救父之恩,特意将这枚精美的镈钟送给曾侯乙,以示友好。

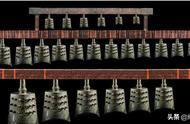

编钟分八组,共分三层悬挂在铜、木做成的钟架上。钟架全长10.79米,高2.73米,由六个佩剑的青铜武士和几根圆柱承托着。编钟分上中下3层,形制各异。最下一层由12枚长乳甬钟和1枚镈钟组成,分成2组悬挂,其中9枚悬挂在倒趴着的虎形兽上面;中间一层33件,分3组悬挂,有短枚甬钟1组11件,无枚甬钟1组12件,长枚甬钟1组10件;最上一层19件,称“揭钟”。

横向看,从左到右编钟依次增大;纵向看,由上而下依次增大。悬挂方式亦不相同,上层为插挂,以插销入钟钮;中层为钩挂,挂钩为框架钩和焊钩2种;下层环挂,挂钩分趴虎套环和双杆套环2种。