炸酱面

孩子们放假了,我想着给他们做一顿炸酱面。下班后,着急忙慌地去菜铺买了五花肉、干黄酱、甜面酱、大葱和细面条。

我很早的时候,大概是小学,我就经常站在厨房看着我奶奶做饭,所以我很早就学会了包饺子、包包子,还学会了用绞肉机绞肉和菜,只是不会在调馅料的时候放调味料。再后来,我就学会了各种饭菜的做法,并且还经常帮忙做点,在结婚以后,小瑜不会做饭,做饭的事全部落到了我的身上,还教小瑜做饭,现在到了太原以后,小瑜也成了做饭的专家,孩子们评价她做的饭比我做的还要好。

其实我在榆社农村的时候,就没有吃过炸酱面,因为没有猪肉,当地也没有做黄面酱的习惯,倒是在冬天里我姥爷会酿醋,颜色很深、味道很浓,做一罐子就够一年吃的了。每年过年卖猪以后留一点猪肉过年,更多的时候是点到为止,一次只有一点点,还要在有亲戚来的时候炒盘子,我们小孩子就上不了桌子,眼睁睁地看着那点肉爆发出来的香味飘散在窑洞里,我们就使劲地享受着仅有的香味,似乎也很满足。

我奶奶会给我们做炸酱面,但是里面要放榨菜,就是那种从杂货店里买回来的榨菜大疙瘩,自己切成丁,也是因为猪肉少,不仅仅是钱的问题,而是配给制,一个人每年就几斤,要凭票购买,当时每一家人口都很多,仅有的肉票是不够的,像我这样的小孩子,户口也不在奶奶家,我是没有供应票的,能经常吃肉已经是很满足的事情了。奶奶做的炸酱面更准确地说应该更接近肉酱臊子面,也用少量黄酱,不过,酱味不浓郁,吃饭的人多,所以也有点咸,但这也是我最爱的。

最准确地说,我第一次吃到地道的炸酱面,老北京炸酱面。应该向来都是耳听为虚的吧,我感觉一坨子黑乎乎的酱,咸得厉害,配菜冷而生,无法完美地和面条的柔韧结合在一起,总有脱离感。酱也是冷的,和热地面之间隐隐约约地层次分明,肉也冷而硬,口感柴得很。不知道是我对炸酱面的期望过高了,还是这里吃到的不是正宗的,总之,第一次的印象不是很好,在后来很多次我都拒绝了。

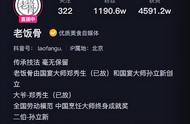

直到2019年去北京,和老朱一起去了香山看红叶,晚上在一家好像是叫老北京的什么饭店吃饭的时候,再一次吃到了炸酱面,改变了我的看法。我经常在视频里看到很多人都在教大家做北京炸酱面,各有各的方法,里面有一个叫老饭骨的,挺吸引我。让我回想起,记忆深刻的这次。面条软糯而劲道、酱香而不糊、肉香而不腻、配菜精致而爽口,口口留香,回味无穷。这应该是真正地道的炸酱面给人的感觉吧。

美味其实考究的就是感觉,色香味意形器各个方面,都会带来很强烈的冲击感觉,这是美味第一感觉。没有对各个器官的冲击,仅仅是好吃,似乎很难达到美味的标准。其实称之为美味,更多的是感官的综合配套,更是对内心的征服,心散着,哪里还有味道。

我看了几集关于老饭骨的做饭的视频,几个知名老厨师教网友做饭的视频,算是网红,我最喜欢看他们做的就是炸酱面的酱了,我在早些时候看他们做饭的时候,他们只是教学,前些时候看的时候,他们已经出品了老饭骨品牌的面酱产品出售,我还没有买来尝一尝,应该味道不错。

昨天还是前天我们几个在一起吃饭的时候,聊到了我们的初中住校生活,无可避免地要谈到学校的伙食,我们之所以叫伙食,而不是叫餐饮,是因为伙食和餐饮的区别还没有我们学校的饭和大排档里的差距大。我从初中住校一直到高中,大学,上班以后,我对于食堂的饭是非常有发言权的,并且感触很深刻。

最早的时候在太行中学,早餐一般就是小米饭配菜,小米饭很稀,但要比稀饭要稠点,但也可以归到吸溜类里,配菜一般是和指头一样粗的水煮土豆条,有时候也有水煮大片子白菜还是以白菜帮子为主,我们甚至怀疑白菜叶子都去哪里了,到初三的时候我们终于明白了,白菜叶子都拿到教师食堂炒了,我们都留下帮子煮了,味道可以用纯天然来形容,是现代人追求的味道之源,除了有点烂掉的土豆味道和一点点盐味之外,好像没有什么味道,尤其是和吸溜的小米饭和在一起以后,基本没有什么味道,我们边吸溜边咀嚼,似乎喜欢,最根本的是与饥饿作斗争了一个晚上,已经无法抗拒食物的诱惑,只要能咬得动,就能咽的下。

很多时候都能看到土豆条上烂了的黑黑,也能看到白菜帮子上烂了的黑点,一般都不管这么多,直接咽下去。初三以后,和一些老师关系处得不错,有机会去教师食堂吃饭,才发现白菜居然能如此香艳,不仅味道极致而且还有配色的红椒,看起来莺歌燕舞般的,陪在洁白的大米饭上,我都不忍心吃一口。

午饭似乎要好些,一般有三种主食,大米、面条和馒头,大米因为供应量少基本吃不上,主要是馒头,蒸得有些黄有些硬,但是我们还是很喜欢的,硬的馒头非常抗饿,有时候换换口味吃点面条,但是身板不够硬,等我们挤到打饭的窗口的时候,面条已经在盆里泡了好长时间了,都和汤水融为一体,根本分不出是汤还是面条,所以也只能这样打上一盆,再浇上黏糊糊的土豆丁、豆芽、粉条、豆腐丁煮成的卤子,面条总是被泡到断开,一小节一小节的,用筷子都吃不到嘴里,只能用勺子糊弄到嘴里。其实无论你靠身板挤到哪一种主食,打饭的师傅都会在你伸进去的铁盆子里用大大的勺子给你舀一勺那种黏糊糊的所谓的菜,面条里成为卤子,馒头大米称为菜而已,区别我认为仅仅只是材料颗粒的大小不同。

不过,里面有时候会出现一种炸制的肉丸子,掺着的面粉比肉要多很多,但也算是荤腥吧。肉丸子如果能出现在我们的饭盆里,绝对是一种幸运,多多少少也算是能打打牙祭。每个饭盆里能出现肉丸子的同学都会采取很多战术巧妙地回避其他同学,然后以迅雷不及掩耳的速度把它们塞进嘴里,细嚼慢咽,这种味道可能回味一个下午,直到睡觉以后,还在吧砸着嘴。

我妈妈在我初中的时候一个星期只能给我几块钱的零花钱,有时候四块,有时候五块,除去坐公交车的费用之外,剩余的就没有多少了,不过也没有什么应该开销的,我们不刷牙、没有香皂也不吃零食,唯一的奢望就是到校门口的小饭店吃一碗炒面。我其实在以前写过这个小饭店,也是让我念念不忘的。里面的品种很主要是多种面,同样价格下炒面的分量最多,所以是我们的首选也是最爱,但让我们的味蕾最难忘记的一定是炸酱面。

最近我路过这里的时候,早就发生了天翻地覆的变化,但我还在努力找这个饭店的位置,在寻找三十年前的回忆,也有味道。如果拿那个炸酱面和现在的老饭骨的炸酱面比较,一定是天地之差别,但是在三十年前的那个年代再遇上我们这样一群饿狼般的孩子,当时的感受和现在的感受也是天地之差别。

这里的炸酱面之所以贵点,主要原因是酱里的肉末要多一些,在那个年代能吃到肉已经是不易,在做成酱的肉一定要更珍惜些。并且不像现在的肉酱那样油重而酱重,黄面酱的量恰好,呈现酱香却不过分压住肉的香味,能包裹所有面条也不会过多浓赤,油不重不腻,吃完以后碗底也不会有油,可以说是相对清爽的炸酱。当地的炸酱面不像北京炸酱面那样有多种配料,像黄瓜丝、豆芽、萝卜丝这些,唯一的就是几瓣大蒜。

引起我尝一尝炸酱面的由头应该是第一次送钥匙。我们班主任的爱人回家了没有拿钥匙,让我去送。时间近中午了,我们正在上体育课,也快下课了。我走进离操场不远的家属区,很多家已经开始做午饭了,飘出了各种味道,尤其吸引我的就是一股浓郁的炸酱香味,飘了很远,弥散开来在院子里的各个角落,我有意地走慢了些,使劲吸进几口,在享受这种久违了味道,马上就触动了我敏感的味觉,刺激了我口腔里的味蕾,流出了口水。

我似乎也吞咽了几口口水,但也压抑着对于美味的向往,送了钥匙。中午吃饭的时候,我依然是面条,但我脑海里总想象那种香味和我的淡淡地面的结合,似乎成了我的梦想,终于有一次我们去吃炒面,炒面两元一大碗,我狠了狠心,要了比炒面贵五毛钱的大碗炸酱面。我细细地体会着每一粒肉的糯香,每一滴酱的回味,每一根面条的顺滑,比我过生日还要快乐,给我留下了永久的味觉记忆。

时代进步了,物质极大丰富了,吃一碗炸酱面现在依然成为奢侈,是因为都在节食减肥,我已经极少吃面条类的主食了,所以也拒绝了炸酱面,也拒绝了那种在脑海里的香味。

其实,那种味道的满足像极了精神的满足,而不是物质的满足,在物质社会里存在物质需求的满足和追求,掩盖了对精神的追求,无限制地追求物质*也在逐渐让人们放弃了对于精神追求的*,精神的满足无法让他们获得满足感,于是我们回到了原始社会的精神家园,脑子里都是曾经的味道,那个时候我们什么都没有却能坚持,坚守着一个梦想,向往着美好的未来。我不能忘记三九天里冰冷的宿舍冻得睡不着觉,不能忘记为了考试三点半起床背政治,不能忘记写作业忘记时间到食堂后门吃的难以下咽的饭菜,不能忘记在回家的公交车上只能踮起脚尖才能抓到的扶手,求学的痛苦我们都在忍耐着,痛苦中只有一点点的美好回味至今难以忘记。

,