辛德勇

古史中的地域扩张,是顾颉刚在开创古史辨学派、运用疑古方法研究上古历史之初即已提出的重要学术见解。

顾氏对这一观点最早的系统表述,见于他在1923年发表的《答刘、胡两先生书》中。在这篇学术论战的答辩文章中,顾颉刚全面阐述了他在“推翻非信史方面”所树立的“诸项标准”,其中第二项即是有关古史地域范围的“标准”,也就是他所秉持的古史研究地域观;同时,这也是他考察古史一项极为重要的学术切入点。

不过,顾氏当时的提法,乃是“打破地域向来一统的观念”:

我们读了《史记》上黄帝的“东至于海,西至于空桐,南至于江,北逐荤粥”,以为中国的疆域的四至已在此时规定了,又读了《禹贡》、《尧典》等篇,地域一统的观念更确定了。不知道《禹贡》的九州岛,《尧典》的四罪,《史记》的黄帝四至,乃是战国时七国的疆域,而《尧典》的羲和四宅以交址入版图,更是秦汉以后的疆域。中国的统一始于秦,中国人民的希望统一始于战国,若战国以前则只有种族观念,并无一统观念。看龟甲文中的地名都是小地名而无邦国种族的名目,可见商朝天下自限于“邦畿千里”之内。周有天下,用了封建制以镇压四国——四方之国,——已比商朝进了一步,然而始终未曾没收了蛮貊的土地人民以为统一寰宇之计。我们看,楚国的若敖、蚡冒还是西周末东迁初的人,楚国地方还在今河南、湖北,但他们竟是“筚路蓝缕以启山林”。郑国是西周末年封的,地在今河南新郑,但竟是“艾*此地,斩之蓬蒿藜藿而共处之”。那时的土地荒芜如此,哪里是一统时的样子。自从楚国疆域日大,始立县制,晋国继起立县,又有郡,到战国时,郡县制度普及,到秦并六国而始一统。若说黄帝以来就是如此,这步骤就乱了。所以我们对于古史,应当以各时代的地域为限,不能以战国的七国和秦的四十郡算做是古代早就定局的地域。[1]

至十年之后的1934年,顾颉刚复又在《禹贡》半月刊上发表《古史中地域的扩张》一文,进一步专门展开论述他对古史地域扩张的具体看法,并且明确使用“古史中地域的扩张”来概括这一学说[2]。

顾颉刚的古史地域扩张学说,实际上包括两个层面的内涵。第一个层面,是在实际的上古历史当中,秦汉以前诸中原政权实际控制的地域,从所谓夏朝时期,延续到秦代,乃是由小到大,一次次递增,逐渐向外拓展扩张,并非自古以来即有犹如秦汉时期那样的一统地域;二是在有关古史的传世文献记述当中,由于“一班学者不愿意始皇专美于后,于是他们装饰始皇以前的帝王,使他们的疆域各个和始皇同样地广大,或者还超过了他”[3],也就是古史纸面上的地域,因背离实际地理状况而呈现出的虚幻“扩张”。

古史辨学派秉持的学术主张和所遵循的研究路径,从来都是面向未来开放的,自从其最初问世时起,就一直是伴随着质疑和驳难而不断修正、改进自己的观点,使之逐渐趋向完善。这样的学术讨论,本来就是顾颉刚在提出古史层累学说时所热切期望的事情。不过,在学术界对顾颉刚古史学说的批评当中,颇有一些说法,似乎未能很好地对应顾氏本来的观点,特别是其学术主张中最核心的实质内容;甚至有些批评,所针对的目标或对象,恐怕已经与顾氏本意相去非常悬远,可以说几乎到了风马牛不相及的程度。譬如时下为人诟病不已的所谓“东周以上无史说”,应当就是这样。

古史辨学派学术观点的核心,是“层累地造成的古史观”;而古史地域扩张学说,则是这一学说当中一项十分重要的基本内容,批评者自然不会忽略放过。

在针对古史地域扩张学说的批评者当中,饶宗颐是很有代表性的一位学者。饶氏撰有《古史重建与地域扩张》一文,专门阐述他对这一问题的看法[4]。饶宗颐对古史地域扩张学说的批判,实际上是他对古史辨学派学术取向总体评判的一个重要组成部分,即如饶氏所归纳的那样,顾颉刚开创的古史辨学派,对待古史,是“把时间尽量拉后,空间尽量缩小”。这样的表述,显然过于简单,似乎不尽符合顾颉刚的本意。关于“时间”,在这里姑且置而不论;不过,顾颉刚关于古史地域扩张的“空间”观念,则明显并不适宜使用“缩小”空间这样的提法来概括。

如上所述,我们需要讨论的问题,实质上只是真实的古代历史发展进程中是否曾存在这样一种由小到大的地域扩展规律,以及传世古史记载中神尧圣禹所统辖治理的“疆域”是否真实可信。

自从西周以来,历经春秋战国,直至秦汉时期,中原政权疆域变迁的史实,早已清楚表明,古史地域扩张的观点,至少在这一时期之内,恐怕难以置疑。饶宗颐和其他反对这一观点的学者,也并没有能够针对这一时期的情况提出异议。

饶氏在否定古史地域扩张学说时所举述的主要依据,是殷商时期及其以前一些偏远周边地域所发现的与中原地区文化特征相同的遗迹和遗物。然而,不同区域间文物形态亦即所谓物质文化的相似性,实际上只能在一定程度上说明同一文化在这些区域间的联系与传播,并不能证明具有某种相同或相近物质文化的区域,就一定要处于同一政权组织的统治之下,而顾颉刚所说的古史地域,却正是这样一种中原政权直接而且紧密地控制着的区域。

因此,在我看来,饶宗颐这篇文章,并不能动摇顾颉刚的古史地域扩张学说,要想改变顾氏这一学说,至少还需要做出更多具体的论证。

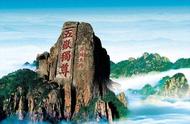

顾颉刚在《四岳与五岳》这篇文章中,通过对四岳与五岳演变过程的研究,为古史地域扩张学说提供了一项具体例证[5]。在这篇文章中,顾颉刚在经过一系列具体的归纳分析后指出:

四岳者,姜姓之族之原居地,及齐人、戎人东迁而徙其名于中原;是为两周时事,为民族史及地理志上之问题。五岳者,大一统后因四岳之名而扩充之,且平均分配之,视为帝王巡狩所至之地;是为汉武、宣时事,为政治史及宗教史上之问题。[6]

又曰:

岳之名起于汧之岳。……其后部族移徙,“岳”名遂广被于他山,故泰山为岳,霍山为岳,太室亦为岳。《尧典》作者袭其分化之义,遂取《国语》“四岳”之专名变而为四岳之通名,以分配之于四方,遂为最高级之地方行政长官。岳既为四则可分配之于四方,犹一年之分配于四时。然既有东、南、西、北,则不容无中,四时且有“土王”,况四方之名固由中央来乎,故“五岳”之说起而与“四岳”相矛盾,曩日用为专名之四岳亦渐隐焉。[7]

上面所说“四岳”到“五岳”的具体演变过程,有很多细节,似乎还需要再事斟酌;至少还可以在相当程度上予以深化。不过若是抛开这些细节不谈,单纯就山岳本身的意义而言,如果把这些岳山一一落实到具体的地点,我们就可以看出,由“四岳”向“五岳”的演变,正很好地体现了古史地域扩张的演进过程。

台北故宫博物院影印南宋庆元间建安魏县尉宅刊《尚书》

按照中国古代相承已久的观念,传世文献中关于所谓“四岳”最早的记载,应是见于《尚书·尧典》:

正月上日,(舜)受终于文祖。在璇玑玉衡,以齐七政。肆类于上帝,禋于六宗,望于山川,徧于群神。辑五瑞,既月乃日,觐四岳群牧,班瑞于群后。岁二月,东巡守,至于岱宗,柴,望秩于山川,肆观东后〔郑康成曰:岱宗者,东岳名也〕。协时月正日,同律度量衡,修五礼、五玉,三帛、二生、一死贽,如五器。卒乃复。五月,南巡守,至于南岳,如岱礼。八月,西巡守,至于西岳,如初。十有一月,朔巡狩,至于北岳,如西礼。归,格于艺祖,用特。五载一巡狩,群后四朝。[8]

这里谈到帝舜每隔五岁便于二、五、八、十一这四仲之月依次巡行东、南、西、北四岳,至于这四岳具体是指哪四座山岳,《尚书》原文并没有记载。

司马迁在《史记·封禅书》中在照抄《尚书·尧典》的原文后,随文解释说:

至于岱宗。岱宗,泰山也。……巡狩至南岳。南岳,衡山也。……巡狩至西岳。西岳,华山也。……巡狩至北岳。北岳,恒山也。[9]

唐开元时人张守节引述贞观年间撰著的《括地志》,给这泰山、衡山、华山和恒山落实了具体的地点——这就是现在世人普遍知晓的四岳,即山东的泰山、湖南的衡山、陕西的华山和山西的恒山[10]。

不过张守节所指实的这五座具体山峰未必符合司马迁的本意。事实上,直到司马迁生活的西汉中期,还可以看到与此具有明显差异的另外一种情况。《尔雅·释山》篇末记述五岳山名云:

泰山为东岳,华山为西岳,霍山为南岳,恒山为北岳,嵩高为中岳。[11]

我们看这“霍山为南岳”的说法,就与太史公“南岳,衡山也”的解释明显不同。

那么,《尔雅》这一说法反映的是司马迁撰著《史记》的汉武帝时期的情况么?请看《史记·封禅书》如下记载:

天子既已封泰山,其来年冬,……其明年,……其明年,……其明年冬,上巡南郡,至江陵而东。登礼潜之天柱山。号曰南岳。[12]

东汉人应劭释之曰:“潜县属庐江。南岳,霍山也。”[13]依此,则天柱山、霍山为同一座山峰,而这座山峰在汉武帝时期曾被称作“南岳”,故晋人郭璞注《尔雅》,便在“霍山为南岳”句下释云:“即天柱山,潜水所出。”[14]封泰山这一年是元封元年,其第四个来年或者明年应是元封五年。核诸《汉书·武帝纪》,则可以确认,此事确实发生在元封五年这一年[15]。

光绪二十二年杨氏鄂城菊湾刊本《禹贡本义》

不过这个霍山,又名衡山,和湖南境内后世通行的南岳同名。《禹贡·导山》记云:“导嶓冢,至于荆山;内方,至于大别;岷山之阳,至于衡山,过九江,至于敷浅原。”[16]关于这座衡山的所在,清人杨守敬做有如下考证:

余因博考先秦古书,而知霍山实名衡山,请立五证以明之。

《国策》〔《魏策》〕:吴起曰:“昔者三苗之居,左有彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南〔此文山不可考。鲍氏以岷山当之,非是〕,衡山在其北。”若是湘南之衡山,安得在彭蠡洞庭之北?其为潜县之霍山无疑。其证一。

《史记·秦始皇本纪》:始皇自彭城西南渡淮水,之衡山〔《正义》引《括地志》以岣嵝山释之,大谬〕、南郡,浮江,至湘山祠。是渡淮先至衡山,而后浮江,则此衡山为霍山何疑?其证二。

《史记·月表》:吴芮为衡山王,都邾〔《汉书·项羽传》同〕。邾县在汉属江夏郡,《汉书·地理志》“六安国,故楚,高帝元年别为衡山国”,即指吴芮也。考吴芮初封时仅有邾、蓼、安丰、安风、阳泉五县,后高祖徙之,始有长沙、䂊章郡等县〔详见刘文淇《楚汉疆域记》〕,而其初封即称衡山王,岂非以霍山在其境内也?其证三。

《风俗通》:衡山一名霍山,言万物霍然大也。解者谓应氏指湘南之衡山,一名霍〔段氏《说文》宗之〕。按《尔雅》“大山宫,小山霍”,今天柱山中峰小,四围有大山绕之,若湘南之衡山,则中峰独高,而前后左右皆在其下。是天柱可名为霍山,岣嵝不可名为霍山,知应劭所指是即天柱而言。其证四。

《山海经》〔中次八经〕,又东南五十里曰衡山。郭氏无注。案此经自荆山至琴鼓今虽不尽可考,而女几山见《水经注》,洈水见《汉志》,大抵皆江北之山,其不得渡江而南可知。其证五。

有此五证,则《禹贡·导山》从霍山过九江,至于敷浅原,其道理较为径直,不烦解说矣。惜乎郭氏但以《尔雅》为古而未尝以《禹贡》证之也。[17]

简而言之一句话,霍山就是衡山,汉武帝作为南岳的衡山就是霍山,这也就是西汉庐江郡潜县境内的天柱山。

问题是这座在汉武帝时期被“号曰南岳”的潜县衡山、也就是所谓霍山或天柱山同湘南那座南岳衡山之间到底是一种什么样的关系呢?换句话来讲,也就是作为四岳之一的南岳,它到底是潜县的衡山,还是湘南的衡山呢?

关于这个问题,长久以来,流行一种说法,乃谓晋人郭璞在注释《尔雅》时提出过一种“汉武挪移南岳说”,即云在汉武帝时把湘南衡山的南岳北移到了潜县霍山;或者更准确地说,是把本来设置在湘南衡山的南岳祭祀挪到了北方潜县的霍山。清代讨论四岳和五岳问题的学者,大多信以为真,并据此大发议论[18]。

可是,这一说法并未见诸传世郭注《尔雅》,而是首见于唐太宗至高宗时期修成的《五经正义》。其说同时出现在《诗·大雅·嵩高》、《书·舜典》(案所谓《舜典》乃从《尧典》析分而出)和《左传》昭公四年三处的《正义》文中,内容基本相同,而以《毛诗正义》的文字更显周详[19]。

时下治经学者颇为强调赵宋国子监单刻诸经义疏文字的精准,故下面即南以宋国子监单刻《毛诗正义》为例,来看一看其真实状况[20]。在《诗·大雅·崧高》“崧高维岳,骏极于天。维岳降神,生甫及申”句下,有毛氏传云:“崧,高貌。山大而高曰崧。岳,四岳也。东岳岱,南岳衡,西岳华,北岳恒。”唐臣孔颖达等疏之曰:

传言四岳之名,东岳岱,南岳衡。《尔雅》及诸经传多云泰山为东岳,霍山为南岳者,皆山有二名也。《风俗通》云:“泰山,山之尊,一曰岱宗。岱,始也;宗,长也。万物之始,阴阳交代,故为五岳长。王者受命,恒封禅之。衡山一名霍,言万物霍然大也。华,变也,万物成变由于西方也。恒,常也,万物伏北方有常也。崧,高也,言高大也。”是解衡之与霍、泰之与岱,皆一山而有二名也。

若然,《尔雅》云“江南衡”,《地理志》云衡山在长沙湘南县;张揖《广雅》云天柱谓之霍山,《地理志》云天柱在庐江潜县,则在江北矣。而云衡、霍一山二名者,本衡山一名霍山,汉武帝移岳神于天柱,又名天柱亦为霍,故汉魏以来,衡、霍别耳。

郭璞《尔雅注》云霍山今在庐江濳县西南,别名天柱山。汉武帝以衡山辽旷,移其神于此。今其土俗人皆呼之为南岳。

南岳本自以两山为名,非从近也。而学者多以霍山不得为南岳,又言从汉武帝始乃名之如此。言为武帝在《尔雅》前乎?斯不然矣。窃以璞言为然。何则孙炎以霍山为误,当作衡山?案《书传·虞夏传》及《白虎通》、《风俗通》、《广雅》并云霍山为南岳,岂诸文皆误?明是衡山一名霍也。[21]

上面的段落划分,出自敝人私意,意在更好地剖析这段义疏的层次。

日本东方文化学院影印宋刻单行本《毛诗正义》

第一段,意在说明衡山与霍山,本是“一山而有二名”,衡山就是霍山,霍山也是衡山,《尔雅》及诸经传多云霍山为南岳,就是出自这一原因。请注意,这是孔颖达等论述这一问题的大前提,下面的相关论述,都是在这一前提下展开的。

第二段,既然衡山与霍山是“一山而有二名”,那么,《尔雅》和《汉书·地理志》记载的湘南衡山同《广雅》和《汉书·地理志》记载的潜县霍山又应该做何解释呢?某些以为衡山与霍为一山二名的人,认为这是因为汉武帝把对南岳之神的祭祀从又名霍山的湘南衡山北移到了潜县的天柱山,同时又把这个天柱山名作霍山。于是,在汉魏时期以后,人们才把衡山和霍山看作是两座不同的山峰。

引起麻烦的是第三段的内容。顺着上面第二层的语义下来,我理解,这一段话是用《尔雅》、《汉书·地理志》和《广雅》这些汉魏时期以后的文献,来进一步疏解湘南衡山与潜县霍山的关系。

在上引《毛诗正义》当中,我们看到孔颖达等人只是引述了郭璞《尔雅注》这一种著述。清代所有论及这一问题的学者,几乎无一例外,至少都是把“郭璞《尔雅注》云霍山今在庐江濳县西南,别名天柱山。汉武帝以衡山辽旷,移其神于此”这一整段话当成了郭璞《尔雅注》的内容。

可顺着往下读《毛诗正义》的第四段内容,只要稍加思索,应该就不难发现,孔颖达等人对这段内容的解析,显然不是这样。具体分析第四段的内容,可以看出,孔颖达等人是分四点集中解释“霍山为南岳”一事。

第一点,“南岳本自以两山为名,非从近也”,乃谓古人所说南岳一直有两座山,而这绝不是从像汉武帝这样晚近的时期才开始有的说法,可谓“自古以来”如此。

第二点,“而学者多以霍山不得为南岳,又言从汉武帝始乃名之如此。言为武帝在《尔雅》前乎?斯不然矣”这段话,是讲世间学者普遍以为不能把潜县的霍山称作南岳,同时这些人还以为从汉武帝时期开始潜县霍山才有南岳一称,这样的看法是不对的——因为《尔雅》就有“霍山为南岳”的记载,而《尔雅》的成书年代在汉武帝之前。

接下来,孔颖达等人在其第三点中乃明确写道:“窃以璞言为然。”也就是说,他们认同郭璞《尔雅注》的诠释,而所谓郭璞《尔雅注》的诠释,当然首先是郭璞以为《尔雅》“霍山为南岳”的“霍山”就是指潜县西南别名天柱山那个“霍山”。

到目前为止,我们看到《毛诗正义》叙述的逻辑都是顺畅的,这当然一个精神正常且思路清晰的人非常正常的写法。

可是,若是像清代学者普遍理解的那样,把“汉武帝以衡山辽旷,移其神于此”云云也视作郭璞《尔雅注》的内容,就同孔颖达等人前面的说法相互抵牾了——因为孔颖达等人在前面刚刚讲到,他们认为“南岳本自以两山为名”,所以对从汉武帝时期开始潜县霍山才有南岳一称的说法是不予认同的,而“汉武帝以衡山辽旷,移其神于此”云云正是这一说法的直接依据和具体来源,孔颖达等人所说“窃以璞言为然”的“璞言”怎么可能会包括这段与他们的观点截然相反的记述?

下面再来看其第四点内容,即这一段剩下来的那些话:“何则孙炎以霍山为误,当作衡山?案《书传·虞夏传》及《白虎通》、《风俗通》、《广雅》并云霍山为南岳,岂诸文皆误?明是衡山一名霍也。”这是说孔颖达等人认为曹魏人孙炎硬要把这个“霍山”改订为“衡山”是没有道理的。为说明这一点,他们举述《尚书大传》(《书传·虞夏传》)和《白虎通》、《风俗通》、《广雅》等书的例证,强调指出这些书一直记载这座潜县“霍山”从来就被称作南岳,而且这样的称谓形式在汉武帝之前就已经存在(如《尚书大传》)。即在孔颖达等人看来,正因为如此,才会有汉武帝改在天柱山祭祀南岳之事,以进一步发挥第二点所说早在进入汉武帝时代之前就已经有了潜县霍山为南岳的说法。这样,整个论述,就回到了前面第一段开宗明义提出的大前提:这些情况表明“衡山”确实又名“霍山”(案《白虎通·巡狩》叙述南岳,并举霍山与衡山二名,《风俗通》亦云“南方衡山,一名霍山”[22])。

综观上述整个第四段的叙述,可以将孔颖达等人的看法概括为:潜县霍山自古以来就被尊崇为南岳。在这种情况下,《毛诗正义》既然明确宣称“窃以璞言为然”,那么郭璞的《尔雅注》就绝不应含有与这一看法绝然抵牾的“汉武帝挪移南岳说”。

罗里罗唆地引述并分析《毛诗正义》上述内容,只是想论述清楚,按照正常的逻辑,所谓“汉武挪移南岳说”绝不应该出自晋人郭璞。那么,现在还能不能找到《毛诗正义》这些内容的来源呢?幸运的是,在唐玄宗开元年间修撰的《初学记》一书中,我们看到载述有如下内容:

徐灵期《南岳记》及盛弘之《荆州记》云:衡山者,五岳之南岳也。其来尚矣,至于轩辕,乃以灊霍之山为其副焉。故《尔雅》云“霍山为南岳”,盖因其副焉〔或云“衡山一名霍山”〕。至汉武南巡,又以衡山南远,道隔江汉,于是乃徙南岳之祭于庐江灊山。此亦承轩辕副义也。[23]

《太平御览》引述同文,只是出处单记徐灵期《南岳记》而未提盛弘之《荆州记》(徐灵期是东晋时人,盛弘之是南朝刘宋时人,晚出的《荆州记》自然是承用《南岳记》的纪事),又把“衡山南远”书作“衡山辽远”,其他内容,都与《初学记》相同[24]。对比孔颖达等人所说“汉武帝以衡山辽旷,移其神于此”那两句话,显而易见,《毛诗正义》上述内容正应该是撮述《南岳记》的记述,只是今本《毛诗正义》夺去了这句话前面理所应有的“徐灵期《南岳记》云”而已(看来要想真心研究问题,真正解决问题,佞信赵宋监本也不是个事儿)。换句话来说,只要在南宋国子监本《毛诗正义》中增添上“徐灵期《南岳记》云”这几个字,就文从义顺什么都通了。

尽管就实质性意义而言,上引《毛诗正义》对南岳问题的叙述,还颇有一些值得深入讨论的地方,但我在这里只是特别关注“汉武挪移南岳说”这一问题。目的,是要说明汉武帝以湘南衡山辽远而移祀南岳之神于潜县霍山的说法并没有可靠来源,这只是出自东晋人徐灵期的一种说法。须知徐氏并不是像郭璞一样严谨的学者,而是一个有名的道士[25]。看他所讲潜县霍山在轩辕时代曾为湘南衡山这一南岳之“副山”的说法,便可知晓《南岳记》载述的“汉武挪移南岳说”也不会有什么可靠的来源,并不值得信赖。

在我看来,徐灵期做出这一记述的依据,只能是前文所述《史记·封禅书》中汉武帝元封五年“登礼潜之天柱山,号曰南岳”这一记载。那么,从汉武帝元封五年“登礼潜之天柱山,号曰南岳”这一史事当中,能够推导出汉武帝以湘南衡山辽远而移祀南岳于潜县霍山的结论么?

如此推论的前提,需要有确切的事例能够证明湘南衡山在此之前曾被视为南岳并受到应有的崇祀。但我们显然看不到这样的情况,道士徐灵期只是想当然地敷陈其事而已。稍习中国历史文献总体状况的学者都会知道,道教著述纪事的信实性普遍存在比较严重的问题。因而,《南岳记》出现这些情况是丝毫不足为怪的。

《史记·封禅书》记述秦始皇兼并天下之后,“令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也,于是自殽以东,名山五,……曰太室。太室,嵩高也。恒山,泰山,会稽,湘山”[26]。明明白白的,湘南的衡山,不在其列。连关东五大名山都算不上,湘南的衡山更不大可能会是享受世人祠祀的南岳了。当然,并不能仅仅依据秦始皇认定的名山来判断湘南衡山是否曾为南岳。秦始皇是不是有过对四岳或五岳的崇祀,也就是除了泰山封禅之外秦廷是否祭祀过四岳或者五岳,这还是一个更需要考虑的基础问题,而据我目前看到的史料而言,答案是否定的。

这意味着在秦朝和秦朝之前,我们还看不到任何把湘南衡山崇祀为南岳的文献记载和具体事例。屈原《楚辞·天问》“吴获迄古,南岳是止”句,东汉人王逸释之曰:

获,得也;迄,至也;古(德勇案:原文讹作“言”,据上下文义径改),谓古公亶父也。言吴国得贤君,至古公亶父之时而遇太伯,阴让避王(德勇案:原文讹作“玉”,径改)季,辞之南岳之下,采药于是,遂止而不还也。[27]

清人皮锡瑞就此论述说:

案太伯逃荆蛮,乃吴地,非楚地。屈子所云南岳必谓霍山,非谓衡山。据此足信霍山为南岳古说有之,必非自汉武始。[28]

这种情况,明确无误地向我们说明,至迟从战国时期起,潜县的霍山就是人们崇祀的南岳。

又《史记·封禅书》记述汉武帝初年礼制建设事宜云:

今天子初即位,尤敬鬼神之祀。元年,汉兴已六十余岁矣,天下艾安,搢绅之属皆望天子封禅改正度也,而上乡儒术,招贤良。赵绾、王臧等以文学为公卿,欲议古立明堂城南,以朝诸侯;草廵狩、封禅、改历、服色事。未就,会窦太后治黄老言,不好儒术,使人微伺得赵绾等奸利事,召案绾、臧。绾、臧自*,诸所兴为皆废。[29]

赵绾、王臧等“文学”之士亦即儒生草拟的巡狩制度既然与“封禅、改历、服色事”相并列,至少首先就应当取法《尚书·尧典》所载帝君巡行四方岳山的神圣往事。

虽然碍于窦太后的阻挠,汉武帝这次创制巡狩岳山制度的动议暂被搁置,但我们看前面提到的司马迁在《史记·封禅书》中对《尚书·尧典》四岳巡狩之事的解释,即释岱宗为泰山,南岳为衡山,西岳为华山,北岳为恒山,一一具体落实了四岳对应的具体山峰,这就清楚显示出随后在武帝朝内还是确立了这样的岳山巡狩制度。

值得注意的是,司马迁在这里还增添了一条《尚书·尧典》里本来没有的内容,这就是在东、南、西、北四岳之外凭空添加上了“中岳”一岳,谓“中岳,嵩高也”[30],这也就是后世熟知的嵩山。然而恰恰是这一《尚书·尧典》原来没有的中岳嵩山,告诉我们正是在汉武帝时期才制定出这样一套五岳制度。

尽管《史记·封禅书》记述说“昔三代之居皆在河洛之间,故嵩高为中岳,而四岳各如其方,四渎咸在山东。至秦称帝,都咸阳,则五岳、四渎并在东方”[31],但如前所述,我们在秦始皇奉祀的名山当中,却根本看不到四岳或五岳体系的半点踪影,可见司马迁这一记述并不符合历史实际,这应该是他基于后来的五岳体系对秦和秦代以前情况做出的认识。换个角度来看,假若秦始皇时期已经有了一套成熟的五岳巡狩制度,那么在汉武帝初年似乎也无须再专门为此多事筹措。

同样是在《史记·封禅书》里,还有如下一段记载,向我们透露出汉武帝时期所行五岳巡狩制度的实际情况:

于是济北王以为天子且封禅,乃上书献太山及其旁邑,天子以他县偿之。常山王有罪,迁,天子封其弟于真定,以续先王祀,而以常山为郡,然后五岳皆在天子之邦。[32]

此常山王系景帝孙刘勃,其继承王位,时为武帝元鼎三年四月[33],“王数月,废,国除”,汉武帝很快下诏册封其弟刘平为真定王[34]。据《史记·五宗世家》和《汉书·地理志》记载,册封刘平时已转至元鼎四年[35],但从常山王勃“王数月”而获罪的记载来看,刘勃国除,应当还是在元鼎三年的时候。估计应是在元鼎三年底刘勃国除之后,汉廷即“以常山为郡”,随后才在元鼎四年年初改封刘平于真定。

盖元鼎三年这一年发生了西汉历史上著名的“广关”事件,主要是把函谷关向东推移,由今河南灵宝改置于今河南新安,并将整个山西高原都纳入“关中”的范围之内[36]。这是汉武帝抑制诸侯王权力、强化专制统治的一项重要措施,与之伴生的另外两项同类性质的措施:一是以所谓“推恩法”缩减诸侯王国的封地;一是将诸侯王的封地从具有神圣象征意义的泰山等五岳移走,把这些地方收归汉廷直辖,即成为所谓“天子之邦”,以显示天子至高无上的尊严和权威。

了解这样的背景,就不难揣测,在元鼎三年五岳诸山皆入天子之邦的时候,这种东南西北中的五岳制度,应当已经实行一段时间,不然朝廷也就不会这样郑重其事了。从《史记·封禅书》“然后五岳皆在天子之邦”这一表述中我们可以看出,在元鼎三年底的时候,大汉朝廷奉祀的五岳必定都在天子直辖的诸郡境内,而不会处于各个诸侯王国的领地。

这样我们再来看司马迁岱宗(东岳)为泰山、南岳为衡山、西岳为华山、北岳为恒山以及中岳为嵩高(嵩山)的说法,便绝不能像张守节那样把他所说的南岳衡山定作湘南的衡山。因为当时这里还是长沙国的属地,并不在什么“天子之邦”,而潜县霍山则隶属于汉廷直属的庐江郡下[37]。如上所述,清人杨守敬已“博考先秦古书,而知霍山实名衡山”,《史记·封禅书》记载的这一确凿无疑的事实,进一步证明了以潜县霍山作为南岳衡山,绝对要早于元封五年“登礼潜之天柱山”的时候,更不会像徐灵期《南岳记》等文献所讲的那样,是缘于“汉武南巡,又以衡山南远,道隔江汉,于是乃徙南岳之祭于庐江灊山”。潜县的霍山、亦即所谓衡山,应是“自古以来”就“号曰南岳”;或者更准确地说,是惟有这座山才真正是早期的南岳衡山。

通观上文所做的论述,再来看一下《楚辞·天问》提到的南岳,便可知《尚书·尧典》的四岳很早就各自都有具体对应的山峰。而南岳的情况则告诉我们,若是从纵向时间发展序列上来观察的话,后世普遍通行且被视作亘古不变的湘南南岳衡山显然是由潜县与之同名的山峰(别称“天柱山”或“霍山”)向西南方向推移而来。

那么,为什么会发生这样的改变呢?此无他,只能是顾颉刚先生所说“古史中地域的扩张”,即略一展读《尚书》可知,《尧典》所说四岳,乃是所谓帝尧时代四方属地的一个标志性地理实体,借用一句现代通行的话语,也可以称之为东、南、西、北四方的“地标”。因而伴随着最初产生这一四岳观念的地域其政治势力和文化影响范围的扩展,在一定条件下,某些岳山向外有所挪移以更好地体现岳山本来的涵义,我想这应该是一件顺利成章的事情。

具体来说,所谓“一定条件”,一是地点相对比较合理,挪移之后能够更好地体现岳山的本义;二是山峰的名称相同,方位也相同,挪移开来之后比较容易被世人接受。湘南的衡山,就具备了这两方面的条件——相对于最初产生四岳观念的那一处狭小地域,就西周秦汉以后中原王朝广阔的疆域而言,湘南的衡山显然要比潜县的衡山更能体现岳山的本义,而这座山峰恰好又与《尚书·尧典》以来的衡山同名,且同处于南方。

明白了南岳衡山的演变历程之后,下面让我们再来看西岳华山的情况。在《国语·郑语》中有如下一段记载,述及华山的位置:

桓公为司徒,甚得周众与东土之人,问于史伯曰:“王室多故,余惧及焉,其何所可以逃死?”史伯对曰:“王室将卑,戎狄必昌,不可偪也。当成周者,南有荆蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐;北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲;西有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮;东有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒。——是非王之支子母弟甥舅也,则皆蛮荆戎狄之人也。非亲则顽,不可入也。其济、洛、河、颍之间乎!是其子男之国,虢、郐为大,虢叔恃势,郐仲恃险,是皆有骄侈怠慢之心,而加之以贪冒。君若以周难之故,寄孥与贿焉,不敢不许。周乱而弊,是骄而贪,必将背君。君若以成周之众,奉辞伐罪,无不克矣。若克二邑,邬、弊、补、舟、依、[黑柔]、歴、华,君之土也。若前华后河、右洛左济,主芣、騩而食溱、洧,修典刑以守之,是可以少固。”[38]

史伯在这里给郑桓公擘画的谋略,是在攻取虢、郐二国之后,稳固控制“前华后河、右洛左济”这一区域,以确保自己在周室溃乱之际免得遭灾受难。引人注目的是,若以河水、洛水、济水这三条河流一卡,“前华后河、右洛左济”这两句话里提到“华”字,只能是指人们熟知的中岳嵩山,也就是所谓“太室”或者“嵩高”。

咋看这一说法,是颇为令人诧异的,一些人就怀疑这个“前华”的“华”字很可能有误[39],惟顾颉刚已云此说不可信据[40]。原因,是顾氏看到了《国语》此说更大的背景:

《秦策》范雎曰章曰:“臣居山东,……闻秦之有太后、穰侯、泾阳、华阳,不闻其有王。”吴师道《补注》曰:“《正义》云:‘华阳,亭名,在洛州密县,故华城在郑州管城县南。’杜《注》:‘新城,密也。’故戎又号新城君。”程恩泽曰:“……司马彪曰:‘华阳在密县,山名。’则密自有华山而此地适当其南,故曰华阳。《水经注》曰:‘黄水出新郑县太山南黄泉,东南流径华城西,即华阳也。’《索隐》又云:‘华阳,韩地,后属秦。’则小司马固不以此为华阴矣。顾祖禹曰:‘华阳,本古华国,史伯谓郑桓公:“华,君之土也。”今河南开封府新郑县东南三十里有华城,亦曰华阳亭。’又案,胡三省《通鉴注》‘华阳君芈戎’曰:‘华阳即武王归马处。’引《水经注》云:‘门水又东北历阳华之山,即华阳山也。’王鸣盛曰:‘今商州雒南县有阳华山,与桃林之野南北相望。’胡渭注庾信《哀江南赋》‘华阳奔命’亦然(按渭云:“杜氏谓‘华山连延东出’,阳华在夸父西南,夸父在今阌乡县东南二十五里,正所谓‘连延东出’者,乃西岳支峰,古通谓之华山。”)然戎称新城君,究以密县之华为是。”(卷三)此则论华山在今河南更畅。终南、伏牛、崤函同为秦岭山脉。华之主峰在陕西华阴;连延东出,至雒南为阳华山;至密县为华山,今谓之嵩山。新郑东南在嵩山之阳,故有华城,又有华阳亭〔眉批:嵩山包于华山,故不得自成一岳〕。自汉武帝以嵩高为中岳,与西岳华山对立,而河南华山之名遂隐。证以芈戎号华阳君,又号新城君,华阳在郑密邑,新城亦在郑密邑,则华之在郑又奚疑?[41]

顾氏复有相关论述曰:

(《春秋》)僖十五年《传》:“晋侯之入也,……赂秦伯以河外列城五,东尽虢略,南及华山,内及解梁城,”“东尽虢略”,谓东至今渑池县。“南及华山”,谓至今灵宝、阌乡两县之南也。其地在雒南县之西,足证阳华或华山一名所被者广矣。[42]

类似的论述,还有一些[43],其基本结论,简而言之,即战国以来一系列文献记载表明,“华山”一名本可兼指从今陕西华山直至今河南嵩山以东这很长一大段山脉,或可姑且名之曰“华山山脉”。昔清初人胡渭也得出过同顾颉刚比较接近的看法[44]。

《汉书·武帝纪》记述汉武帝曾像“登礼”潜县南岳衡山一样“亲登嵩高”,致礼于中岳:

(元封元年)春正月,行幸缑氏。诏曰:“朕用事华山,至于中岳,获驳麃,见夏后启母石。翌日,亲登嵩高。御史乘属、在庙旁吏卒咸闻呼万岁者三。登礼罔不答,其令祠官加增太室祠,禁无伐其草木。以山下户三百为之奉邑,名曰嵩高。独给祠,复亡所兴。”[45]

这明明是把后世的中岳嵩山称作“华山”,告诉我们这座山势特出的山峰在那条东西连延的“华山山脉”当中,同西端的太华山峰一样,更容易被世人独以“华山”称之。

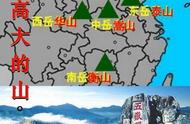

就四岳、五岳的演变问题而言,“华山”其地这样的名实关系,不能不让我想到,西岳华山有没有可能同南岳衡山一样,有一个由这条“华山山脉”的东段向其西端的挪移过程?那么,就让我们先假定在最初的四岳体系中,西岳就是今河南嵩山的“华山”。这样,在东岳、北岳都像唐人张守节所讲的那样同今天的东岳泰山、北岳恒山相一致情况下,在中国现代地形地图上,我们将看到如下一种分布情形: