他写乡人过端午时的风俗,插菖蒲、烧黄经草、吃黄鱼、喝雄黄酒、孩子额头画“王”字、出嫁的女子归宁娘家时送来的节礼。这些烟火琐事,一桩桩,一件件,几十年后回望,异常清晰,恍如昨日。还有乞巧、重阳、过年,春来秋往,胡村的四季月令,胡兰成都借住极强的记忆力与清新的文笔娓娓道来。

陈丹青认为,流亡日本的胡兰成看似在写故乡的种种。其实,他写的是一种痛感。

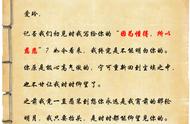

怎么不痛呢?到不了的地方叫远方,回不去的地方叫故乡。当一个人上了岁数,必然对生他养他的土地充满念想。就像胡兰成的心声:“今天我在日本,亦只要好好的,自己会得当心,家里虽然顾不到,但今天是祖国民间家家苦楚,我皆切切在心的。”

他还抱有归去的幻想,大概心里清楚,这辈子再难回到国土,重访故乡。于是只能在余生,借着文字,细细回望那片无法重游的故土。

文字很优美,也很忧愁。一字一句间,心中的痛与爱,并不动声色。

早年间,胡兰成在学校教书。三十来岁,他结识某党官员,随之被调到香港《南华日报》任总主笔,深受赏识,后来做到汪伪政权宣传部次长。由此沦为汉J。

胡兰成人品低劣,这是不争的事实。他才情斐然,这也是不可否定的一面。贾平凹读过他文字后认为他是慧美双修,陈丹青评价他“不是文学家,胜似文学家”。

在《韶华胜极》中,他写小时候去茶栈见父亲的路途:“从渡头走回家,十里桑地秧田,日影沙堤,就像脚下的地都是黄金铺的。”

胡兰成对凡事凡物,哪怕一草一木,都有异于常人的领悟力。在他看来,桃花难画,在于要画出桃花的静气。在他记忆中,胡村三月桃花开,那是南方山城的江山如画:

“邻家阿黄姊姊在后院短墙上种有一盆葱草花,亦惟说可以染指甲,这不当花是花,人亦不是看花赏花人,真是人与花皆好。桃花是村中惟井头有一株,春事烂漫到难收难管,亦依然简静,如同我的小时候。”

他写胡村人家的房屋,文思像风烟一样蔓延开去:

“中国人家可是向来乡村里也响亮,城市里也平稳。胡村亦不像是个农村,而绍兴苏州城里亦闾巷风日洒然。上海样样好,惟房子都是开港后外国人来了仓促造起,有些像玩具模型,但如杭州,虽然成了现代都市,亦依然好风景,单那浣纱路的马路,就新润可人意。”他的思维非常开阔,下笔也是活泼灵动,“为人在世,住的地方亦是要紧的,不但金陵有长江龙蟠,钟山虎踞,是帝王州,便普通的城市与乡村,亦万姓人家皆在日月山川里。”

十五六岁,在亲戚的支助下,胡兰成到杭州读中学。西湖风景为他所熟悉。几十年过去,在回忆录里,他对那座城市充满眷恋:

“我爱杭州的紫气红尘,浣纱路河畔洗衣的女子,我走过去总要看看,只觉得这里的杨柳才真是杨柳。”

读胡兰成的文章,你会从字里行间看出,他有自己的一套逻辑,他不拘泥于文法,柔和恰似三月水,妩媚如同江南景。你没法一目十行,你只能一句一句慢慢地读,一个字一个字细细去品,才能完全感知他妙笔下的韵味。

总之,读《韶华胜极》一章,不觉暗暗惊叹,此人文字功夫着实了得,空灵,圆润,如诗如画,诗意描摹的同时又带着对生命的禅意哲思。

不能不说,在这样的文字背后,深藏着一位漂泊文人对故园的深情遥望。