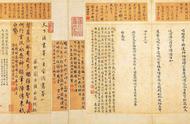

▲王献之代表作小楷《洛神赋十三行》碧玉版本局部,原石藏于首都博物馆。

在今天,夸一个人写字写得很好,都喜欢说他是“书法家”;但在魏晋时代,如果有人称“二王”为书法家,他们未必乐意。当时的文人把书法当作文化修养的重要部分,但只是一部分而已。他们的主业是从政或者创作诗文,而不是书写,张芝的学生魏国侍中韦诞的故事颇能说明问题。

韦诞擅长各种书体,其中最擅长楷书,宫中的匾额都是他题写的。魏明帝曹叡曾修筑了一座高峻的凌云台,可是阴差阳错,字还没有写上,工匠就把匾额钉上去了。皇帝只好让韦诞坐在一个筐里,用辘轳把他拉上去,在空中书写。据传这匾额距离地面有二十五丈(约83米)之高,韦诞大概有点儿恐高,吓得魂飞魄散,颤颤巍巍地题了字,下来后须发尽白。回到家里,他烧掉了题字的毛笔,同时严戒子孙再也不许写榜书大字。

到了东晋,有人请王献之为新建的太极殿题写匾额,王献之就以韦诞的故事为由拒绝了。

由此可知,古代文人不愿被视为专业书法家,一旦专业就成了工匠,有损文人的尊严和声誉。这或许是魏晋文人偏爱行书的原因,一则行书不能用于书写官方文件,二则不能用来题写宫中匾额。它笔势流动,姿态随意,更能展现个性,是文人圈子里通行的字体。

总之,对于魏晋文人来说,书法是一种高雅的艺术,而不是一项实用的技能。

▲王献之《中秋帖》。

盛唐法度

书法发展到了唐朝,诸体皆备,书家林立。盛唐更是在魏晋传统的基础上形成了第一个书法高峰,呈现出蓬勃、博大、雄健的气象,折射出鲜明的时代特征与精神。

唐朝书法的开山人物是欧阳询,不过他人生的大部分光阴是在南朝和隋朝度过的,入唐时已经是一个年逾六旬的老人了。

幸好大唐帝国的最高话事人李渊,是欧阳询当年在隋朝任职时的至交好友。凭着好哥们的照顾以及自身业务能力过硬,身为降臣的欧阳询直接荣升为唐朝给事中,到唐高祖李渊身边备策顾问。不久,李渊交给欧阳询一个美差,为当时全国新发行的货币题字——这就是开元通宝。

▲开元通宝铸币,辽宁省博物馆藏,图源:图虫创意。

值得一提的是,在之后的岁月中,随着大唐国力蒸蒸日上,开元通宝成为世界上最值钱的货币之一。而欧阳询笔法中的庄重、隽秀、挺拔,也通过“开元通宝”四个大字,流通天下,传遍海内外。

据说,欧阳询的字流传到了东边的高丽国,高丽国派遣使者来唐朝时,还专门求购欧阳询的书法作品。这事惊动了李渊,他感叹道:“没想到欧阳询的名声之大,连远方的人都知道!他们看到欧阳询的笔迹,一定以为他是个形貌魁梧的人吧。”

高丽使者果真点名要见欧阳询风姿。当欧阳询如猿猴般的身躯立于使者面前时,对方被吓得差点晕了过去,人家压根儿没想过人不如字远甚。

▲欧阳询画像。

唐高祖退位后,新上台的唐太宗也对欧阳询推崇备至。

贞观六年(632年)的盛夏,天气炎热,唐太宗来到长安郊外的九成宫避暑,在一片灌木丛下发现了一泓清泉,尝起来甘甜可口,消暑神速,于是赐名“醴泉”。兴致之下,他命魏征作赋、欧阳询手书以示纪念。这便是后世著名的《九成宫醴泉铭》。

那一年,欧阳询已经76岁高龄。他颤巍的手使得敕文的书写颇具挑战性,但《九成宫醴泉铭》仍尽显欧体“险劲瘦硬而不失婉润”的意境之妙,一笔一划均谨守法度,工整规矩,难怪被后世封神,誉为“天下第一铭”。