杜鲁门·卡波特的《冷血》、诺曼·梅勒的《夜幕下的大军》《刽子手之歌》、汤姆·沃尔夫的《电冷却器酸性试验》……在20世纪五六十年代的美国,“非虚构”作为一种文体在社会上引起巨大反响。

而在中国,如今这一文体也备受读者与学界关注。2010年,杨争光的《少年张冲六章》、梁鸿的《中国在梁庄》等作品引起了《人民文学》时任主编李敬泽的注意。那一年,《人民文学》杂志开辟了名为“非虚构”的新栏目,并启动“行动者计划”,吁请海内外写作者走出书斋,走向现场。从此,“非虚构”在中国不仅是一个学术名词,还是一个日渐广泛的写作实践,覆盖的写作群体越来越大。

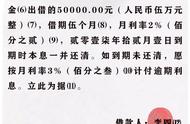

11月24日,由江苏省作家协会和南京大学中国新文学研究中心共同主办的第六届中国当代文学扬子江论坛在南京举行。本届论坛以“废墟与非虚构:现实关怀与文体创新”为议题,除了广邀学者,还请来了孙甘露、李洱、徐则臣、叶舟、乔叶、路内、鲁敏、孙频等小说家。来自全国各地的约50位文学中人以线下或线上方式参与研讨。

中国作协副主席李敬泽表示:“当我们谈到‘非虚构’,常常谈到‘真实’,但我们容易忘记‘真实’既是客观的,也和人的知识结构、认知结构密切相关。因而,抽象地谈论哪一种文体更真实意义不大,真正的意义在于非虚构在这个时代到底体现了我们认知结构怎样的调整,以及我们为何认为这样的调整可以让我们更好地去把握这个时代纷繁复杂的现实。”

11月24日,第六届中国当代文学扬子江论坛在南京举行。

李敬泽

每个小说家都有强烈的非虚构动机

不少小说家提到,在中国文学现场,虚构和非虚构已然相互渗透,边界不太明晰。非虚构作品对传统的小说创作造成了冲击,但也带来了丰富,比如在方法和美学上提供了很多借鉴。

“我本人的《花腔》,也可以夸张地说是用非虚构形式完成的虚构作品。”李洱说,小说的人物、情节是虚构的,但每个小说家在文本之外都有非常强烈的非虚构动机,这种动机能赋予作品很强的现实感,“马尔克斯也认为他的作品带有强烈的非虚构特征。他和传记作者提过,他作品里的每一个细节和人物都是真的。”

李洱提到,《百年孤独》在中国出版时很薄,但马尔克斯说,和他的每部小说一样,应该把查阅的资料目录附在后面,而这些资料目录至少应该与小说文本一样厚。“小说家在内心里会强调自己的非虚构特征,只有在打官司的时候才会说他的作品完全是凭空虚构的。”

乔叶回忆自己写《拆楼记》,出单行本时总被媒体追问“非虚构小说”这一标签有何特殊意义。“我还是没办法充分回答这个问题。拆楼事件很容易被概念化,我就想呈现出事件背后被遮蔽的人心和人性,而小说技法可以作为一把利刃插入事件的缝隙,使叙事效果更为趋真。”

在她看来,艺术上的“真实”就是让人相信——让自己相信,也让读者相信。“我理解的这个真,通常说是艺术的真。艺术的真来自生活的真,还有写作者手写我心,扪心自问的真,这几个真糅合在一起。这是很核心的标准和道德。”她说,“博尔赫斯说强大的虚构产生真实,那么孱弱的非虚构也能造成虚假。你呈现出来的到底是真实还是虚假,说到底要看作家的力量。”

“我们看见的是作品,作品背后的东西往往是看不见的。但这个时代的风向深深影响了这个时代的文学创作和研究。”孙甘露想起了贡布里希《艺术的故事》里的一句话——“一个时代的艺术精神风尚就像旗帜,你看见旗帜在飘,实际上是风在吹”,“作品背后的那个东西,那个根本的、本质性的力量,才是作家和批评家对于一个时代的认知和思考。”

来自全国各地的约50位文学中人以线下或线上方式参与研讨。

过宽的定义可能忽略文体真正的价值

这一次论坛还突出了一个现象,即作家与批评家之间,甚至批评家与批评家之间,大家对于非虚构的定义和理解依然很不一样。如南京大学中国新文学研究中心主任丁帆所说:“它一直是在学理的界定中,没有经典化。”

南京大学中国新文学研究中心教授王彬彬归纳西方的非虚构文学有五个特征:一是现实性,即为现实题材,有强烈的现实关怀;二是亲历性,即写作者是事件的亲历者,不能仅仅通过资料查阅完成写作;三是见证性,见证了特定历史时段的时代变迁,而非完全的私人化;四是个人性,写作者对于人性、社会、历史等的评价基于自己的感受,不受外力影响;最后是文学性,主要体现在大量的生动的细节呈现,这一点是非虚构文学和新闻报道的主要区别。

在他看来,学界需要辨认非虚构和过去的纪实文学、报告文学等有何区别。目前人们有关非虚构的定义过于宽泛和混乱,许多讨论没有交锋,更没有意义。他希望这次论坛可以推动共识。

杭州师范大学教授洪治纲表示,中国的非虚构写作在这十几年已经形成了自己的范式,呈现出两大特点。一是不仅追求共情,还追求共理;二是创作者多重身份的介入。比如写《中国在梁庄》的梁鸿不仅是一个作家,还是一个故乡人,一个知识分子;写《野地灵光》的李兰妮不仅是一个作家,也是抑郁症患者和精神病史的反思者。他并不认同历史题材就不属于非虚构写作,“比如阿来写《瞻对》,他显然是历史的寻访者,也是作家,多种身份的介入构成了作品的复杂性。”

人民大学教授杨庆祥同样认为文学界需要对非虚构和固有文体作出区分。作家可以不考虑这些,但学者需要对此界定。很多人已忽略非虚构的最基本前提——必须要做严格的社会学调查,有大量的样本和案例采集,并进行定量分析,但中国目前绝大部分非虚构写作在这方面没有“过关”,导致非虚构文体被侵蚀。“就像1980年代前后非常兴盛的新新闻写作,还有纪实文学写作,无不昙花一现,因为一旦把文体的边际消除了,它们真正的价值也就被忽视了。”

真正的公认佳作,似乎还没有出现

“回头想一想,我们现在谈中国非虚构,谈所谓的代表作,依然还是那几部——梁鸿的梁庄系列、阿来的《瞻对》,还有李娟和袁凌的作品。”

徐则臣也是当年《人民文学》负责非虚构栏目的编辑之一。他直言:“十几年过去,我们预期中的、真正的公认佳作,似乎还没有出现。”

在他看来,一方面,像一些学者说的——非虚构的定义过于宽泛,什么文本都能往里放,另一个方面,起码在文学期刊上,人们对于非虚构的理解又是狭隘的。比如一谈到现实关怀,很多人就只想到了“底层”“乡村”“苦难”等等。而且,同样是苦难叙事,人们对非虚构显然比对虚构“宽容”。“如果把《第七天》里的细节以非虚构的方式写出来,我们还会像当时那样对它特别挑剔吗?我们现在对于非虚构写作的要求还是低了一些。”

作为一名小说家,徐则臣也认为虚构与非虚构的区分对创作本身而言并不重要,重要的是如何实现更好的写作效果。他最近爱看聊斋,文本里是绝对的虚构,但它依然能实现对社会的批判,以及极好的现实感。“在功能上,它可能对非虚构写作 ‘有过之而无不及’。我们现在的很多非虚构作品也未必能达到这样的效果。”

北京师范大学教授张清华同样认为非虚构并不存在特殊的优越性,它只是处理和关照现实的一种方法和角度,写作者的态度、素养与能力才至关重要。而且,面对一部非虚构作品,人们首先要追问的是它为何而写?“有的写作是为了获奖,有的写作是为了资本,这样的非虚构缺乏人文精神和价值,所承载的现实反而更是虚假的。我们对此不能推波助澜,反而要有清醒的认识和反思。”

中国作协副主席、江苏省作协主席毕飞宇认为,虚构与非虚构的关系是二律背反的。“如果我们承认修辞的局限,那么,我个人的体会是,在虚构的极限处,虚构会走向非虚构。同样,非虚构到了极限,非虚构就必然会依仗虚构。”

在虚构与非虚构这个问题上,毕飞宇坦言对他启发最大的是温克尔曼。“古希腊的雕像是典型的非虚构,古希腊的人体雕塑与真实的人体甚至可以互换。然而,古希腊人对人并没有兴趣,他们感兴趣的是神,他们热衷的是对神的表达和神的想象——也就是虚构。然而,这种想象又有一个依据,那就是人,通过对人体的非虚构完成了对神的虚构。”在毕飞宇看来,即使在今天,古希腊的艺术对虚构与非虚构都会给我们带来启示。

,