“受害者有罪论”改为“受害者有错论”更好。“受害者有错论”不需要反驳,因为受害者有错,不代表他的遭受的一切都是应该的。

我的文学观是“文学提高人们对自身和社会的认知力”,所以在这个前提下,我对名著没有太多感想。而且解读文学名著的文章可谓是汗牛充栋了,根本不需要我来画蛇添足。解读名著本身属于陶冶情操的一种行为,就好像学画画的不会解析梵高的画,说出来也很丢人。会解读梵高的画,对于生活有什么用呢?没什么用,只是显得你专业一点。解读名著同样的道理。

我这篇文章是老调重弹。

除了苦难文学作品,描写现代社会个人痛苦的作品,需要对“主角”进行审视,而不是一味地诉苦。因为正义的事情,大众很容易共情。而个人痛苦,很多时候都掺杂一点“个人错误”,很容易被大众网暴。

太宰治写了《人间失格》,他的痛苦类似于抑郁症,但专业人士说,他这不属于抑郁症。不管什么症吧,总之是心理问题。林奕含写《房思琪的初恋乐园》。钟求是写《地上的天空》。现在的文学作品是,每个人都写一个作品,然后替某个群体发声。这些作品都没有“代表性”,都属于谁有了痛苦就呐喊。这样的话,我们中国十四亿人,每个人都应该写一部小说,因为每个人都有痛苦。

林奕含写了《房思琪》,然后大家开始关注未成年女性。太宰治写了《人间失格》,大家开始关注病态心理。这样写的话,根本无穷尽了。而且这些作品,都没有对主角进行第二第三视角的审视,这样一来,显得主角的痛苦就很矫情。有人说了,我不需要别人理解我的痛苦,别人爱怎么说就怎么说。理是这个理,但是你觉得一个人因为别人不理解自己的痛苦而自*,是值得的吗?不值得。

一个人不需要跪下来恳求别人理解,但是,你也不能只站在自己的角度去思考问题。《不完美受害人》的讲故事的方式,就比《人间失格》和《房思琪的初恋乐园》高明,因为这个电视剧采用其他人对“主角”进行审视的方式来讲的——这样一来,就显得故事比较客观——至于别人如何认为主角,那是观众的事情。这部电视剧的结尾给人一种狗尾续貂之感,如果导演停在“成功告赵寻诬告他怎样,赵寻自*”这一段,那么这个电视剧就比较好。电视剧以悲剧的方式结尾,能够给观众带来更多的思考,而不是以大团圆结尾。

文学既要写痛苦,还要在某个方面涵盖到其他类似群体。

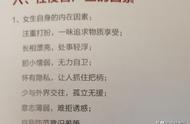

赵寻很痛苦,但是她又觉得错误都是别人的。她这么想也没问题。毕竟任何人都是站在自己的角度思考问题的。现实生活中,像赵寻的人其实很多,这些人不一定都是女性,就算是女性,也不一定非要遭遇赵寻的事情。这个电视剧告诉我们,受害者(至少是她觉得自己是受害者)不一定是“无辜”的,这样也就打破了“受害者无措论”。

“受害者有错论”和“受害者没错论”不是一个非黑即白的结论,还有中间的内容。“受害者有错论”不代表受害者的痛苦不值得被同情。

如果太宰治写一个其他角色,对“叶藏”这个角色进行批判,那么他的《人间失格》就会上升一个档次。

“受害者有错论”不需要反驳,因为受害者有错,不代表他承受的痛苦就是应该的。

,